Comme le hasard (ou l'inconscient) fait bien les choses, j'ai vu ce dimanche deux esthétiques de la folie radicalement opposées.

Dans Despair d'abord (1978), l'adaptation par Fassbinder d'un (évidemment formidable) roman de Nabokov, nous assistons à la déchéance du chocolatier bourgeois Hermann Hermann hanté par son double (excellent Dirk Bogarde) qui, pour avoir refusé l’évidence (par exemple la liaison de sa femme – Andréa Ferréol, sublime greluche – avec son cousin Ardalion), finira piégé par son délire. Il conçoit en effet une invraisemblable escroquerie à l'assurance-vie : après avoir échangé ses vêtements et papiers d'identité avec un vagabond, Félix (Klaus Löwitsch), qu’il dit être son parfait sosie, il l'abat d'une balle dans le dos et s'enfuit en Suisse, rêvant avec délectation à ses propres funérailles et à sa réalisation du crime parfait. A ce petit détail près que les deux hommes ne se ressemblent absolument pas…

Hermann et son double.

Cela, nous en sommes les témoins oculaires. Et pourtant, nous ne pouvons nous empêcher d’espérer que la supercherie fonctionne… Nous sommes tous des Hermann et Despair est notre Félix : grand cinéaste moderne, Fassbinder multiplie jeux réflexifs, miroirs et recadrages mais joue franc-jeu et cartes sur tables.

Mia Wasikowska dans Stoker

Dans Stoker au contraire (2012), Park Chan-wook nous convie au spectacle baroque, sur-hitchcockien, post-moderne et un tantinet outrancier de l'explosion d'une famille bourgeoise (oui, encore) endeuillée par la mort du père dans un terrible accident de voiture – et, au choix, du basculement dans la folie meurtrière de la jeune fille de la maison, India (Mia Wasikowska, l’Alice de Tim Burton, ici enfantine et sensuelle) – à l'arrivée au foyer de l'oncle Charlie (on pense évidemment à L'Ombre d'un Doute), dont le souvenir semble avoir été effacé des mémoires familiales, ou bien à une histoire de vampire (comme le précédent film de Park Chan-wook, Thirst), ou bien encore à un film totalement schizo à la Shutter Island. Nous découvrons avec India la vraie (?) nature de Charlie (Matthew Goode), psychotique tout juste sorti d'une institution, psychopathe à la Norman Bates et tueur en série (il étrangle ses victimes avec la ceinture de son frère défunt), qui coïncide avec la découverte du désir sexuel par la jeune fille. Mais le cinéaste coréen met toute sa maestria à l’œuvre pour nous faire douter de la réalité de son récit. A dire vrai, l'interprétation littérale – tout ce qui est montré est une réalité diégétique, et le film est un thriller – ne tient pas vraiment debout. Trop d'invraisemblances. Par exemple : comment Norman Bates, pardon, comment Charlie fait-il pour sauver in extremis India d'un viol dans les sous-bois ? Alors, quoi ? Alors, Stoker est peut-être un film de vampires qui ne dit pas son nom. Charlie : un vampire-araignée qui tient India par l'entrecuisse. India : en pleine métamorphose jusqu'à la mue finale. Il est vrai que Charlie ne mange ni ne boit – mais affiche une prédilection suspecte pour les vins rouges millésimés (de l’année de naissance d’India, bien sûr). Le vin et la chair se bonifient avec l’âge… Mais, pour séduisante qu’elle soit, cette interprétation vampirique n’est pas vraiment convaincante. Quel serait donc le sens du meurtre final du vampire ?

Tout de même, à mieux y regarder, rien ne prouve que Charlie soit mort lorsque s’achève le film. Tout au plus a-t-il disparu : le seul corps que nous voyons vraiment est celui d'Evelyn (Nicole Kidman, entre poupée de cire au bottox et Bree Van De Kamp). Le réalisateur d’Old Boy veut que nous croyions à sa survie, mais sans doute est-elle morte, assassinée par sa fille démente. D'ailleurs, Charlie existait-il seulement ?... Lui qui apparaît comme un fantôme et qui n'avait pas ou plus d'existence au sein de la famille avant son retour fracassant, lui qui porte la ceinture de son frère et qui séduit sa veuve, n'est-il pas qu'une projection malsaine d'India, l’ange noir d’une jeune fille à l’irrésoluble complexe d’Electre ? L’interprétation est tentante.

Prenez la scène – assez nabokovienne je trouve – du piano à quatre mains, où s’accumule la tension sexuelle entre India et Charlie, jusqu’à l’orgasme : ses yeux ne s’ouvrent pourtant que sur l’absence de l’oncle… Prenez encore le meurtre de Whip, auquel nous n’assistons qu’en montage alterné avec une parodie masturbatoire de la séquence de la douche dans Psychose…

Mia sous la douche. Oh pinaise.

Mais je crains qu'une brillante démonstration, fondée sur une rigoureuse analyse filmique, ne soit tout simplement pas possible, pour la simple et mauvaise raison que le film lui-même semble intégralement construit autour de cette indétermination schizophrénique – tout pour nous faire douter, au détriment d'une vraie cohérence. Quelle que soit l’interprétation choisie, un plan, une scène, une séquence, la contredisent aussitôt .Mais si chaque plan peut n'être qu'un mensonge, alors c'est le film dans son intégralité qui tombe en relativisme, et une esthétique schizo aussi radicale n'a de sens qu'en tant que représentation esthétique de la terreur pure qui saisit le schizophrène en perte d’adhérence avec le réel. Or, nous sommes ici très loin du compte. Bourré de références hitchcockiennes, virtuose mais décentré, Stoker n’est que ludique quand Despair relevait du tragique.

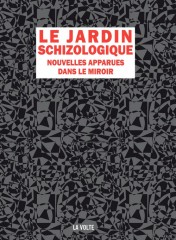

Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans

Bref, rien ne laissait penser – je n'ai commis aucune préface lénifiante, et le texte de quatrième de couverture parle non pas de nouvelles sur la schizophrénie, mais bien de nouvelles schizophréniques – à un pensum didactique, ou même à de simples prétentions pédagogiques. Il n'a jamais été question de délivrer le moindre « message », cette stupide tarte à la crème de la critique du dimanche. Encore moins de prodiguer au lecteur Gourjault un « apprentissage de lecture » (sic) ou un « élargissement de sa vision de la littérature » (sic) ! Quelle étrange idée. Il s'agissait seulement, et avant tout, de restituer, par des procédés esthétiques, une certaine expérience. Déambuler avec les schizos, dans