« Certains événements sont des puits sans fond, où le sens même a été jeté, sans espoir jamais de pouvoir être éclairé par la conscience qui se perd dans le néant comme une poignée de photons dans un trou noir ; certains hommes sont des gouffres, des abîmes profonds comme des fosses ouvertes sous les profondeurs océaniques. On dit que la vie s’y développe, mais il s’agit de la vie des gouffres, des abîmes situés hors de toute lumière. La vie des ténèbres. »

Maurice G. Dantec, Cosmos Incorporated.

« Le but de mon écriture est de révéler de dénoncer et d'arrêter tous les Criminels Nova. […] Avec votre aide nous pouvons occuper le Studio de Réalité et reconquérir leur univers de Peur Mort Monopole »

William S. Burroughs, Nova Express.

Injection

Avec la partie intitulée « Bootstrap : Corpus Scripti », nous assistons à un brutal renversement du récit, à son inversion, au glissement de la narration sur son disque d’accrétion. Les jumaux McNellis, occupants « spaciens » (nés en orbite) de l’hôtel Laïka tout droit sortis de La Schismatrice de Bruce Sterling et descendants littéraires des jumeaux post-humains de Marie Zorn dans Babylon Babies, révèlent la Vérité avant-dernière à Plotkine : celui-ci ne serait autre que leur créature, leur personnage de fiction écrit dans une cellule du camp 77 du district de Hong-Kong… Il est leur golem, verbe fait chair (« Corpus Scripti ») qui doit s’affranchir pour conquérir sa liberté. Plotkine, l’homme venu à Grande Jonction pour tuer-le-maire-de-cette-ville, devient le Contre-Homme-Venu-du-Camp. Nous comprenons alors qu’il n’est que leur représentant, leur envoyé au creux de l’état totalitaire électronique de l’UMHU, c’est-à-dire dans la fourmilière en devenir du Contre-Monde, envers luciférien de la Création, galaxie de la fausse parole – la langue du Mal – ou « camp de concentration verbal »[1] – entre The Matrix et Le Maître du Haut Château. De cette révélation, nous avons déjà reçu quelques présages, comme ce clochard halluciné du Cosmodrome – double dickien de Dantec lui-même – qui hurle, les bras en croix, avant d’être arrêté : « POURQUOI NE VOULEZ-VOUS PAS VOIR QUE NOUS SOMMES TOUS MOOOOORTS ! » Cosmos Incorporated, à bien des égards, s’impose comme l’équivalent dans l’œuvre de Dantec de L’Invasion divine de Philip K. Dick et de Nova Express, le dernier volet du quartet burroughsien, deux romans qui postulent la fausseté de notre monde. J’écrivais en introduction que plus que chez Dick, sans doute fallait-il davantage se tourner vers William S. Burroughs, et en particulier sa première tétralogie (du Festin Nu à Nova Express), pour saisir pleinement les enjeux et l’échec de Cosmos Incorporated, mais il n’aura échappé à personne que l’Œuvre dickien n’en reste pas moins la matrice évidente du livre, comme de tous les récits de mondes truqués. Néanmoins, si le texte dickien, au moins à partir d’Ubik, est celui du ressassement, Cosmos Inorporated nous semble en revanche exiger un dénouement limpide et radical, à la façon du Temps désarticulé, Dick première manière. Nous allons voir, alors, que l’univers de la Métastructure de Contrôle, aussi faux soit-il, n’en est pas moins potentiellement réel, de même que la Révélation de Plotkine pourrait n’être à son tour qu’une nouvelle contre-fiction. In fine, le labyrinthe de la narration n’ouvre que sur des portes closes.

Le Corps du Christ est une mante religieuse

El Señor Métatron, l’IA de sécurité high-tech de Plotkine, firewall de l’ère cyberpunk et image luciférienne de l’Ange Métatron, n’est que le versatile successeur de la Neuromatrice des Racines du Mal ou de la schizomachine Joe-Jane de Babylon Babies, et cependant nous évoque d’autres figures : ses facéties, sa faculté (certes virtuelle) de s’immiscer dans la matière même, sa personnalité, rappellent Gloria, l’aya de l’excellente série de Roland C. Wagner, Les Futurs mystères de Paris ; mais je songeais surtout à cette « présence » apparue à Philip K. Dick sous le nom de Hagia Sophia, Sainte Sophie, que l’écrivain de science-fiction, dans l’indispensable Dernière conversation avant les étoiles paru aux éditions de l’Éclat en 2005, identifie lui-même dans un premier temps comme le Logos créateur et comme le « nom de code inventé par l’empereur Justinien pour désigner le Christ »[2].  Cette « présence » aurait fait revivre à l’auteur, en une série de flashs-back psychiques, les premiers temps chrétiens. Or le mystérieux Métatron du Zohar et du Livre d’Enoch, s’il est absent de L’Ancien Testament comme du Nouveau, est parfois considéré comme l’autre nom de YHVH… Notons qu’au fil des entretiens Dick se contredit de plus en plus, au point que ses apparitions, dont il finit par nier le caractère strictement angélique pour en faire d’hideuses mais édéniques créatures d’un monde lointain dont nos mystiques auraient un aperçu – et qui ne serait autre que l’au-delà des religions terriennes –, ne nous apparaissent de manière évidente (et émouvante) que comme le délirant tohu-bohu d’une imagination hors du commun dopée au Penthotal et au whiskey[3]. El Señor Métatron pourrait n’être à son tour que le fantôme d’Hagia Sophia, trace ironique pour Dantec du silence de Dieu, ange par qui l’écran-esprit de Plotkine, pour paraphraser le Burroughs de La Machine Molle (dans la trilogie, et surtout dans Nova Express, plane le soupçon que notre existence ne serait qu’un film), est rétroactivé amnésiquement.

Cette « présence » aurait fait revivre à l’auteur, en une série de flashs-back psychiques, les premiers temps chrétiens. Or le mystérieux Métatron du Zohar et du Livre d’Enoch, s’il est absent de L’Ancien Testament comme du Nouveau, est parfois considéré comme l’autre nom de YHVH… Notons qu’au fil des entretiens Dick se contredit de plus en plus, au point que ses apparitions, dont il finit par nier le caractère strictement angélique pour en faire d’hideuses mais édéniques créatures d’un monde lointain dont nos mystiques auraient un aperçu – et qui ne serait autre que l’au-delà des religions terriennes –, ne nous apparaissent de manière évidente (et émouvante) que comme le délirant tohu-bohu d’une imagination hors du commun dopée au Penthotal et au whiskey[3]. El Señor Métatron pourrait n’être à son tour que le fantôme d’Hagia Sophia, trace ironique pour Dantec du silence de Dieu, ange par qui l’écran-esprit de Plotkine, pour paraphraser le Burroughs de La Machine Molle (dans la trilogie, et surtout dans Nova Express, plane le soupçon que notre existence ne serait qu’un film), est rétroactivé amnésiquement.

La révolution métatronique – Des éclats de lumière

Si la première partie du roman nous montrait la résistance clandestine des chrétiens, les deuxième et troisième parties jouent pleinement de l’opposition du Mal et du divin. La citation des Confessions de Saint Augustin en exergue de « Bootstrap : Corpus Scripti » annonçait d’ailleurs la couleur : « Il est deux choses que Vous avez faites, Seigneur : l’une près de Vous, c’est l’ange, l’autre, près du néant, et c’est la matière première. ». Nouvel exemple de la parabole de la Chute : le Contre-Monde est aussi « la contre-part tragique à l’incarnation humaine du feu du Logos dans sa chair »[4]. Métatron, interface angélique entre le pôle céleste et le pôle terrestre (dans le roman, l’enfant de Plotkine et de Vivian est adopté par un certain Gabriel Link de Nova, or, si j’en crois mes sources, c’est de Métatron que l’ange Gabriel recevait ses ordres), n’aurait alors d’autre rôle que d’éclairer nos ténèbres de Sa lumière, réunifier l’indivisible divisé (« […] j’écrirai sur le monde comme le feu sur la chair, je vivrai par l’esprit, dans un point de lumière » : par ces mots, « point de lumière », Vivian McNellis ne désigne-t-elle pas Plotkine, le point en mouvement, le photon, l’Homme-Lumière ?). Pour le métanarrateur en effet, le Corps du Christ toujours déjà constitué, indivisible, est refoulé par l’anti-humanité égocentrée de l’UMHU (« Un monde pour tous, un dieu pour chacun ») ; latent, il ne se manifeste plus que de loin en loin, comme en atteste ce magnifique passage qu’on me permettra de citer longuement : « La nuit était tombée depuis longtemps et Plotkine dormait d’un sommeil sans rêve. Peut-être quelques îlots épars de souvenirs mal constitués essayèrent-ils de prendre forme, quelques-uns de ses crimes passés, sa seule mémoire un tant soit peu constituée, tentèrent-ils de s’exprimer une nouvelle fois, peut-être perçut-il comme une image du grand tube de neuronexion mondiale, spirale infinie dont les circonvolutions, tramées dans l’ultraviolet des biophotons de l’ADN, se configuraient selon votre propre cortex, et cela simultanément pour des centaines de millions d’individus et de machines […] » La « dévolution » n’est que l’envers du Progrès qui, comme le Verbe, n’est que division en unités combinables d’une seule pièce. Dans le temps post-historique de la Machine-Monde de l’UMHU, projection prophétique du temps présent, dans cette singularité relativiste de l’« antimonade »[5] – où les valeurs morales et esthétiques sont réduites à zéro par l’absence de repères stables –, le corps biologique, comme le corps cybernétique, incorporent le monde (la Création, le Cosmos) comme une infinité de trous noirs. – Jésus est saigné à blanc…

L’Ange exterminateur

« Et puis, de toute manière, tout se terminerait de même, c’est-à-dire, par la mécanisation complète – à moins qu’il n’arrive un miracle »[6], écrivait S. I. Witkiewicz dans L’Inassouvissement. Contrairement à Nous autres de Zamiatine ou au roman de Witkacy, et en dépit de sa peinture apocalyptique de notre avenir proche, Cosmos Incorporated n’est pas totalement désespéré. Subsiste en effet l’espoir inébranlable – la certitude – d’un miracle, au sens le plus religieux qui soit. Conservons à l’esprit que Dieu seul étant incréé, même un Contre-Monde tel que le domaine métastatique de la Métastructure de Contrôle, même soumis aux mensonges de Lucifer, appartient encore à Son Royaume. Les plus beaux passages du roman sont sans doute ceux où s’exprime cet espoir, dans une langue enfin vraie (fragments épars du Réel), d’un « futur qui voulait s’accomplir »[7]. Les actions de Plotkine, en effet, d’abord motivées par ses souvenirs morcelés puis par la volonté de Métatron, sont avant tout des actes de foi : « Quand on est au service d’un ange tombé sur la terre, on se doit à lui sans même réfléchir un seul instant au bien-fondé de cette nouvelle allégeance. On se doit de vivre et de combattre depuis sa cellule de liberté »[8] De même que le Néo de The Matrix se range irrémédiablement aux côtés des résistants de Zion sans jamais remettre en cause cette nouvelle réalité, de même Plotkine obéit aveuglément à ces anges tombés du ciel, sans se demander – il se l’interdit – si ceux-ci ne sont pas, finalement, que le jouet de son imagination schizoïde. Ces deux phrases résonnent aussi bien comme une légitimation du terrorisme – les fanatiques religieux étant alors plus vivants que nous autres zombies du Contre-Monde – ou comme l’expression littéraire d’un trip schizo terminal.

Eraserhead – Welcome to Annexia

« Dans les cas de paranoïa justifiée, la résistance et une conscience aiguë de la réalité font toute la différence. »[9] écrivait l’auteur anglais de romans noirs Robin Cook (à ne surtout pas confondre avec son homonyme, spécialiste du thriller médical) dans son roman de politique-fiction Quelque chose de pourri au royaume d’Angleterre. Plotkine entre en résistance, Plotkine est complètement paranoïaque, mais sa paranoïa est-elle vraiment justifiée ? Il n’est pas impossible en effet que les événements relatés après la Révélation « métatronique » soient eux-mêmes hallucinés par Plotkine – et rien n’interdit de douter de la même façon de la réalité de l’UMHU qui serait non plus le film totalitaire de la fausse parole mais le film intérieur d’un schizophrène perdu dans son labyrinthe intérieur. Personne, à ma connaissance, n’avait encore noté ce fait pourtant remarquable : la manifestation du surnaturel, au cours de l’incendie très symbolique d’une « capsule » de l’hôtel Laïka, n’intervient qu’alors que Plotkine est en train de dormir et de rêver… « Son rêve, cette fois, prit forme. Or, Plotkine ne savait pas encore qu’il ne s’agissait guère d’un rêve. »[10] : les termes employés sont plus qu’ambigus ; endormi à la page 234, Plotkine ne se réveille qu’à la page 304, au terme d’une odyssée onirique et théologique hard science et d’une Genèse complexe qui entre temps auront laissé un certain nombre de lecteurs sur le carreau. Rappelons-nous que Plotkine, comme nous l’avons écrit plus tôt, présente des symptômes évoquant la schizophrénie, héritier post-conversion de Marie Zorn, l’héroïne de Babylon Babies. Ses souvenirs se mélangent, se chevauchent, ne se recoupent pas ; il reçoit des messages télépathiques issus de la Bible ; il est l’agent d’une organisation occulte ; il est paranoïaque ; son ADN « non codant » serait l’interface génétique entre la Chair et le Verbe ; il devient même son propre narrateur !… Ainsi Plotkine est-il peut-être victime d’une tragique conséquence d’implants mémoriels défaillants (à moins que même ceci fût inventé), tels que ceux déjà rencontrés chez Philip K. Dick, notamment dans la nouvelle « Souvenirs à vendre », adaptée au cinéma par Verhoeven dans Total Recall. Plotkine est le Bill Lee d’Interzone Incorporated, changeant de rôle à mesure qu’il s’enfonce au centre du Trou Noir, il est le tueur, le Contre-Homme-venu-d’Annexie, il est Vivian McNellis, il est l’Enfant-Boîte, il est le terminateur, il est Terminator. Quelle que soit notre interprétation, l’arme employée par Maurice G. Dantec est bien sûr le langage, dont il utilise les propriétés virales évoquées par William S. Burroughs – périlleuse entreprise dans laquelle l’auteur échoue en grande partie.

The Downward Spiral

Cosmos Incorporated figure en effet la résistance du Logos à l’emprise totalitaire de la fausse parole. Après une première partie située dans le monde-simulacre désenchanté de l’UMHU, se manifeste la parole divine, le Verbe, la Lumière qui éclaire les ténèbres (du monde ou de l’esprit, selon le point de vue, mais nous savons combien cette distinction manque de pertinence lorsqu’il s’agit d’analyser les liens, la dialectique, plutôt que les causes premières). Dès lors, les trois dernières parties (« Bootstrap : Corpus Scripti », « Process : Vers l’invisible » et « Output : Métatron ») consistent en une lutte incessante entre le récit initial du Cosmodrome (le contrat de Plotkine) et la Vérité Révélée de Vivian McNellis. La narration est ainsi déchirée entre deux pôles, l’un terrestre, l’autre céleste, l’un obscur, l’autre lumineux. Le Contre-Homme-Venu-du-Camp (dont l’éveil à Métatron est provoqué par des textes bibliques viraux parasitant son esprit) est envoyé pour couper les lignes-mots, pour ouvrir des brèches dans l’univers forclos du Contre-Monde. Casser les images-contrôles. Or à l’intersection de ces deux mondes pourtant déclarés incompossibles surgissent des fragments de textes de chansons (U2, Kraftwerk, Nine Inch Nails), étonnamment vrais, superbement réels, de notre temps présent, comme si ce Réel, celui de la Création malgré tout, se rappelait à Plotkine – et à Dantec – de temps à autre. L’Enfant-Boîte et sa liste de 99 noms jouerait alors le rôle que tenaient les petites étiquettes (« BUVETTE ») dans Le Temps désarticulé : celui d’une salutaire piqûre de rappel (« POURQUOI NE VOULEZ-VOUS PAS VOIR QUE NOUS SOMMES TOUS MOOOOORTS ! »).

Antivirus

La principale faiblesse de Cosmos Incorporated réside précisément dans sa soumission, puis dans son insoumission avortée, au langage-machine qui le contamine ; dans l’incapacité de Dantec de se libérer de ses gimmicks littéraires. Le Verbe prométhéen ne parvient pas à « déchaîner le Verbe »[11], il est au contraire enchaîné. Figurant la résistance de la parole vraie au joug de la fausse parole, le roman ne prend vie qu’à de rares occasions, lorsque la langue se fait enfin plus littéraire, plus poétique, lorsque son objet prend racine dans notre continuum et non plus dans celui, sénescent, de l’UMHU, lorsque, à la toute fin, avec une innocence insoupçonnée, il perpétue l’espoir d’une parole libre – humaine. Le plus souvent hélas, les procédés stylistiques maladroits font penser à un mauvais épigone de Chuck Palahniuk, et contrairement à ce qu’affirme une phrase du roman[12], l’opacité de la narration n’est pas soutenue, à l’opposé d’un Burroughs, par une énergique préoccupation esthétique. Comme Villa Vortex déjà, Cosmos Incorporated en dit trop pour être véritablement animé de l’intérieur, pour que son auteur, pour reprendre les termes du Stalker, soit « dépossédé de sa parole », et s’il explose en cours de route, l’explosion est trop contrôlée, son verbe trop mécanique, pour ouvrir de nouvelles perspectives littéraires. Tandis que William S. Burroughs accouchait de véritables réalités alternatives contre l’hégémonie ontologique du « Film-Dieu », s’il oeuvrait sans cesse pour enfin réaliser le vœu de Lautréamont (que la poésie soit faite par tous et non par un), Dantec en revanche ne parvient jamais à tirer les conséquences esthétiques de ses idées pourtant fortes et belles ; et lorsque son roman paraît échapper à l’artifice, lorsque la Parole enfin s’en extirpe, le romanesque disparaît : Cosmos Incorporated n’est alors ni roman, ni réalité alternative. La résistance à Big Brother, dans 1984, s’inscrivait « d’abord […] dans le genre romanesque »[13], le roman lui-même était une réponse cinglante et magnifique au Novlangue qu’il combattait. Et Raymond Abellio, dans La Fosse de Babel, appelait de ses vœux la naissance d’un roman absolu, désengagé et englobant, dont Les Frères Karamazov constituent peut-être l’exemple le plus achevé et dont rien n’est plus éloigné que Cosmos Incorporated.

Rejection

La limite de Cosmos Incorporated réside dans sa nature romanesque désavouée, explosée, dans son obstination pourtant à rester dans le champ de la fiction. « Un écrivain ne peut décrire qu’une seule chose : ce que ses sens perçoivent au moment où il écrit. », écrit Burroughs dans sa « postface atrophiée »[14] au Festin Nu. Et d’ajouter : « Je ne suis qu’un appareil d’enregistrement… […] Je ne cherche pas à distraire, je ne suis pas un amuseur public… » Nous ne pouvons certes pas reprocher à Dantec de n’avoir pas connu la souffrance du Camp, mais le fait demeure que Fiodor Dostoïevski n’a écrit ses chefs d’œuvre (Souvenirs de la Maison des Morts ; Mémoires écrits dans un souterrain ; Crime et châtiment ; L’Idiot ; Les Possédés ; Les Frères Karamazov) qu’après avoir passé quatre ans au Bagne et subi un simulacre d’exécution... Cosmos Incorporated donne constamment l’impression de vouloir dire, de n’être qu’une métafiction sans objet. Métatron n’est sans doute pas apparu à Dantec, dont la conversion au catholicisme m’apparaît moins comme la conséquence d’une révélation, comme ce fut le cas pour Dick, que comme l’étape logique d’un cheminement spirituel et intellectuel dont ses multiples lectures nous fournissent les indices. Burroughs avait bien compris que l’inconscience-fiction (j’emprunte cette expression à Boris Eizykman) de l’enregistrement automatique du réel, qu’il rapprochait de la possession (pour Juan Asensio, Cosmos Incorporated est même l’histoire d’une dépossession), pourrait bien constituer la seule alternative au silence rimbaldien dans sa lutte contre la fausse parole. La prose frénétique du Festin nu et de la trilogie qui en découla était la seule capable de rendre compte de l’univers mental psychédélique de l’écrivain junkie. Mieux : elle s’opposait violemment aux organes policiers de ses contre-utopies fantasmatiques. Cut-up et fold-in, collages et permutations, décrivent un univers cauchemardesque tout en le combattant, jusqu’à l’ultime insurrection contre la Police Nova dans Nova Express.

Plus lien… leviens vendledi…

Non, Cosmos Incorporated, après l’explosion-révélation, refuse d’enregistrer le réel ; en fait, le Réel n’est pour Dantec que ce néant originel évoqué par Saint Augustin. Ambition aporétique s’il en est, d’un projet faustien désavoué in extremis : écrire le contre-roman du contre-monde, écrire l’impossibilité de décrire l’indicible, se défaire de son innocence pour retrouver l’innocence. Entendu au sens burroughsien de virus, le langage est ici plus contaminé qu’il ne contamine ; il finit par tuer son hôte – Plotkine, et le roman lui-même. Le langage ne transcende plus, il est une substance-mort. En d’autres termes, au Trou Noir du Contre-Monde relativiste succède un autre Trou Noir, celui du livre, celui de la littérature de Dantec.  Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé « de la littérature considérée comme un trou noir » où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désignée par de Nerval comme l’œil de Dieu. « [n]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final. » D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation[15], ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être. Il semblerait toutefois que Dantec en soit douloureusement conscient, lui qui réduit Plotkine au silence – qui le rend à sa liberté – dans les dernières pages de son roman. Mais avant cette consomption finale, en dépit de son échec littéraire, Dantec et sa substance-mort auront au moins réussi, ce n’est pas rien, à nous communiquer l’essence de ce qui manque cruellement à sa fiction, et qui fit le succès et l’importance de 1984 : l’insurrection du Verbe au royaume du Novlangue.

Dans La Littérature à contre-nuit, le recueil de textes critiques de Juan Asensio, figure un passage intitulé « de la littérature considérée comme un trou noir » où il est opportunément rappelé que cette singularité fut aussi désignée par de Nerval comme l’œil de Dieu. « [n]ous mettons en rapport la négativité d’un espace aboli, celle d’un astre inversé ou retourné, et l’apparition, au sein d’une écriture romanesque, d’un vide qui la creusera jusqu’à son amuïssement final. » D’amuïssement, il ne saurait être question dans Cosmos Incorporated puisque la parole – contre-verbe – y est déjà vaincue. On saisit quel abîme sépare irrémédiablement le roman de Maurice G. Dantec et le chef d’œuvre de Georges Bernanos, Monsieur Ouine, dont Juan Asensio, qui lui consacre les plus belles pages de son livre, écrit à juste titre qu’il est une révélation[15], ce que Cosmos Incorporated, à trop vouloir tutoyer les dieux, ne parvient jamais à être. Il semblerait toutefois que Dantec en soit douloureusement conscient, lui qui réduit Plotkine au silence – qui le rend à sa liberté – dans les dernières pages de son roman. Mais avant cette consomption finale, en dépit de son échec littéraire, Dantec et sa substance-mort auront au moins réussi, ce n’est pas rien, à nous communiquer l’essence de ce qui manque cruellement à sa fiction, et qui fit le succès et l’importance de 1984 : l’insurrection du Verbe au royaume du Novlangue.

Output

« Devant une neige un Être de Beauté de haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un spectre ce corps adoré ; des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent, et se dégagent autour de la Vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent et la saveur forcenée de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mère de beauté, – elle recule, elle se dresse. Oh ! nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. »

Arthur Rimbaud, Being Beauteous.

[1] A. Robin, La Fausse parole, p.51, cité par J. Asensio in La Littérature à contre-nuit (A Contrario, 2005), p. 81.

[2] P. K. Dick, Dernière conversation avant les étoiles, édité par Gwen Lee et Doris Elaine Sauter, traduit de l’anglais (USA) par Hélène Collon (éditions de L’Éclat, 2005), p. 168.

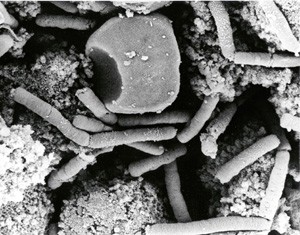

[3] « Pendant presque huit ans, j’ai été en contact avec une forme ou une autre d’esprit dont tout indiquait qu’il s’agissait de Dieu, y compris dans les termes employés, etc. Mais je pense maintenant qu’il s’agissait en fait d’une autre forme de vie que la nôtre. […] Or le moment est venu pour nous de les voir tels qu’ils sont. Et ils ne ressemblent en rien à Jésus. Ils sont laids, horribles, mais sur le plan spirituel, il sont comme lui. Ils croient qu’on percevra leurs aspect spirituel. Sauf qu’ils sont vraiment affreux à voir. Ils n’ont pas d’oreilles. Ils ne peuvent pas parler. Ça n’a pas de mains. Ça ressemble à une mante religieuse. » Ibid., pp. 203-204.

[4] Cosmos Inc., p. 265.

[5] Ibid.

[6] S. I. Witkiewicz, L’Inassouvissement (éditions L’Âge d’Homme, Classiques Slaves, 1970), p. 48.

[7] Cosmos Inc., p. 185.

[8] Ibid., p. 346.

[9] R. Cook, Quelque chose de pourri au royaume d’Angleterre (Rivages, Ecrits Noirs, 2003) p. 140.

[10] Cosmos Inc., p. 235.

[11] W. S. Burroughs, « postface atrophiée » du Festin Nu (Gallimard, L’Imaginaire, 1984), p. 249.

[12] « Toute tentative d’explication rationnelle manquerait inévitablement le point essentiel et souffrirait d’une absence totale de préoccupation esthétique », Cosmos Inc., p. 496.

[13] J.-F. Lyotard, Le Postmoderne expliqué aux enfants (Le Livre de poche, Biblio, Essais, 1993), p. 126.

[14] W. S. Burroughs, op. cit., pp. 241-242.

[15] J. Asensio, op. cit., p. 226.