L’endroit du quai où j’ai choisi de patienter est plus clairsemé.

Une rapide mesure de la densité humaine répartie sur la longueur du quai s’avère édifiante. La bêtise est quantifiable : à vue de nez, je l’estime à 75%. Soixante-quinze pour-cent d’irrémissibles imbéciles verticalement plantés les uns contre les autres, respirant docilement un épais nuage d’odeurs corporelles – mélange infect de crasse et de transpiration, sans même parler des haleines fétides–, soixante-quinze pour-cent de lemmings zombifiés, tous prêts à se jeter sur la voie à l’approche d’une rame – à se faire violemment percuter, déchiqueter, démembrer – si l’un d’eux en prenait l’absurde initiative.

A seulement trois ou quatre mètres de moi, monopolisant cinq sièges à eux seuls – un chacun, plus un troisième pour leurs sacs en plastique sans doute remplis d’immondices, et deux autres laissés en quarantaine par les honnêtes voyageurs que la puanteur tient éloignés –, deux loques humaines, clochards déjà ivres morts, déblatèrent dans un français compréhensible d’eux seuls, d’où surnagent seulement de temps à autre un mot, une syllabe ou un phonème que par miracle je reconnais ou crois reconnaître, entre deux arpèges de la musique de Gospeed You Black Emperor, qui d’aérienne et mélancolique devient plus nerveuse, plus impérieuse, presque martiale.

Plus violente.

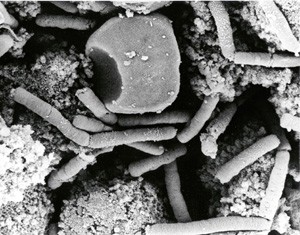

Dopé par la déferlante sonique qui vrille mes tympans, je m’écarte des clochards – moi aussi – de peur d’être contaminé par quelque maladie putride, survivance aberrante du temps où Paris n’était qu’un amas de fange nauséabonde, réceptacle de la Mort réincarnée en micro-organismes, ville-dortoir réservée au seul usage des épidémies.

En matière d’anomalies biologiques, le bubon érectile lové sous mon bras gauche me suffit largement.

Dès 1348, la peste s’abat sur Paris, et revient souvent sur la scène de son crime jusqu’au dix-septième siècle. Aux quinzième et seizième siècles, la lèpre et la syphilis y font des ravages, bientôt remplacées par le choléra. En 1692-1693, le royaume de Louis XIV est aux abois. La ligue d’Augsbourg, coalition du continent européen contre la France organisée par le roi d’Angleterre Guillaume d’Orange le protestant, exerce sur le pays une pression implacable, alourdissant encore une fiscalité déjà handicapante. Les récriminations de Fénelon restent lettre morte : les prix du pain et du grain s’envolent, c’est la famine, annonciatrice de féroces épidémies. En 1871, Paris est envahi par des hordes invisibles : la typhoïde, la variole, la bronchite et la pneumonie profitent du siège de la capitale par les prussiens de Bismarck pour décimer les habitants. La Commune est alors instaurée : de nouveau attirées par l’odeur suave du sang putrescent, la coqueluche et la rougeole gagnent à leur tour la capitale, bientôt rejointes par la tuberculose qui élit domicile dans les bas-fonds où elle sévit encore aujourd’hui, dans ces mêmes couloirs que j’arpente chaque jour.

Et le Syndrome Immuno-Déficitaire Acquis, le sida, rôde peut-être dans les parages, rampant sur mon épiderme, cherchant une brèche, une entaille, une faille dans sa mince carapace, cherchant par tous les moyens à neutraliser ma petite ogive déhiscente, ma petite bombe de chair nucléaire.

Ma chose venue d’un autre livre.

Les virus sont partout ici. J’ai vu un reportage TV sur la concentration bactériologique dans les lieux publics, en particulier dans le métro parisien. Ça m’a terrifié. Depuis, j’évite systématiquement d’empoigner à main nue les barres de soutien des transports – comme de toucher quoi que ce soit. Soit je m’assieds – mais avec la hantise que le siège soit infesté de résidus dont je préfère de toute façon occulter l’origine –, auquel cas je parviens à calmer mon aversion en me concentrant sur la lecture d’un bouquin ou d’un quotidien, soit j’enfile une paire de gants de fin tissu, indispensable protection du parisien soucieux de préserver une hygiène décente. Un masque à gaz serait également souhaitable mais la peur d’attirer l’attention m’a toujours dissuadé d’en acquérir un. Peut-être un simple mouchoir en gaze passerait-il plus inaperçu ? Aucune importance puisqu’en définitive la vie finit toujours par éclater, se diviser, se disperser, prendre une nouvelle direction que le chaos est seul en mesure de déterminer.

En cet instant même par exemple, j’inhale un atome d’hydrogène qui le 6 janvier 1970, jour de ma naissance, était peut-être bruyamment expulsé des intestins d’un diplomate américain en visite à Berlin ouest puis rattrapé in extremis par les capteurs nasaux de la jeune femme qui l’accompagnait. Et ce prodige, en vérité, n’aurait aucun sens.