© Sébastien Coulombel, 2012

Dormir dans l'Antichambre est pour Ana la seule échappatoire à l'extension du domaine du Mal. « Possédé », avait lâché la prêtresse. Est-ce le prix à payer pour avoir doué la Sophia d'une nouvelle incarnation ? Avons-nous failli à notre tâche ?

« Votre fils est sous l'emprise d'un démon ».

Verdict sans appel, mais non sans espoir : trois fois par semaines, nous laissons le Singe blond s'éloigner entre les mains et les prières des exorcistes de Notre-Dame du Mystère. Cris et chuchotements entre les murs du Prieuré. Je t'aime, petit singe.

Au Blockhaus le temps se désarticulait doucement. Nous n'étions plus Onze mais Vingt-Sept désormais à élaborer les plans de l'Arche et Lady Czartoryska s'éteignait dans son mutisme hautain. Les Logs, stimulés par les échanges d'information, fluaient béats sans égard pour l'imminent départ d'Aouda vers le Nord. Et tandis qu'en équilibre entre K. et Frère Zéro mes doigts martelaient des rapports en mode automatique, je dérivais lentement sur mes paysages intérieurs.

« As-tu rêvé depuis notre dernière conversation ?

– Oui.

– En as-tu retranscrits ?

– Deux seulement. L'un en mai, l'autre cette nuit.

– Le printemps peut attendre. Décris-moi ton rêve encore chaud.

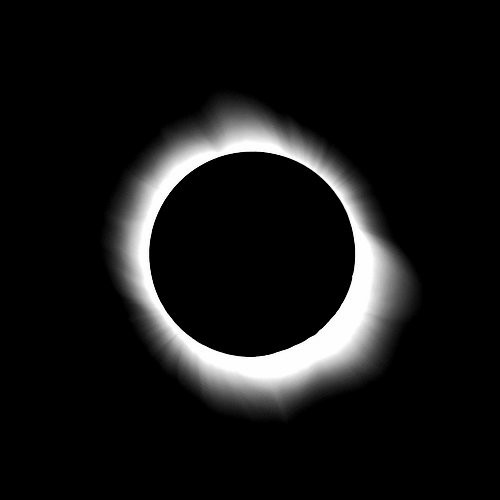

– L'image est celle d'un film monochrome, mais le son me parvient directement : je suis simultanément dans les réalités diégétique et extradiégétique.

– Oniriques et consensuelles ?

– Je ne sais pas. Dans le film et en-dehors. Quoi qu'il en soit, je suis spectateur et metteur en scène. Ce qui, soit dit en passant, est exactement la situation du rêveur.

– Très juste. Et que montre ce film ?

– Il y a un couple. L'homme, je ne le vois pas. C'était peut-être moi, peut-être pas. La femme, d'abord assise à droite de l'image, se lève et marche lentement vers la gauche, tout en s'approchant du premier plan.

– Était-ce Ana ?

– Je ne la connais pas mais elle m'est familière. Probablement un mélange d'Ana et de réminiscences d'un mauvais film de maison hantée visionné la veille.

– Voilà qui explique l'apparence filmique de ton rêve. Elle marche, donc, et ensuite ?

– Elle marche au ralenti, oui, et elle se frotte machinalement le pli du coude, sans cesse.

– Elle est nue ?

– Non, elle porte une robe blanche. Peut-être une chemise de nuit. Quand elle passe devant mes yeux-caméra en plan rapproché, je vois que ses avant-bras sont concaves. Travelling et zoom : bien qu'encore couverts de peau, ils sont creusés presque jusqu'à l'os, du coude au poignet. Cut. Gros plan sur le pli du coude. La femme frottefrottefrotte. L'os apparaît. Cut. Très gros plan, en couleur cette fois : la veine ulnaire à vif. Cut. Plan identique, mais en noir et blanc. La veine cède et je me réveille juste à temps pour éviter.

– Éviter une douche de sang ?

– Je suppose.

– Comment interprètes-tu ton rêve ?

– Je ne sais pas. Un pli, des frottements, une membrane déchirée, un saignement : je pense à l'hymen, à la virginité perdue. Un passage à l'âge adulte duquel je suis exclu. Je ne participe pas. Je suis hors champ. Impuissant.

– Cela ne t'évoque rien ?

– Je ne sais pas. Oui. Je crois. Oui.

– Le Singe blond, n'est-ce pas ?

– Oui. Peur de ne lui être d'aucune aide. Désir de le voir grandir.

– N'aie pas peur. Reviens dans une semaine. »