« Le réel arrivé à l’esprit n’est déjà plus du réel. Notre œil trop pensant, trop intelligent.

Deux sortes de réel : 1° Le réel brut enregistré tel quel par la caméra ; 2° ce que nous appelons réel et que nous voyons déformé par notre mémoire et de faux calculs.

Problème : Faire voir ce que tu vois, par l’entremise d’une machine qui ne le voit pas comme tu le vois.

(Et faire entendre ce que tu entends par l’entremise d’une autre machine qui ne l’entend pas comme tu l’entends) »

R. Bresson, Notes sur le cinématographe.

« Un excédent d’agressivité sexuelle fait d’un amoureux un meurtrier sadique. »

Sigmund Freud, Abrégé de psychanalyse.

La série de flash-back condense, ou plutôt sécrète toute cette matière psychosexuelle filmique – le premier en particulier, qui survient dès la 22e minute, exsude violence et désir non sans provoquer chez le spectateur un profond malaise causé aussi bien par la bande son que par la situation représentée – : sur une plage, une femme (qui en est le centre d’attraction) paraît s’offrir à quatre jeunes hommes – leurs visages ne sont jamais cadrés : la pulsion scopique de celui par qui nous voyons, se confond avec la nôtre (dans Ténèbres, la violence sexuelle est intimement liée au regard du spectateur) – ; vêtue d’une courte et légère robe blanche, elle s’agenouille sur le sable et découvre ses seins ; trois garçons la rejoignent, à qui elle témoigne de ses gestes lascifs un désir non dissimulé ; le quatrième se plante devant elle et, confronté à son regard provocateur, la gifle et s’enfuit, vite rattrapé et plaqué au sol par ses camarades tandis que la fille – dont Argento ne cadre alors que les jambes chaussées d’escarpins rouge vif – s’approche du groupe ; elle domine le jeune homme – la lèvre de la fille est blessée, le sang vermeil se mêle à l’intense rouge à lèvres – ; elle roue de violents coups de pieds l’auteur de la gifle puis, non sans lui avoir craché au visage – caméra subjective du malheureux –, enfonce son talon dans sa bouche ; la dernière image, un plan très large du groupe isolé sur une plage déserte, évoque inévitablement une orgie sexuelle, en même temps qu’une meute de prédateurs se disputant une charogne...

Mais elle en évoque d’autres, telles que les images insulaires, ontologiquement incertaines (« […] la vérité est toujours hors d’atteinte » [21]), révélées à la fin de Solaris [URSS, 1972] de Tarkovski, et l’étreinte onirique de Daria et Mark dans le désert de Zabriskie Point [Etats-Unis, 1970] de Michelangelo Antonioni : au coeur des dunes les deux amants se mêlent à d’autres couples et célèbrent l’amour en un inextricable enchevêtrement de corps sous un soleil blanc, aveuglant – peu après le jeune rebelle sera abattu par les forces de l’ordre – Eva, la fille de la plage, sera tuée au bort d’une piscine.

Mais elle en évoque d’autres, telles que les images insulaires, ontologiquement incertaines (« […] la vérité est toujours hors d’atteinte » [21]), révélées à la fin de Solaris [URSS, 1972] de Tarkovski, et l’étreinte onirique de Daria et Mark dans le désert de Zabriskie Point [Etats-Unis, 1970] de Michelangelo Antonioni : au coeur des dunes les deux amants se mêlent à d’autres couples et célèbrent l’amour en un inextricable enchevêtrement de corps sous un soleil blanc, aveuglant – peu après le jeune rebelle sera abattu par les forces de l’ordre – Eva, la fille de la plage, sera tuée au bort d’une piscine.

Mais si la séquence de Zabriskie Point exprime le désir du personnage de s’épanouir hors des schémas d’une société trop rigide et répressive, celle de Ténèbres insiste sur les dangers du refoulement [22] dans cette même société – ce qui n’était qu’épanchement de tendresse, fût-elle orgiaque, chez Antonioni, se pare ici d’un troublant érotisme morbide. Le talon que le transsexuel introduit de force dans la bouche du jeune homme est éminemment phallique ; il ne s’agit pas tant cependant de jouer gratuitement la carte de l’ambiguïté sexuelle en tant que telle, que d’enraciner le film dans une sphère de désir, de sexe et de mort – la célèbre union d'Eros et de Thanatos.

La série des flash-back, on l’a dit, possède sa musique propre, une sorte de comptine étrange, instrumentale, comme déformée, éthérée, qui exacerbe l’atmosphère vaporeuse des images – elle s’inspire sans doute de La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz de Luis Bunuel ; cette similitude, comme le signale Jean-Baptiste Thoret, renvoie bien sûr à la problématique d’Archibald, c’est-à-dire cette causalité imaginaire entre deux événements indépendants (la boîte à musique, et la mort) ; or dans Ténèbres, les premiers meurtres ne sont pas commis par Peter Neal, et cependant paraissent continuer les flash-back, comme s’ils en étaient la conséquence directe – n’oublions pas que Berti, spécialiste des romans de l’écrivain, partage son univers mental. Ainsi Peter Neal « donne un corps au réel d’Archibald de la Cruz » [23]. Mais nous ne sommes jamais vraiment certains que ces fantasmes (ou rêves, ou souvenirs, cf. Solaris) soient effectivement ceux de Peter Neal, même si la révélation finale de l’inspecteur Giermani nous éclaire quelque peu : adolescent, Peter Neal a été soupçonné du meurtre d’une jeune femme à Rhode Island, avant d’être acquitté faute de preuve…

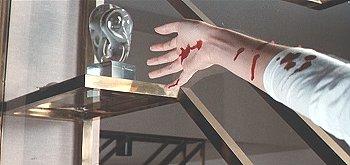

Cette première séquence de flash-back, clé essentielle de la compréhension du sous-texte du film, motive à la fois les actes de Cristiano Berti, ceux de Peter Neal et la mise en scène elle-même. Son érotisme mortifère innerve jusqu’à l’esthétique filmique : omniprésence oppressante du blanc – qui reproduit l’espace de la scène traumatisante –, et son corollaire, le rouge des lèvres et des escarpins, dont le film multiplie les images rémanentes au travers d’objets divers mais aussi des lèvres des personnages féminins, sans oublier les escarpins, en tous points similaires aux premiers, envoyés par Peter Neal à Jane McKerrow – et surtout, le talon rouge est renouvelé par le sang.

Les deux autres fragments mnésiques nous font suivre en caméra subjective le meurtre d’Eva (la fille de la plage). Le deuxième nous montre la fille de la plage se promener en compagnie d’un jeune homme puis, après que ce dernier s’est éloigné, se faire poignarder (la séquence s’arrête après seulement deux coups de couteau dans l’abdomen), et le troisième, qui poursuit le deuxième, ne prend fin qu’après que les mains du tueur – il faut remarquer combien les bras de ce dernier paraissent trop mûrs (épais, poilus), peut-être, pour appartenir à ceux de l’adolescent qu’était alors Peter Neal, ce qui laisse entier le mystère de la séquence… – ont récupéré les escarpins rouges sur le cadavre (nous reviendrons cette référence explicite aux Chaussons rouges / The Red shoes [Grande-Bretagne, 1948] de Powell & Pressburger). C’est avec son talon/phallus que la femme lascive « viole » symboliquement le jeune homme ; c’est avec un couteau, autre symbole phallique, qu’elle est assassinée. Or dans Ténèbres le sexe, dès lors qu’il contrevient à la plus stricte morale catholique (homosexualité, adultère, racolage…) est puni par son expression la plus agressive et la plus radicale : le meurtre, qui ponctue définitivement la promesse de l’étreinte. Peu importe alors que les flash-back appartiennent ou non à Peter Neal – en assassinant les « pervertis », Berti, l’autre tueur, donne corps à l’inconscient de l’écrivain. « C’est une vision très personnelle, c’est un réalisme rêvé, c’est-à-dire quand on rêve de choses réelles, que tu traverses une rue et que tu vois comment elle est faite, mais il y a quelque chose de bizarre […]. Tout est ainsi, réel à te donner des frissons, mais en même temps déformé, même le choix des lieux suit cette ligne. » [24] : l’espace filmique de Ténèbres, sa diégèse même, sont purement subjectifs : ni totalement imaginaires, ni tout à fait réels.

Nous avons vu, dans le chapitre « Autopsie d’un meurtre » que dans Ténèbres les victimes sont châtiées pour avoir commis des péchés véniels : Elsa Manni a usé de ses charmes (et malgré elle, excité un clochard) – elle sera égorgée et tailladée – ; Tilda, lesbienne, et son amie bisexuelle subiront le même sort ; Jane McKerrow, pour avoir trompé Peter Neal, sera atrocement mutilée et massacrée à la hache ; son amant Bullmer, autre incarnation de la fille de la plage, sera poignardé.

Il était donc logique que Cristiano Berti et Peter Neal, pour avoir eux-mêmes joui de la chair par le meurtre, soient châtiés à leur tour. Dans Ténèbres le désir même est dangereux : il s’agit d’ailleurs d’une constante du giallo et du cinéma d’épouvante en général, en particulier depuis la date fondatrice de 1960, avec Psychose / Psycho d’Alfred Hitchcock. Marion Crane est nue lorsqu’elle est assassinée sous une douche apparemment délicieuse – dont certains ont déjà noté le caractère éminemment orgasmique –, quelques heures seulement après avoir couché avec son amant. Et c’est bien pour des raisons morales que la « mère » de Norman Bates, ulcérée par la lascivité de le jeune femme – et par le désir de Norman – commet son crime. De nombreux films ont depuis lors, parés de l’alibi du genre, véhiculé des idées réactionnaires. Vendredi 13 / Friday the 13th [Etats-Unis, 1979] de Sean Cunningham en est le plus édifiant – et médiocre – exemple : toute tentative de nouer une relation sexuelle y conduit à la mort violente des intéressés, toujours par arme blanche – le « slasher » systématise ce que son modèle Halloween / La Nuit des masques [Etats-Unis, 1978] de John Carpenter utilisait parcimonieusement et sans arrière-goût puritain. Dans La Baie sanglante de Mario Bava, un couple en train de faire l’amour est même carrément empalé par une sagaie (scène d’ailleurs copiée sans vergogne dans Vendredi 13) !

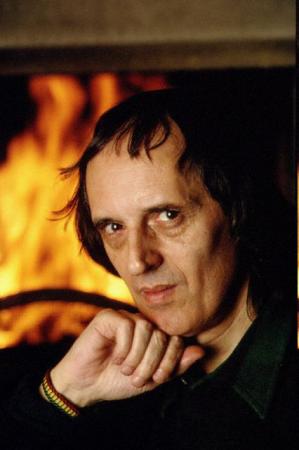

Chez Argento cependant, les deux tueurs sont explicitement présentés comme catholiques, et Berti ne cache pas ses idées réactionnaires. Par ses lettres, par ses déclarations, Berti justifie ses crimes par la nécessité de « purifier » la société de toutes ses perversions. Ténèbres est donc un aussi un film politique contre la répression morale, un film d’horreur tiraillé entre progressisme et réaction, où sexe et mort sont intimement unis. Maitland McDonagh a montré dans son livre Broken mirrors / Broken minds que l’approche du sexe dans les précédents gialli du réalisateur était basée sur « la folie et la corruption spirituelle révélées à travers la déviation sexuelle. L’identification transsexuelle de Monica Ranieri avec un tueur sadique [dans L’Oiseau au plumage de cristal] la transforme à son tour en tueuse ; la faillite morale des professeurs Terzi et Braun ainsi que d’Anna Terzi [dans Le Chat à neuf queues] est incarnée par leurs orientations sexuelles décadentes ; la folie vengeresse de Nina Tobias [dans Quatre mouches de velours gris] se manifeste par son androgynie mortelle ; et Marta et Carlo [dans Profondo Rosso] sont empêtrés dans un filet de culpabilité incestueuse dont les origines remontent au meurtre du père de Carlo. » [25] . Dans Ténèbres, selon Maitland McDonagh, l’angoisse, par nature sexuelle, n’est pas provoquée par un acte spécifique de transgression (viol, meurtre oedipien, etc.). Autrement dit l’intrigue du film n’obéit plus à un schéma psychanalytique grossier : elle déplie plutôt les méandres tortueux d’un labyrinthe mental. Nous pouvons ainsi considérer la scène du premier flash-back comme un viol symbolique (le talon/phallus) dont nous ne connaissons cependant pas les circonstances exactes – en vérité Maitland McDonagh n’a pas tort : ce n’est pas l’acte lui-même, quel qu’il soit, qui détermine l’érotisation de l’espace filmique, mais bien sa représentation.

[21] A. Tarkovski, Le Temps scellé (éd. des Cahiers du cinéma, « Petite biliothèque », 2004) p. 230.

[22]Dario Argento se déclare puritain, mais il ne l’est manifestement pas au sens où nous l’entendons d’ordinaire. Sa conception de la morale, autant que l’on puisse en juger d’après les entretiens accordés à la presse, serait plutôt fondée sur la responsabilité individuelle, sur une idée un peu désuète mais non moins noble des choses de l’amour et du sexe (voire romantique : cf. Le Fantôme de l’Opéra). Le cinéaste est d’ailleurs constamment confronté à la censure infligée par des institutions et médias effectivement réactionnaires…

[23] J.-B. Thoret, Dario Argento, magicien de la peur (éd. des Cahiers du cinéma, « Auteurs », 2002) p. 133.

[24] Mad Movies n°25, janvier 1983.

[25] M. McDonagh, Broken mirrors / Broken minds, the dark dreams of Dario Argento (A Citadel Press Book, 1994) pp. 175-176.

P2 : Plan d’ensemble, à l’intérieur, dans le vestibule éclairé. Tilde entre, se dirige rapidement vers une porte située au bas des escaliers (la porte mène dans le salon) tout en ôtant sa veste, et se dispute violemment, par jalousie, avec son amante (cette dernière est seulement couverte d’une serviette de bain qui lui découvre un sein), Tilda lui lance un vase sur la jambe et passe dans le salon ; ici, elle se saisit d’une petite paire de ciseaux et dit entre ses dents « je la tuerais ! » ; elle entend alors des bruits suspects (1° un bruit de clochettes comme celles que l’on trouve dans certains jardins, ou à l’entrée de certains appartements ; 2° un bruit de porte, ou de poignée qu’on enclenche) et va en vérifier l’origine à la fenêtre (la musique au synthétiseur commence, rythmée). (75 secondes ; le plan se déroule en trois temps : la caméra suit Tilda en panoramique lors de son arrivée, cadre la dispute en plan quasiment fixe (l’image tremble très légèrement, comme s’il s’agissait d’une vue subjective : Tilda au rez-de-chaussée, son amie à mi-étage) puis, tout en demeurant dans le vestibule, panoramique de nouveau sur Tilda qui, dans le salon, se déplace jusqu’à la fenêtre)

P2 : Plan d’ensemble, à l’intérieur, dans le vestibule éclairé. Tilde entre, se dirige rapidement vers une porte située au bas des escaliers (la porte mène dans le salon) tout en ôtant sa veste, et se dispute violemment, par jalousie, avec son amante (cette dernière est seulement couverte d’une serviette de bain qui lui découvre un sein), Tilda lui lance un vase sur la jambe et passe dans le salon ; ici, elle se saisit d’une petite paire de ciseaux et dit entre ses dents « je la tuerais ! » ; elle entend alors des bruits suspects (1° un bruit de clochettes comme celles que l’on trouve dans certains jardins, ou à l’entrée de certains appartements ; 2° un bruit de porte, ou de poignée qu’on enclenche) et va en vérifier l’origine à la fenêtre (la musique au synthétiseur commence, rythmée). (75 secondes ; le plan se déroule en trois temps : la caméra suit Tilda en panoramique lors de son arrivée, cadre la dispute en plan quasiment fixe (l’image tremble très légèrement, comme s’il s’agissait d’une vue subjective : Tilda au rez-de-chaussée, son amie à mi-étage) puis, tout en demeurant dans le vestibule, panoramique de nouveau sur Tilda qui, dans le salon, se déplace jusqu’à la fenêtre) P4 : Plan rapproché sur Tilda qui, l’air excédé, hurle « Arrête ça ! » (on suppose qu’elle parle ici de la musique, révélant sa nature diégétique). On entend des insultes proférées à voix basse mais néanmoins intelligible (« Perverse ! Sale gouine vicieuse ! »). Tilda ôte son vêtement et endosse un nouveau T-shirt : des mains gantées de cuir noir (au premier plan, à gauche de l’écran) l’agrippent et la tirent en arrière. (35 secondes ; presque fixe)

P4 : Plan rapproché sur Tilda qui, l’air excédé, hurle « Arrête ça ! » (on suppose qu’elle parle ici de la musique, révélant sa nature diégétique). On entend des insultes proférées à voix basse mais néanmoins intelligible (« Perverse ! Sale gouine vicieuse ! »). Tilda ôte son vêtement et endosse un nouveau T-shirt : des mains gantées de cuir noir (au premier plan, à gauche de l’écran) l’agrippent et la tirent en arrière. (35 secondes ; presque fixe) P5 : Gros plan sur un rasoir dont la main gantée fait surgir la lame. (Très bref ; fixe)

P5 : Gros plan sur un rasoir dont la main gantée fait surgir la lame. (Très bref ; fixe) P11 : Suite du plan 9 : on voit Tilda par l’entaille élargie de son T-shirt blanc, on entend l’arme s’abattre, le sang gicle sur le visage de la jeune femme qui hurle et ferme les yeux sous le choc. (Très bref ; fixe)

P11 : Suite du plan 9 : on voit Tilda par l’entaille élargie de son T-shirt blanc, on entend l’arme s’abattre, le sang gicle sur le visage de la jeune femme qui hurle et ferme les yeux sous le choc. (Très bref ; fixe) P12 : Plan rapproché du bras droit de Tilda qui s’effondre par terre (5 secondes ; mouvement panoramique vers le bas, pour suivre la chute)

P12 : Plan rapproché du bras droit de Tilda qui s’effondre par terre (5 secondes ; mouvement panoramique vers le bas, pour suivre la chute) P16 : Gros plan sur une ampoule électrique qu’un rasoir, toujours guidé par une main gantée de noir, fait éclater dans un souffle, provoquant une baisse de luminosité. (3 secondes ; fixe)

P16 : Gros plan sur une ampoule électrique qu’un rasoir, toujours guidé par une main gantée de noir, fait éclater dans un souffle, provoquant une baisse de luminosité. (3 secondes ; fixe)

P24 : Plan moyen. La caméra est placée derrière une vitre en verre très légèrement sablé. La jeune femme, filmée de dos, se faire égorger et chute en arrière ; sa tête, dans sa chute, brise la vitre et passe au premier plan ; le visage jeté en arrière se découvre, révélant la plaie à la gorge ; des morceaux de verre tombent de la vitre brisée et se plantent dans sa gorge. (6 secondes ; presque fixe)

P24 : Plan moyen. La caméra est placée derrière une vitre en verre très légèrement sablé. La jeune femme, filmée de dos, se faire égorger et chute en arrière ; sa tête, dans sa chute, brise la vitre et passe au premier plan ; le visage jeté en arrière se découvre, révélant la plaie à la gorge ; des morceaux de verre tombent de la vitre brisée et se plantent dans sa gorge. (6 secondes ; presque fixe)

P30 : Plan large sur Tilda éclairée par le flash. La lumière baisse et revient à son niveau initial. (2 secondes ; fixe)

P30 : Plan large sur Tilda éclairée par le flash. La lumière baisse et revient à son niveau initial. (2 secondes ; fixe)