Coup sur coup, en l’espace de quelques heures, deux messages de la liste des Mutants apportent d’étonnants arguments scientifiques aux positions de Raymond Abellio sur l’homosexualité d’une part, et sur les intelligences féminine et masculine d’autre part.

Pour Abellio, si l’homosexualité est d’abord la manifestation d’une inversion du féminin et du masculin, autrement dit l’emprise chez un homme de l’intelligence féminine – davantage intuitive, étalée, que logique et structurée – ou vice versa, sa véritable signification, c’est-à-dire sa positivité, n’apparaîtra que dans un autre cycle de temps, d’un point de vue structuraliste. C’est ce qu’il appelle, reprenant un terme biologique, un « fait néoténique » Or voici ce qu’écrivent les Mutants, reprenant un article de David Ryan Alexander (« Gene scan suggests homosexuality origin », in PlanetOut Network) :

« L'équipe de Brian Mustanski vient de publier dans la revue de biométrie 'Human Genetics' une étude sur les gènes de prédisposition à l'homosexualité masculine. Les génotypes de 456 individus appartenant à 146 familles comptant au moins deux frères homosexuels ont été intégralement scannés. Des marqueurs ont été identifiés dans trois régions d'intérêt des chromosomes 7, 8 et 10. […]

Malgré la fréquente répression des morales et religions dominantes, il semble que toutes les sociétés connaissent ou ont connu l'existence d'une minorité homosexuelle, le phénomène étant même documenté dans le règne animal. L'homosexualité des mâles est généralement corrélée à des traits neuro-anatomiques et hormonaux s'écartant de la moyenne de leur sexe. La question est nettement moins étudiée chez les femelles.

Une prédisposition à l'homosexualité semble poser problème du point de vue de la théorie de l'évolution, puisqu'un homosexuel a par définition peu de chance de répandre ses gènes dans la génération suivante (donc, les gènes de prédisposition devraient disparaître peu à peu du pool génique). Mais le problème n'est qu'apparent. On sait en effet depuis longtemps que certains gènes ont un effet pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils interviennent simultanément dans la genèse de plusieurs traits. Il suffit qu'un de ces traits soit adaptatif pour que le gène se transmette malgré le caractère non adaptatif des autres traits qu'il code. Par exemple, le gène récessif qui provoque l'anémie falciforme (maladie grave du sang) protège par ailleurs de la malaria, raison pour laquelle un Africain sur dix en est porteur. L'identification future des gènes de l'homosexualité permettra certainement d'identifier leur pléiotropie et sa fonction adaptative. »

Il se pourrait donc – ce n’est qu’une hypothèse, mais ne la négligeons pas – que l’homosexualité s’avère parfaitement justifiée, d’un strict point de vue évolutif, donc génétique et même mémétique, le phénotype étant sans doute déterminant dans l’orientation sexuelle de l’individu.

Voici ce qu’on peut lire dans le second article de la Mutaliste (la liste de diffusion des Mutants), consacré aux divergences intellectuelles entre les deux sexes :

« On sait que les hommes et les femmes obtiennent sensiblement les mêmes scores aux tests de QI, qui mesure l’intelligence ou capacité cognitive générale. Il existe toutefois des différences entre les deux sexes. Ainsi, l’écart-type des femmes est plus resserré que celui des hommes : cela signifie que l’on trouve moins de femmes aux deux extrémités de la courbe statistique de distribution de l’intelligence (moins de femmes en moyenne chez les très faibles et très hauts QI). Au sein des tests de QI, les deux sexes n’ont pas non plus les mêmes performances. Ainsi, les femmes dépassent les hommes dans les tests de capacité verbale, alors que l’inverse est vrai pour les tests faisant appel aux capacités visuospatiales (rotation de figure dans l’espace). Le Dr Richard Haier (Université du Nouveau Mexique) a voulu vérifier si le cerveau des hommes et des femmes procède de la même façon face à un test d’intelligence. Pour cela, ils ont cartographié le cerveau à l’aide de deux techniques de pointe, l’imagerie par résonance magnétique et la morphométrie à base voxel. Les résultats sont très intéressants. Les hommes utilisent leur matière grise 6,5 fois plus que les femmes, les femmes leur matière blanche 10 fois plus que les hommes. La matière grise désigne les centres de traitement de l’information, la matière blanche les connexions entre ces centres. En d’autres termes, l’intelligence féminine est mieux distribuée que l’intelligence masculine : plutôt que faire travailler “à fond” un module cognitif, les femmes en font travailler plusieurs qui traitent simultanément les informations. Selon les chercheurs, cela pourrait expliquer pourquoi les hommes sont meilleurs en tâches analytiques appelant un traitement local (mathématiques par exemple), les femmes en tâches synthétiques requérant un traitement global (langue par exemple).

Le Dr Richard Haier (Université du Nouveau Mexique) a voulu vérifier si le cerveau des hommes et des femmes procède de la même façon face à un test d’intelligence. Pour cela, ils ont cartographié le cerveau à l’aide de deux techniques de pointe, l’imagerie par résonance magnétique et la morphométrie à base voxel. Les résultats sont très intéressants. Les hommes utilisent leur matière grise 6,5 fois plus que les femmes, les femmes leur matière blanche 10 fois plus que les hommes. La matière grise désigne les centres de traitement de l’information, la matière blanche les connexions entre ces centres. En d’autres termes, l’intelligence féminine est mieux distribuée que l’intelligence masculine : plutôt que faire travailler “à fond” un module cognitif, les femmes en font travailler plusieurs qui traitent simultanément les informations. Selon les chercheurs, cela pourrait expliquer pourquoi les hommes sont meilleurs en tâches analytiques appelant un traitement local (mathématiques par exemple), les femmes en tâches synthétiques requérant un traitement global (langue par exemple).

Matière blanche et matière grise ne sont pas les seules différences entre les sexes. La localisation du traitement de l’information n’est pas non plus la même. Chez les femmes, 84 % de la matière grise et 86 % de la matière blanche utilisés sont situés dans les lobes frontaux, alors que ces taux chutent à 45 % et 0 % respectivement chez les hommes. Cette découverte intéresse les médecines, et pas seulement les psychométriciens. On sait en effet que les troubles liés aux lobes frontaux (comme certaines démences séniles) ont des effets cognitifs plus prononcés chez les femmes que chez les hommes. A l’avenir, des tests de détection plus ciblés pourront être mis en place, ainsi que des protocoles thérapeutiques mieux adaptés aux pratiques cognitives de chaque sexe. »

Matière blanche et matière grise ne sont pas les seules différences entre les sexes. La localisation du traitement de l’information n’est pas non plus la même. Chez les femmes, 84 % de la matière grise et 86 % de la matière blanche utilisés sont situés dans les lobes frontaux, alors que ces taux chutent à 45 % et 0 % respectivement chez les hommes. Cette découverte intéresse les médecines, et pas seulement les psychométriciens. On sait en effet que les troubles liés aux lobes frontaux (comme certaines démences séniles) ont des effets cognitifs plus prononcés chez les femmes que chez les hommes. A l’avenir, des tests de détection plus ciblés pourront être mis en place, ainsi que des protocoles thérapeutiques mieux adaptés aux pratiques cognitives de chaque sexe. »

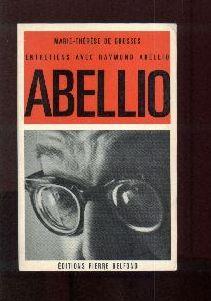

Stupéfiant, n’est-ce pas ? Ainsi, la dialectique complexe, parfois jugée réactionnaire, voire franchement sexiste, que Raymond Abellio avait tissée entre sexualité et intelligence masculines et féminines pourrait bien être légitimée par la science ! Il nous faut cependant considérer l'hypothèse avec prudence, ces observations pouvant n’être en réalité que les conséquences biologiques de facteurs environnementaux – culturels ou autres – et non leurs causes. Abellio aurait même été le premier à le concéder. Je ne résiste pas, pour conclure et pour appuyer ce que je viens d’écrire, au plaisir de citer l’écrivain lui-même, dialoguant avec Marie-Thérèse de Brosses dans un passionnant livre d’entretiens (éditions Belfond, 1966, p. 141) :

« M.-T. B. – […] Mais alors, la femme et la médecine ne sont pas tout à fait d’accord, parce que les facultés du cerveau vont se ralentissant.

R. A. – Qui dit cela ? Non, les facultés du cerveau ne vont pas se ralentissant, en tout cas pas chez l’homme ! Pas chez l’homme de connaissance !

M.-T. B. – Voyez simplement le problème de la mémoire !

R. A. – Attention, la mémoire de quoi ? Justement c’est un problème que la médecine ne comprend pas, parce qu’elle ne le dialectise pas ! La médecine traite ce genre de problèmes de façon mécanique, pas dialectique. Elle parle de rendement de la mémoire, mais à quoi mesure-t-elle ce rendement ? Au souvenir d’un tas de petits faits sans importance, à l’érudition « pure » ? Mais l’érudition pure, du point de vue de la connaissance, n’a aucun intérêt. La vraie mémoire n’est pas du tout celle des mots, ou des incidents sans importance, mais la capacité de mettre en structure, de réduire et d’intégrer les mots et les anciens incidents… »

Pour Abellio, si l’homosexualité est d’abord la manifestation d’une inversion du féminin et du masculin, autrement dit l’emprise chez un homme de l’intelligence féminine – davantage intuitive, étalée, que logique et structurée – ou vice versa, sa véritable signification, c’est-à-dire sa positivité, n’apparaîtra que dans un autre cycle de temps, d’un point de vue structuraliste. C’est ce qu’il appelle, reprenant un terme biologique, un « fait néoténique » Or voici ce qu’écrivent les Mutants, reprenant un article de David Ryan Alexander (« Gene scan suggests homosexuality origin », in PlanetOut Network) :

« L'équipe de Brian Mustanski vient de publier dans la revue de biométrie 'Human Genetics' une étude sur les gènes de prédisposition à l'homosexualité masculine. Les génotypes de 456 individus appartenant à 146 familles comptant au moins deux frères homosexuels ont été intégralement scannés. Des marqueurs ont été identifiés dans trois régions d'intérêt des chromosomes 7, 8 et 10. […]

Malgré la fréquente répression des morales et religions dominantes, il semble que toutes les sociétés connaissent ou ont connu l'existence d'une minorité homosexuelle, le phénomène étant même documenté dans le règne animal. L'homosexualité des mâles est généralement corrélée à des traits neuro-anatomiques et hormonaux s'écartant de la moyenne de leur sexe. La question est nettement moins étudiée chez les femelles.

Une prédisposition à l'homosexualité semble poser problème du point de vue de la théorie de l'évolution, puisqu'un homosexuel a par définition peu de chance de répandre ses gènes dans la génération suivante (donc, les gènes de prédisposition devraient disparaître peu à peu du pool génique). Mais le problème n'est qu'apparent. On sait en effet depuis longtemps que certains gènes ont un effet pléiotropique, c'est-à-dire qu'ils interviennent simultanément dans la genèse de plusieurs traits. Il suffit qu'un de ces traits soit adaptatif pour que le gène se transmette malgré le caractère non adaptatif des autres traits qu'il code. Par exemple, le gène récessif qui provoque l'anémie falciforme (maladie grave du sang) protège par ailleurs de la malaria, raison pour laquelle un Africain sur dix en est porteur. L'identification future des gènes de l'homosexualité permettra certainement d'identifier leur pléiotropie et sa fonction adaptative. »

Il se pourrait donc – ce n’est qu’une hypothèse, mais ne la négligeons pas – que l’homosexualité s’avère parfaitement justifiée, d’un strict point de vue évolutif, donc génétique et même mémétique, le phénotype étant sans doute déterminant dans l’orientation sexuelle de l’individu.

Voici ce qu’on peut lire dans le second article de la Mutaliste (la liste de diffusion des Mutants), consacré aux divergences intellectuelles entre les deux sexes :

« On sait que les hommes et les femmes obtiennent sensiblement les mêmes scores aux tests de QI, qui mesure l’intelligence ou capacité cognitive générale. Il existe toutefois des différences entre les deux sexes. Ainsi, l’écart-type des femmes est plus resserré que celui des hommes : cela signifie que l’on trouve moins de femmes aux deux extrémités de la courbe statistique de distribution de l’intelligence (moins de femmes en moyenne chez les très faibles et très hauts QI). Au sein des tests de QI, les deux sexes n’ont pas non plus les mêmes performances. Ainsi, les femmes dépassent les hommes dans les tests de capacité verbale, alors que l’inverse est vrai pour les tests faisant appel aux capacités visuospatiales (rotation de figure dans l’espace).

Le Dr Richard Haier (Université du Nouveau Mexique) a voulu vérifier si le cerveau des hommes et des femmes procède de la même façon face à un test d’intelligence. Pour cela, ils ont cartographié le cerveau à l’aide de deux techniques de pointe, l’imagerie par résonance magnétique et la morphométrie à base voxel. Les résultats sont très intéressants. Les hommes utilisent leur matière grise 6,5 fois plus que les femmes, les femmes leur matière blanche 10 fois plus que les hommes. La matière grise désigne les centres de traitement de l’information, la matière blanche les connexions entre ces centres. En d’autres termes, l’intelligence féminine est mieux distribuée que l’intelligence masculine : plutôt que faire travailler “à fond” un module cognitif, les femmes en font travailler plusieurs qui traitent simultanément les informations. Selon les chercheurs, cela pourrait expliquer pourquoi les hommes sont meilleurs en tâches analytiques appelant un traitement local (mathématiques par exemple), les femmes en tâches synthétiques requérant un traitement global (langue par exemple).

Le Dr Richard Haier (Université du Nouveau Mexique) a voulu vérifier si le cerveau des hommes et des femmes procède de la même façon face à un test d’intelligence. Pour cela, ils ont cartographié le cerveau à l’aide de deux techniques de pointe, l’imagerie par résonance magnétique et la morphométrie à base voxel. Les résultats sont très intéressants. Les hommes utilisent leur matière grise 6,5 fois plus que les femmes, les femmes leur matière blanche 10 fois plus que les hommes. La matière grise désigne les centres de traitement de l’information, la matière blanche les connexions entre ces centres. En d’autres termes, l’intelligence féminine est mieux distribuée que l’intelligence masculine : plutôt que faire travailler “à fond” un module cognitif, les femmes en font travailler plusieurs qui traitent simultanément les informations. Selon les chercheurs, cela pourrait expliquer pourquoi les hommes sont meilleurs en tâches analytiques appelant un traitement local (mathématiques par exemple), les femmes en tâches synthétiques requérant un traitement global (langue par exemple). Matière blanche et matière grise ne sont pas les seules différences entre les sexes. La localisation du traitement de l’information n’est pas non plus la même. Chez les femmes, 84 % de la matière grise et 86 % de la matière blanche utilisés sont situés dans les lobes frontaux, alors que ces taux chutent à 45 % et 0 % respectivement chez les hommes. Cette découverte intéresse les médecines, et pas seulement les psychométriciens. On sait en effet que les troubles liés aux lobes frontaux (comme certaines démences séniles) ont des effets cognitifs plus prononcés chez les femmes que chez les hommes. A l’avenir, des tests de détection plus ciblés pourront être mis en place, ainsi que des protocoles thérapeutiques mieux adaptés aux pratiques cognitives de chaque sexe. »

Matière blanche et matière grise ne sont pas les seules différences entre les sexes. La localisation du traitement de l’information n’est pas non plus la même. Chez les femmes, 84 % de la matière grise et 86 % de la matière blanche utilisés sont situés dans les lobes frontaux, alors que ces taux chutent à 45 % et 0 % respectivement chez les hommes. Cette découverte intéresse les médecines, et pas seulement les psychométriciens. On sait en effet que les troubles liés aux lobes frontaux (comme certaines démences séniles) ont des effets cognitifs plus prononcés chez les femmes que chez les hommes. A l’avenir, des tests de détection plus ciblés pourront être mis en place, ainsi que des protocoles thérapeutiques mieux adaptés aux pratiques cognitives de chaque sexe. »Stupéfiant, n’est-ce pas ? Ainsi, la dialectique complexe, parfois jugée réactionnaire, voire franchement sexiste, que Raymond Abellio avait tissée entre sexualité et intelligence masculines et féminines pourrait bien être légitimée par la science ! Il nous faut cependant considérer l'hypothèse avec prudence, ces observations pouvant n’être en réalité que les conséquences biologiques de facteurs environnementaux – culturels ou autres – et non leurs causes. Abellio aurait même été le premier à le concéder. Je ne résiste pas, pour conclure et pour appuyer ce que je viens d’écrire, au plaisir de citer l’écrivain lui-même, dialoguant avec Marie-Thérèse de Brosses dans un passionnant livre d’entretiens (éditions Belfond, 1966, p. 141) :

« M.-T. B. – […] Mais alors, la femme et la médecine ne sont pas tout à fait d’accord, parce que les facultés du cerveau vont se ralentissant.

R. A. – Qui dit cela ? Non, les facultés du cerveau ne vont pas se ralentissant, en tout cas pas chez l’homme ! Pas chez l’homme de connaissance !

M.-T. B. – Voyez simplement le problème de la mémoire !

R. A. – Attention, la mémoire de quoi ? Justement c’est un problème que la médecine ne comprend pas, parce qu’elle ne le dialectise pas ! La médecine traite ce genre de problèmes de façon mécanique, pas dialectique. Elle parle de rendement de la mémoire, mais à quoi mesure-t-elle ce rendement ? Au souvenir d’un tas de petits faits sans importance, à l’érudition « pure » ? Mais l’érudition pure, du point de vue de la connaissance, n’a aucun intérêt. La vraie mémoire n’est pas du tout celle des mots, ou des incidents sans importance, mais la capacité de mettre en structure, de réduire et d’intégrer les mots et les anciens incidents… »

Je dois le réaffirmer clairement : je ne défends pas ici la notion de Progrès en tant que somme cumulative et inéluctablement positive de tous les progrès tel que l’a défini Bacon avec sa théorie du prométhéisme moderne (l’augmentation des savoirs augmente notre pouvoir sur la nature), celle qui fut perpétuée par Diderot, Turgot, Condorcet, et même Rousseau, jusqu’au violent mouvement anti-moderniste apparu au dix-neuvième siècle. Pas plus que je ne défends l’idée d’une Science et d’une Technique souveraines. L’idée en revanche d’un progrès mélioratif, processus sans sujet et dépourvu de telos, ne présuppose plus aucune finalité de perfection ni même de perfectibilité (dont la réalisation effective n’est d’ailleurs que pure conjecture) mais seulement l’idée d’évolution, de dépassement d’un état ponctuel, d’amélioration des conditions de vie – ce qui ne nous exempte pas, j’en conviens volontiers, d’encadrer la recherche d’une éthique rigoureuse, comme le préconisent entre autres Peter Sloterdijk et Pierre-André Taguieff. Ce dernier, que l’on ne saurait accuser de scientisme, écrit ceci : « Les mésusages politico-militaires du savoir scientifique ne constituent pas un argument contre la science. La liberté de la recherche scientifique est inséparable de la liberté de pensée : elles doivent être défendues, préservées et imaginativement illustrées l’une avec l’autre. L’héritage de la curiosité intellectuelle, héritage précieux, fait partie de l’humanité de l’homme. Il constitue l’un des biens communs de l’humanité qu’il importe de défendre. »

Je dois le réaffirmer clairement : je ne défends pas ici la notion de Progrès en tant que somme cumulative et inéluctablement positive de tous les progrès tel que l’a défini Bacon avec sa théorie du prométhéisme moderne (l’augmentation des savoirs augmente notre pouvoir sur la nature), celle qui fut perpétuée par Diderot, Turgot, Condorcet, et même Rousseau, jusqu’au violent mouvement anti-moderniste apparu au dix-neuvième siècle. Pas plus que je ne défends l’idée d’une Science et d’une Technique souveraines. L’idée en revanche d’un progrès mélioratif, processus sans sujet et dépourvu de telos, ne présuppose plus aucune finalité de perfection ni même de perfectibilité (dont la réalisation effective n’est d’ailleurs que pure conjecture) mais seulement l’idée d’évolution, de dépassement d’un état ponctuel, d’amélioration des conditions de vie – ce qui ne nous exempte pas, j’en conviens volontiers, d’encadrer la recherche d’une éthique rigoureuse, comme le préconisent entre autres Peter Sloterdijk et Pierre-André Taguieff. Ce dernier, que l’on ne saurait accuser de scientisme, écrit ceci : « Les mésusages politico-militaires du savoir scientifique ne constituent pas un argument contre la science. La liberté de la recherche scientifique est inséparable de la liberté de pensée : elles doivent être défendues, préservées et imaginativement illustrées l’une avec l’autre. L’héritage de la curiosité intellectuelle, héritage précieux, fait partie de l’humanité de l’homme. Il constitue l’un des biens communs de l’humanité qu’il importe de défendre. »  L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans

L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans  Selon Jean-Claude Guillebaud, « L’homme n’est pas un état, mais un projet. Sa « nature » est en mouvement permanent, tendue vers un but, transformée sans cesse par son « intérêt ultime (ultimate concern).» »

Selon Jean-Claude Guillebaud, « L’homme n’est pas un état, mais un projet. Sa « nature » est en mouvement permanent, tendue vers un but, transformée sans cesse par son « intérêt ultime (ultimate concern).» »  Si l’humanité était investie d’une mission, celle-ci ne pourrait être rien d’autre que la recherche de la Vérité, la quête de l’ordre sous-jacent de l’univers. Comprenez-moi bien : non une vérité revendiquée par quelque église entremetteuse mais bien LA VERITE ou plutôt, si pour une raison qui m’échappe ce mot pourtant essentiel vous indispose : la CONNAISSANCE ; à mon sens cependant, l’unique inspiratrice de cette mission n’est autre que l’humanité – oui, l’humanité elle-même, non pas un dieu hypothétique dont les fruits de notre quête de Vérité nous prouveront peut-être l’existence. Portons plutôt notre regard plus loin, plus haut que sur nos triviales contingences animales. L’heure est au désengagement, à la contemplation visionnaire des secrets de notre monde – à commencer par les découvertes de la biologie, de la physique quantique et de l’astrophysique, sciences qui pourraient bien nous permettre, un jour, d’approcher cette impossible Vérité, je veux parler, bien sûr, de celle des origines de l’Univers et, partant, des nôtres. Songez donc que l’homme est sur le point – soyez sûrs que ce n’est qu’une question de temps – de déchiffrer la structure et la mécanique de son génome, c’est-à-dire de ce qui en fait une espèce à part entière, différente des autres ; songez aussi qu’il perce peu à peu les secrets de l’infiniment petit, identifiant les particules et les lois qui en font quelque chose plutôt que rien ; songez encore qu’il peut aujourd’hui, grâce au génie d’un Newton, d’un Einstein, d’un Hawkins, observer les corps célestes, les étudier et même y envoyer ses propres artefacts. J’ai peine à croire que d’aucuns puissent ne pas ressentir cette crainte primitive, cet effroi et cet exaltation quasi mystiques à l’écoute de ces

Si l’humanité était investie d’une mission, celle-ci ne pourrait être rien d’autre que la recherche de la Vérité, la quête de l’ordre sous-jacent de l’univers. Comprenez-moi bien : non une vérité revendiquée par quelque église entremetteuse mais bien LA VERITE ou plutôt, si pour une raison qui m’échappe ce mot pourtant essentiel vous indispose : la CONNAISSANCE ; à mon sens cependant, l’unique inspiratrice de cette mission n’est autre que l’humanité – oui, l’humanité elle-même, non pas un dieu hypothétique dont les fruits de notre quête de Vérité nous prouveront peut-être l’existence. Portons plutôt notre regard plus loin, plus haut que sur nos triviales contingences animales. L’heure est au désengagement, à la contemplation visionnaire des secrets de notre monde – à commencer par les découvertes de la biologie, de la physique quantique et de l’astrophysique, sciences qui pourraient bien nous permettre, un jour, d’approcher cette impossible Vérité, je veux parler, bien sûr, de celle des origines de l’Univers et, partant, des nôtres. Songez donc que l’homme est sur le point – soyez sûrs que ce n’est qu’une question de temps – de déchiffrer la structure et la mécanique de son génome, c’est-à-dire de ce qui en fait une espèce à part entière, différente des autres ; songez aussi qu’il perce peu à peu les secrets de l’infiniment petit, identifiant les particules et les lois qui en font quelque chose plutôt que rien ; songez encore qu’il peut aujourd’hui, grâce au génie d’un Newton, d’un Einstein, d’un Hawkins, observer les corps célestes, les étudier et même y envoyer ses propres artefacts. J’ai peine à croire que d’aucuns puissent ne pas ressentir cette crainte primitive, cet effroi et cet exaltation quasi mystiques à l’écoute de ces