« Tous ces effets que tu peux tirer de la répétition (d’une image, d’un son). »

Robert Bresson, Notes sur le cinématographe.

Ce thème du double – qui a toujours pour objet l’ambivalence de l’âme, la coprésence antagonique du bien et du mal dans l’esprit humain, et qui n’est jamais dans Ténèbres que l’expression de la nature « onirique » et cathartique du film – ne sous-tend pas seulement les relations entre personnages : il contamine jusqu’à la matière filmique même. Dans Ténèbres comme chez Hitchcock, même les victimes – jamais complètement innocentes – ne sont pas exemptes de perversions, inévitable conséquence du projet du cinéaste – éclairer les ténèbres personnelles du spectateur subsumées dans son inconscient, identifier et, en quelque sorte, « scotomiser » notre « doppelganger » : il ne s’agit pas tant de révéler ce qui reste tapis dans nos ténèbres, que de procéder à une certaine forme d’abréaction. Nous verrons que Ténèbres n’est ainsi rien moins qu’un film-miroir dont la toile spéculaire réfléchit l’image difforme de notre inconscient – la projection est aussi introjection – grâce au travail de ce que Jean-Baptiste Thoret a pertinemment nommé les « images-secret » (« […] l’image même d’un hors-champ qui ne se situe pas dans les parages du champ mais logé quelque part dans sa profondeur » [11] ) et « images latentes » (« Dans les films d’Argento, le tremblement du plan est le signe d’une inquiétante étrangeté esthétique, c’est-à-dire d’une relance infinie de l’image par ses fantômes » [12] ).

Pour établir cet environnement éminemment ambigu, Argento se sert de divers procédés narratifs déjà employés dans ses gialli précédents – notamment dans Profondo rosso – : il montre l’évolution d’un unique personnage (d’abord apparemment sain puis, sous l’effet d’éléments déclencheurs, déséquilibré), tout en répartissant en divers personnages des traits qui auraient cependant pu être rassemblés en un seul (comme Alfred Hitchcock l’a fait, par exemple, dans La Mort aux trousses / North by Northwest [Etats-Unis, 1959], en divisant le traditionnel « méchant » en trois hommes distincts [13] ) : dans Ténèbres, nous l’avons vu, il s’agit de Jane et Bullmer, deux faces d’un même archétype – le cas d’Eva/Roberto est particulièrement intéressant, parce qu’elle/il est la somme incarnée des deux autres (comme si dans La Mort aux trousses le « méchant » divisé en trois par Hitchcock existait en même temps sous sa forme unique). Le montage atteste lui aussi de cette contamination générale. Au début du film Peter Neal, que l’on ne soupçonne pas encore, se rend à l’aéroport à New York. Un banal plan de coupe, purement illustratif – et apparemment inutile –, montre l’appareil en vol. Peter Neal, suppose-t-on, est à l’intérieur. Or quinze minutes avant la fin, l’écrivain (devenu entre temps meurtrier, bien que nous ne le sachions pas encore) est censé prendre à nouveau l’avion (par mesure de protection) à la demande de l’inspecteur Giermani : nous le voyons effectivement s’apprêter à quitter l’hôtel accompagné de Gianni ainsi que de sa secrétaire (qui doit le conduire à l’aéroport) ; suit logiquement, par montage « cut » faussement elliptique, un plan d’avion en vol, en tous points similaire à celui évoqué plus haut (à ce détail près que l'appareil, à l’image, se déplace cette fois de la droite vers la gauche, en phase ascendante – ce qui renforce puissamment l’illusion d’un voyage retour) ; seulement cette fois Peter Neal n’est pas à bord : il est encore à Rome où il va éliminer Gianni, Jane et quelques autres ; la similarité entre les deux plans de coupe égare le spectateur et ménage l’effet de surprise à venir (la révélation de la culpabilité de Peter Neal) [14] avec une remarquable économie de moyens. La bande son est également mise à contribution : rappelez-vous la répétition, déjà évoquée, d’un thème employé uniquement à l’occasion des scènes de « poursuite », ou encore les paroles attribuées par mauvaise interprétation des sens à Cristiano Berti alors qu’elles étaient en fait prononcées par Peter Neal.

Ces répétitions – n’oublions pas la « ritournelle » des flash-back, dont la réitération altérée rend compte des dérèglements mentaux du tueur – participent pleinement à la représentation esthétique des troubles psychopathologiques de Peter Neal – véritable « auteur » diégétique qui par ses actes ne cherche qu’à reproduire une situation originelle (ou fantasmatique). L’écrivain, orchestre de la fiction dont nous sommes les voyeurs, est littéralement « hanté » par son imaginaire pervers – le film est alors contaminé par la toute-puissance de cette résurgence du trauma : un grand nombre de plans, de scènes ou, comme nous l’avons vu, de personnages (ainsi Bullmer et Jane, double réincarnation d’Eva) trouvent un écho (plus ou moins déformé) à un moment ou à un autre : Peter Neal puis Giermani citent la même phrase de Sherlock Holmes (re-citation en forme de sentence – elle proclame la défaite de l’inspecteur face à son double) – ; on retrouve le feu du prologue et du générique (où se consumait le livre de Neal) chez Cristiano Berti quelques instants avant sa mort (cette fois, ce sont les preuves de ses méfaits) ; Jane McKerrow, par deux fois, sort prudemment et non sans fébrilité d’un refuge improvisé (une cabine téléphonique à l’aéroport de New York, puis une pièce contiguë au bureau de Bullmer), toujours pour se dérober au regard de Peter Neal et dissimuler sa liaison avec l’agent de ce dernier ; des plans très ressemblants montrent les escarpins rouges – dont il sera question plus loin – aux pieds d’Eva et, plus tard, à ceux de Jane, scellant ainsi le destin de la seconde ; le meurtre de Gianni dans l’habitacle de sa voiture, devant la résidence de Cristiano Berti, renvoie quant à lui à deux autres scènes : la première a déjà été évoquée (la fausse menace qui plane sur Anne), la seconde bien sûr, est la visite de Gianni au même endroit en compagnie de l’écrivain (c’est donc dans le même véhicule que le stagiaire est assassiné) ; quelques secondes plus tôt, Gianni se remémore les dernières paroles de Berti (« je les ai toutes tuées ! »), découverte corroborée visuellement par la répétition de la scène revécue ; chez Tina, dans le vestibule, un double miroir annonce le double meurtre de délicieuse manière : l’amante de Tina, alertée par des bruits suspects, descend l’escalier et aperçoit, dédoublée par les miroirs, le visage ensanglanté et inanimé de sa partenaire…

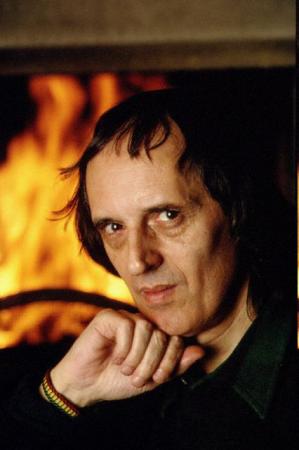

Peter Neal / Dario Argento

Impossible de clore le sujet sans nous pencher brièvement sur la personne du réalisateur, car une question s’impose, pressante et malveillante : Peter Neal serait-il un double de Dario Argento, son « doppelganger » ? Le parallèle a de quoi troubler en effet. L’idée de Ténèbres serait née d’un fait réel – c’est du moins ce que prétend le cinéaste : Maitland McDonagh, dans Broken mirrors / Broken minds, émet en effet quelques réserves quant à la véracité de cette anecdote qui pourrait bien être seulement inspirée du sketch « Il telefono » qui ouvre (dans la version française) Les Trois visages de la peur / I tre volti della paura de Mario Bava [Italie/France] – dont Argento aurait été victime lors de l’écriture de son film précédent, Inferno : un fan inconnu l’aurait harcelé au téléphone, proférant menaces et invectives réactionnaires. En vérité le réalisateur nie tout lien de parenté entre Peter Neal et lui-même ; il concède simplement : « C’est bien moi qui avec Tony Franciosa retourne à Rome après toutes mes expériences américaines [15] . Et, comme le héros, j’avais retrouvé des amis changés qui parlent de choses qui ne me concernent pas, qui ne me concernent plus. » [16] . Mais un certain nombre d’éléments forcent la comparaison : Peter Neal est en effet américain, or Argento revient des Etats-Unis pour Ténèbres ; comme lui il est menacé au téléphone ; Neal écrit des thrillers populaires, des gialli en somme, Argento met en scène leurs équivalents cinématographiques ; Daria Nicolodi, alors épouse du cinéaste, joue le personnage d’Anne, secrétaire intime de Peter Neal et, selon Argento lui-même, l’entourage du héros ressemble beaucoup au sien. Les actes horribles que commet l’écrivain ne peuvent évidemment que pousser le cinéaste à tempérer la comparaison… Il semble néanmoins qu’il ait craint que sa création ne lui échappât – peur aussi, peut-être, d’être incapable de sublimer perpétuellement ses propres névroses (on sait qu’Argento s’inspire pour son travail de ses rêves, angoisses et fantasmes).

Ténèbres serait alors une troublante mise en abyme du processus de création. Le film est en effet dominé par une obsession – la scène si prégnante des flash-back –, trauma à partir duquel Peter Neal a conçu son œuvre – Tenebrae-le livre en particulier. Argento autopsie le processus sous nos yeux, comme pour mieux nous avouer combien ses obsessions, peut-être jugées « perverses » par les bien-pensants, participent de la création artistique – le fait que les titres du roman de Peter Neal et du film de Dario Argento soient identiques ne doit rien au hasard ; dans la boutique où Elsa Manni, la première victime (de Cristiano Berti) dans le film, chaparde un exemplaire du livre, on peut en lire la promotion : « Tenebrae, le meilleur giallo de l’année, et même de la décennie ! » Cette touche d’autodérision renforce le parallèle et donne en même temps une précieuse indication sur la nature de l’implication du réalisateur : Ténèbres poursuit logiquement la réflexion amorcée dans ses films précédents sur le statut de l’art et la création artistique – Ténèbres-le film présente en définitive une vision très ironique – voire cynique – du rôle de l’artiste, qui tient principalement au grotesque décalage entre la volonté cathartique du film d’une part, et la violence destructrice que l’art exerce dans le film d’autre part. C’est ainsi un roman, le thriller de Neal, qui déclenche les évènements, provoquant plus ou moins directement la mort d’une dizaine de personnages ; à la fin du film une sculpture moderne – encore une œuvre d’art – empale Peter Neal comme un entomologiste épingle un insecte. L’art, chez Argento, est souvent dangereux : l’école de danse de Suspiria est en réalité le repaire d’une sorcière hideuse et séculaire, l’opéra MacBeth de Verdi, réputé maudit, est le théâtre d’événements indicibles dans Opera tandis que Harvey Keitel tue un félin dans le seul but d’obtenir des clichés fantastiques dans « Le Chat Noir ». [17] De même les tableaux du Syndrome de Stendhal (Le Caravage, Bruegel…) impressionnent tellement l’héroïne campée par Asia Argento – la fille du réalisateur – qu’elle est victime de malaises qu’exploite un psychopathe. Dans Le Fantôme de l’Opéra, conformément au roman de Gaston Leroux, le lieu de l’action – l’Opéra Garnier – abrite un monstre cruel et mélomane. Et dans Le Sang des innocents, une ballerine est décapitée au cours d’une représentation du Lac des cygnes sur la scène du Teatro Carignano… Chez Argento l’art est rien moins que mortifère mais ses propres oeuvres se veulent cérémonies d’exorcisme : d’aucun pourraient dénoncer cette apparente contradiction, la qualifier de cynique ; or c’est justement parce qu’il entend, par l’intermédiaire de son art, éclairer aux yeux du spectateur les ténèbres de l’âme, parce qu’il entend lui montrer que l’art a aussi cette fonction sociale de catharsis, qu’il met en scène un art destructeur – Ténèbres est aussi un auto-exorcisme, une auto-analyse. Pour nous soulager de nos perversions, Dario Argento s’est condamné à filmer la mort et à tuer ses personnages – chaque fois que dans un de ses films, une œuvre tue, elle devient la métaphore de son acte de cinéaste de l’horreur. Refermons cet aparté consacré à la parenté entre Argento et Peter Neal, en nous attardant un instant, à nouveau, sur le cas Cristiano Berti. Car si ce dernier est bien, selon notre hypothèse, l’émanation directe de l’inconscient de l’écrivain, il n’est alors pas sans lien avec Argento lui-même. Force est de constater, au demeurant, que l’œuvre reste très ambiguë dans son rapport au thriller – et donc, par extension, au film d’horreur – : il n’est pas interdit de supposer qu’Argento soit indigné par la profusion d’images violentes – en particulier à la télévision – disposées sans discernement, autrement dit, « gratuites » : en créant le personnage de Cristiano Berti – et en imputant cette paternité à Peter Neal –, le cinéaste aurait procédé à un autre exorcisme, celui de ses démons réactionnaires – autrement dit : sa peur de voir son œuvre justifier, dans un Réel qu’il ne contrôlerait plus, quelque crime barbare…

[11] J.-B. Thoret, Dario Argento, magicien de la peur (éd. des Cahiers du cinéma, « Auteurs », 2002) p. 92.

[12] Op. cit., p. 102.

[13] Lire à ce propos le livre d’entretiens Hitchcock/Truffaut (Ramsey Poche Cinéma, 1983) p. 87.

[14] Ces deux plans revêtent d’autres significations, plus psychanalytiques, que nous étudierons plus tard.

[15] Inferno se déroulait à New York, et Dario Argento a participé activement à la production de Zombie / Dawn of the dead (George Romero, 1978, Etats-Unis), dont il assura notamment le montage de la version exploitée en Europe.

[16] Starfix n° 5, juin 1983

[17] Le dispensable Deux Yeux Maléfiques / Two Evil Eyes [Dario Argento & George Romero, Etats-Unis, 1989] comprend deux sketches adaptés de nouvelles d’Edgar Allan Poe : « Le Chat Noir » / « The Black Cat » réalisé par D. Argento et « L’Etrange cas de M. Valdemar » / « The Facts in the case of M. Valdemar » dirigé par G. Romero.