« Je vais partir ; j’aurai un fils, mon fils était mort ; quelqu’un le mange. »

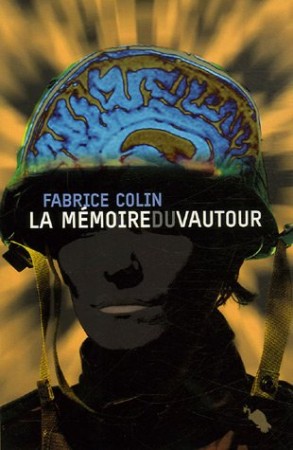

Le vautour de La Mémoire du vautour.

La Mémoire du vautour est composé de cinq récits, correspondant à cinq narrateurs (Bill / Sarah / Reeltoy / Narathan / Io-Tancrède), tous rédigés à la première personne du singulier, suivis d’un épilogue venant achever – à la troisième personne – le récit de Bill. Avant toute considération d’ordre herméneutique, voici, par souci de clarté – le but n’est pas de vous éviter la lecture du livre ! –, un résumé non exhaustif, mais relativement complet, de ce que nous nommerons, faute de mieux, l’intrigue d’un roman dont le sens ne réside manifestement pas moins, comme nous le verrons, dans le récit manifeste, que dans les forces sous-jacentes qui le traversent de part en part.

Premier chapitre : Bill.

William Tyron, ex-musicien du groupe Informers et rescapé d’un terrible accident de Porsche au Golden Gate Bridge, vit de petits boulots à Sausalito, dans la banlieue nord de San Francisco. C’est dans sa salle de bain, dont les dimensions, inexplicablement, augmentent de jour en jour, que Bill passe le plus clair de son temps. Il reçoit un appel téléphonique de la société D_Member qui l’embauche immédiatement : pour mille dollars par semaine, Bill doit « observer » une femme de Sausalito et fournir un rapport hebdomadaire à D_Member, par mail. La femme en question, Sarah Daniel Greaves, aurait subi un « rééquilibrage mémoriel » après un grave traumatisme.

Bill fait alors la connaissance de Sarah, vétérante militaire de la guerre du Golfe et de Somalie, atteinte d’une leucémie myéloblastique, et qui souffre bel et bien d’un « trou noir », qui couvre la période du 16 septembre au 4 octobre 1997. Son traumatisme : le crash d’un Boeing à Buah Nabar, en Indonésie, le 26 septembre1997. Bill et Sarah ont une liaison.

Sarah disparaît. Bill se retranche alors dans son étrange salle de bain et se coupe du réel. Par ailleurs il poursuit ses recherches : le crash aérien de Buah Nabar aurait été provoqué par les services secrets américains. Suharto devenu gênant, la CIA incendie les forêts indonésiennes et reçoit l’ordre de provoquer un crash « en piratant le système de radioguidage de l’aéroport de Medan ».

Deuxième chapitre : Sarah

Sarah Daniel Greaves est à Medan, en Indonésie, en compagnie d’un certain Jack Williamson. Elle se dit impliquée dans le crash, qui a eu lieu la veille.

23 septembre 1997. Sarah est avec Marcus Altenheimer, qu’elle a fréquenté pendant un an. Elle est en Indonésie sur sa demande, sans qu’elle sache pourquoi. Marcus lui explique la situation. Sarah, choisie parce qu’elle connaît bien la région, est chargée d’entrer en contact avec Purnadi, ancien médecin de l’armée, et de le convaincre de trouver un montage financier pour certaines opérations.

24 septembre 1997. Sarah refuse la mission. Le soir du même jour, Marcus lui laisse un message lui demandant de se rendre à Medan dès le lendemain. Elle devra au moins faire semblant, pour tromper les supérieurs de Marcus qui le surveillent.

26 septembre. Sarah s’introduit dans la chambre de Marcus pendant son absence, et subtilise une mallette, avant de se rendre à l’aéroport. Dans l’avion, elle ouvre la mallette, et découvre que la CIA a programmé le crash de son avion... Alerté, l’équipage ne la prend pas au sérieux. Sarah s’enferme alors dans un container. L’avion s’écrase. Elle est la seule survivante. Un vautour l’observe. Sarah est finalement trouvée par trois hommes, et conduite dans le village de Buah Nabar. Elle se fait appeler Helen Clermont. Trois hommes de la Croix Rouge lui donnent un anxiolytique et se chargent de la ramener à Medan. Quand une milice armée arrête leur véhicule, Sarah comprend que les trois hommes travaillent en fait pour la CIA. Ils lui révèlent leur projet : lui faire subir une exérèse mémorielle. Sarah s’enfuit.

Nous sommes de nouveau avec Sarah et Jack Williamson. Sarah se met à rédiger une liste de crashs aériens pas encore advenus…

Sarah a dix-neuf ans. Elle part à Bangkok, puis, avec Simon et Ian-le-tigre, à Goa dans une communauté hippie qui ne tarde pas à se déliter. Sarah y rencontre Nigel, zoologiste américain, et Patrick, ami français de Nigel. Ils partent tous trois à Jakarta rejoindre Regina, qui s’occupe « d’un programme de réinsertion d’orangs-outans en milieu naturel » près du village de Bukit Lawang à Sumatra. Sarah tombe enceinte de Patrick. Nigel le prend mal et rentre à Sacramento. Sarah rencontre Harry, chauffeur militariste du Kansas, et fait la connaissance de Socrate, un orang-outan qui connaît une centaine de mots en langage des signes.

Patrick se drogue sans arrêt. Sarah veut appeler son enfant Narathan. Harry lui présente son fils, Jack. Jack Williamson. Socrate fait deux signes à Sarah. « La mort ». « Je ne sais pas » (ou « je ne connais pas »). Socrate meurt, mais auparavant, il « parle » de Sarah à Monika (la collègue de Regina). Il lui a dit, par signes : « le cycle, l’histoire ». Le soir même, Sarah accouche de Narathan. Patrick regagne l’occident au bout de deux semaines, lui arrachant Narathan.

Nous sommes de nouveau en 1997. 29 septembre. Sarah est avec Jack. Jack la trahit. Les services secrets arrivent chez Jack, pour emmener Sarah et lui faire subir l’exérèse mémorielle.

Troisième chapitre : Reeltoy

Le chapitre Reeltoy est lui-même divisé en cinq parties, toutes narrées à la première personne.

Ø Nous suivons d’abord le vautour qu’a rencontré Sarah après le crash. Sa compagne meurt empoisonnée. Dans une grotte, un humain lui parle, et lui ordonne de s’envoler. Il se retrouve sur les lieux du crash. Il dévore un bébé, aperçoit « la femme vivante », la suit un moment puis, quand arrivent d’autres humains, il s’enfuit. Il est blessé par une femelle pour un morceau de carcasse. Sa blessure attire un tigre, qui l’attaque.

Ø Le tigre prend le relais. Tueur qui n’a d’autre but que de tuer pour manger – et « délivrer [ses] proies du fardeau de la vie ». Mais abattu par un homme armé, il s’enfuit et tombe sur autre homme, apeuré, qui l’achève.

Ø Cet homme, c’est Setyo, un pirate indonésien complètement shooté à l’herbe. Il a participé à un acte de piratage maritime. Mais tous ses compagnons se sont fait massacrer – lui a réussi à s’enfuir. Il est non loin de Medan. Il a vu les vautours, et a entendu parler du crash. Il rencontre le tigre, le tue, et le mange. En mangeant la chair du tigre, Setyo croit devenir le tigre, devenir la mort. À Medan, il est pris par d’autres pirates, se bat et tombe à l’eau. Il finit tué par un requin.

Ø Le requin, se décrit comme pur instinct, ne connaît pas la peur, et cite le Phédon. La mort est son domaine.

Ø Un pirate assiste à la prise du requin. Lui et ses compagnons détiennent deux femmes hollandaises, une mère et sa fille. La mère est violée, puis abattue. L’homme mange la cervelle du requin, puis aide la fille à s’enfuir.

Quatrième chapitre : Narathan.

Narathan est avec Reeltoy, qui a terminé son récit. Ce dernier prétend avoir reconnu Sarah en Narathan. Narathan est né en février 1979 et travaille comme journaliste dans un magazine de jeux vidéo. Il habite à Paris, dans le vingtième arrondissement, et voit régulièrement un psychologue.

Pour Narathan, il y a trois niveaux d’implication dans le jeu : « joueur, personnage, intelligence artificielle » Lui occuperait une position à part : « celle de l’observateur, du type qui regarde de haut ». Mais il découvre une cinquième posture : « le concepteur qui maîtrise tous les codes, celui qui éteint la lumière si ça lui chante et fait disparaître le ghost in the shell. »

Narathan part à Hampi pour rejoindre Maxime, un DJ tribal. Il y rencontre Nel, une hollandaise, avec qui il part en Thaïlande. Il achète un DVD, Nók ráeng, mais quand il essaie de le visionner, la télé explose. Narathan est sous l’influence de psychotropes. Il visite Nel à l’hôpital, mais la poignarde « accidentellement » au scalpel. Nel s’enfuit, Narathan s’esquive et se retrouve à la morgue, où il rencontre un autre ( ?) Reeltoy, qui le remet sur pied.

À Patang, dans une boîte de nuit (le Tiger), Reeltoy et Narathan évoquent les trois mots prononcés par Sarah à l’adresse du vautour.

Le lendemain, le tsunami s’abat sur l’Indonésie. Narathan, sur qui déferle la vague, sort son appareil numérique et s’apprête à immortaliser l’événement.

Cinquième chapitre : Io-Tancrède.

Io-Tancrède Violas est artiste, et professeur de philosophie grecque dans une école d’art à San Francisco. Il est schizophrène, et n’hésite pas à coucher avec ses étudiantes. Ses auteurs préférés : Epicure, Epictète, Platon (ainsi qu’Eschyle et Archiloque). Il a conçu une installation plastique autour du tsunami, soi-disant hébergée au SFMoma Center : des hommes-projecteurs en résine sont immergés régulièrement dans une solution colorée, et projettent des films de vacances, baptêmes, mariages, etc. L’installation s’avère n’être que virtuelle.

Io-tancrède reçoit des appels étranges, d’une entité qu’il appelle « IL », ou « LUI » : « Invoque-moi », lui dit la voix, « fais-moi apparaître pour de bon ». Il reçoit aussi des mails de Narathan, qui s’intéresse à son travail. À ses élèves, il envoie des textes envoyés par N. dont ils doivent s’inspirer pour réaliser leurs créations pour une exposition exceptionnelle financée par un mystérieux commanditaire. Pour Io-Tancrède il existe cinq catégories d’artistes : l’avion furtif, le manipulateur, le locataire, l’intelligence et, enfin, le raconteur. Chacun des projets devra illustrer l’une de ces cinq catégories – Io-Tancrède se réserve le raconteur.

Il reçoit un mail, sans doute envoyé par LUI, qui reprend, sous forme absconse, des éléments de la biographie de Bill Tyron.

L’exposition est enfin inaugurée :

Projet 1 : Maquette d’une ville stylisée, et sons du bombardement de Dresde, et Lucky de Radiohead en bande sonore. Texte de N. fragmenté sur la maquette.

Projet 2 : Un mur de vingt-cinq écrans TV avec une main en gros plan (une qui joue aux dés, une autre qui masturbe un sexe d’homme, une qui fait des signes du langage des sourds-muets, etc. Une TV à part grésille. Quand on touche un rayon lumineux, cinq écrans coupent la vidéo de la main et diffusent des fragments du texte de N.

Projet 3 : Cinq personnages cagoulés, du nain au géant, chargés de ne pas dire un mot, tendent aux visiteurs des cartes de visite noires et vierges de toute inscription. Parfois, l’un d’eux disparaît, dans un nuage de fumée. On trouve alors des signes de sa présence, jusqu’à sa réapparition. Chaque personnage porte un attaché-case avec des pages du troisième texte de N, distribuées aléatoirement aux visiteurs.

Projet 4 : Collage à la Rauschenberg de cinq mètres sur cinq incluant des pages de N, des notices nécrologiques, des CV refusés, des lettres renvoyées, des photos de cimetières, des clichés de catastrophes naturelles, etc. Toutes les cinq minutes, de la peinture est projetée sur la toile, et des étudiants recollent d’autres éléments par-dessus la peinture. « Les visiteurs sont invités à revêtir eux aussi des blouses blanches (étiquette portant la mention « l’art se fige dans nos veines ») et à prêter main-forte aux « sauveteurs ».

Projet 5 : Une vieille femme assise sur une chaise au centre d’un cercle tracé à la craie. Elle lit à voix basse un livre aux pages vierges. Les visiteurs doivent poser des questions à l’oracle et consigner les réponses dans un autre livre vierge. La vieille est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Io-Tancrède, dans un coin, noircit un troisième livre de ses propres observations.

Io-Tancrède reçoit un nouveau mail de LUI, avec d’autres éléments de la vie du personnage Tyron : « La. Voiture. Explose. Ggate : RIP. »

IL l’appelle. Quand Io-Tancrède raccroche, ses étudiants sont ébahis : il semble qu’il ait réussi, sans le savoir, une « disparition stroboscopique ». Selon Io-Tancrède, IL vivrait dans un monde stable ; contrairement à lui. Narathan l’appelle à son tour. Il veut lui parler de réincarnation, mais Io-Tancrède raccroche. L’oracle se penche vers Io-Tancrède : « Vous n’êtes pas là, dit-elle. Ceci n’est pas en train d’arriver. »

Io-Tancrède LE voit. Et devient invisible aux yeux des autres visiteurs. IL lui dit d’aller à la Transamerica Pyramid , au vingt-cinquième étage. IL lui donne un nom, un numéro de téléphone. Io-Tancrède disparaît, et se rend sur place. Là-bas, il téléphone à Tyron et lui dit : « C’est terminé. »

(Épilogue)

Nous retrouvons Bill Tyron. La salle de bain semble se perdre à l’infini. Il en ressort. Les rues sont vides. Il passe devant une statue de femme en glace de dix mètres de haut, en train d’être sculptée. Une petite fille lui fait signe. Il croit la reconnaître. Elle lui montre le ciel, et Bill réalise qu’il n’a jamais vécu ici. La ville est gagnée par le blanc, un blanc qui « s’avance partout », qui « mange les images et dévore le mouvement. […] Il n’y a plus rien après ça. ».

Puis l’accident est décrit. Porche 911 Carrera noire. « Sa tête a heurté le pare-brise et il est mort sur le coup ». Le 22 août 2002.

Enfin, Bill s’enfonce dans le grand blanc.

Dans notre troisième partie – mise en ligne dès demain –, où nous entrerons (enfin !) dans le vif du sujet, nous nous intéresserons à l’impensable de la mort et à son évitement par l’auteur – car il ne s’agit que de cela en définitive, ainsi que Fabrice Colin le rappelait lui-même lors de notre entretien de juin 2006 :

« Le roman comme forme idéale de spiritualité ? Je reprends cette belle phrase de Slothorp, à propos de Thomas Pynchon : “Il m'arrive même parfois de ne souhaiter plus qu’être un personnage de ses romans. Ce serait une belle façon de disparaître.” Voilà le cœur de ma thématique. Quelles vies en-dehors de la vie ? Ne pas mourir, qu’est-ce que c’est ? J’ai récemment assisté aux funérailles d’un proche. Le samedi, il allait faire son tiercé. Le jeudi suivant, on versait ses cendres dans un petit trou de terre. Terminé. La question : quand je serai mort, aurai-je plus ou moins existé qu’Anna Karénine ? On peut finir par se trouver à force de se perdre. C’est ce que racontent mes trois romans : ils brouillent les cartes, tirent le tapis sous le pied du lecteur, élaborent des stratégies de contournement. La mort est une montagne, inattaquable de face ; un roman est souvent la solution d’un problème par lui et à lui seul posé. »

À suivre.

La Mémoire du vautour – 1 – Introduction

La Mémoire du vautour – 3 – La mort impensable

La Mémoire du vautour – 4 – JE est un autre

La Mémoire du vautour – 5 – L'expérience intérieure

À lire aussi :

Entretien avec Fabrice Colin (juin 2006)