« […]

And my ending is despair,

Unless I be relieved by prayer,

Which pierces so that it assaults

Mercy itself and frees all faults.

As you from crimes would pardon'd be,

Let your indulgence set me free. »

William Shakespeare, The Tempest.

« Y a-t-il un dieu ?

Regarde-nous à Elisnear. Regarde les fous errant sous le couvert des arbres, implorant d’imaginaires secours. Dans les asiles, grandes villes d’où s’élèvent les fumées noires, observe donc les déments se débattant sous leurs douches glacées. T’attendais-tu à cela ? Les coprophages, les schizophrènes, les aliénés, tel homme s’arrachant les yeux, tel autre parlant une langue qu’il n’a jamais apprise, les vois-tu comme je les vois ? Dis-moi encore une fois que la vie est conscience. »

Fabrice Colin, Or not to be.

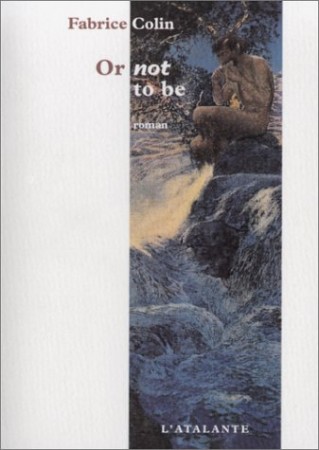

Sur le site « Mauvais Genres » puis ici même, je m’étais déjà longuement exprimé sur les labyrinthes mentaux de Sayonara Baby, paru en 2004. Avant de m’attaquer au dernier roman de Fabrice Colin aux éditions de L’Atalante, Kathleen[1], j’aimerais en guise de préambule revenir sur son obscur chef d’œuvre clair-obscur, lyrique et pastoral, Or not to be, oublié de la critique généraliste, jugé trop hermétique par la critique spécialisée[2], hélas aussi confidentiel qu’indispensable, dont la trame fantastique tissée autour du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare et d’inquiétants rites païens m’évoque ces livres imaginaires commentés par Borges dans ses Jardins aux sentiers qui bifurquent. A lire Bibliothèque de l’Entre-Mondes (guide de lecture, les transfictions), l’essai de Francis Berthelot récemment paru en Folio SF, nous sommes plusieurs – mais pas encore suffisamment nombreux – à considérer Or not to be en dépit de ses excès comme l’une des pièces essentielles de la littérature française contemporaine. « Le plus remarquable dans Or not to be, écrit Francis Berthelot, reste la fluidité de son écriture, qui lui permet d’allier complexité et profondeur en un récit constamment limpide, où même les zones d’ombre demeurent lumineuses. Dans ce paradoxe se joue la question fondamentale du lien entre l’amour, la mort et l’art : une question qui constitue le sujet même de ce fascinant ouvrage »[3] Fluidité donc, mais aussi polymorphisme : Fabrice Colin, au Verbe animé par un souffle hors du commun et faisant feu de tout bois, n’hésite pas à enchâsser dans sa sarabande vers, épîtres et pièces de théâtre, tirés de l’œuvre de Shakespeare ou créés pour les besoins du roman ; son texte multiplie les audaces formelles, avec une exubérance jamais complaisante, comme ce rêve du « chapitre vingt et un » au début du livre – la partie « Révélations » est chapitrée à rebours –, cut-up burroughsien parfaitement maîtrisé, comme cette page entièrement noire, cette « ombre portée par la révélation » (pp. 21-22) de William Shakespeare en 1592, ou comme, encore, ces antiques bacchanales des vergers d’Arcadie – réminiscence ou fantasme –.relatée à la manière d’un scénario de film muet, légendes en lettres gothiques à l’appui (pp. 289-296)…

Vitus Amleth de Saint-Ange, jeune anglais hanté par William Shakespeare, est frappé d’« amnésie volontaire » – ne subsistent que des images, des sensations, qu’aucune structure logique ne semble étayer. Depuis cette excursion près des grands lacs en compagnie de sa mère et de Samuel, l’amant de cette dernière, sa vie est un abîme qu’illumine seulement le feu éternel du poète. Quels étranges événements ont pu ainsi précipiter le garçon dans la folie ? Et d’où lui viennent ces souvenirs qui semblent appartenir à Shakespeare lui-même, celui des « années sombres » ? Interné à Elisnear Manor à l’époque de la psychanalyse balbutiante après une tentative de suicide et dans un état de mutisme « effarant » (selon son dossier), Vitus est analysé par le jungien Thomas Jenkins. De ces séances, il sort « horriblement déprimé, aux limites du désespoir » (p. 57). Au décès de sa mère Mary, dont Jenkins était l’amant, il quitte Elisnear à la recherche de son propre passé. « Je m’enfonce dans les ténèbres » (p. 71), écrit-il à l’instant de sa sortie. Ses souvenirs épars – ou ceux, réels ou inventés, de Shakespeare – le mènent irrésistiblement au village de Fayrwood qu’aucune carte ne mentionne, en lisière de la forêt mythique d’Arcadie. C’est en ces lieux que jadis, lorsqu’il n’était âgé que de sept ans, sa vie bascula irrémédiablement en compagnie du mystérieux Baron Henry Hudson. C’est en ces lieux, au cœur de cette forêt des anciens dieux, que cela prit possession de lui, en une nuit magique digne des plus belles pages des Mythagos de Robert Holdstock. Au milieu des vestiges d’un temple romain, guidé par d’effrayants présages (une lumière divine tombant des frondaisons, un squelette aux orbites béantes), Vitus rencontra le Grand Pan, qui l’appela William… C’est au lendemain de ces étranges événements que Vitus découvrit pour la première fois, encore jeune enfant – et déjà victime d’un grave complexe d’Œdipe –, le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare – et que son obsession prit corps. Revenu à Fayrwood, Vitus adulte, redevenu Amleth, rencontre la belle Maryan Beauclerck qui s’offre à lui, troublante synthèse de la mère et de l’amante. Dans les couloirs du château de la famille Beauclerck, l’histoire quoique plus fantasmagorique que jamais paraît se répéter, la vérité se révéler. Qui est donc vraiment Thelma, frère de Maryan et double anagrammatique d’Amleth ? Qui est ce Queequeg gardien de cimetière, échappé de Moby Dick ? Et Hermia, du Songe d’une nuit d’été ? Ces événements étranges nous sont contés au cours d’une pièce, La Tragédie fantôme, drame en cinq actes composé par Amleth au sortir de terrifiants rituels païens.

En ouvrant son inextricable roman sur une projection de Vertigo d’Alfred Hitchcock, Colin situe d’emblée son récit sous le sceau de la dualité, de l’obsession et de la schizophrénie. A mesure que Vitus Amleth (Hamlet) tente de reconstituer le puzzle de sa mémoire scotomisée, nous essayons nous lecteurs de démêler le vrai du faux, de distinguer le souvenir du fantasme, avant de comprendre qu’il n’y a en définitive ni vrai ni faux, ni rêve ni réalité, mais seulement une œuvre littéraire, une fiction qui s’assume comme telle, qu’elle soit le fait du personnage Amleth/William, ou celui de l’auteur, Fabrice Colin. Selon le point de vue adopté, Or not to be est soit un roman fantastique qui n’a rien à envier aux classiques du genre – Vitus est effectivement possédé par l’âme immortelle de Shakespeare –, soit une description certes onirique mais surtout métaphorique d’un cas clinique – Vitus est schizophrène : rigoureusement incapable de différencier le monde extérieur de son univers intérieur, il s’invente un passé, une personnalité, une histoire, seulement possédé par Shakespeare comme paradigme. La conclusion du roman, dévolue comme le prologue (tous deux qualifiés d’« échos »[4]) au docteur Jenkins, va d’ailleurs en ce sens puisqu’elle invoque l’inconscient collectif comme élément déterminant. Fabrice Colin en vérité annonçait la couleur dès les premières pages ; il écrivait que la schizophrénie est « […] la plus émouvante et la plus impénétrable de toutes les maladies mentales » (p. 13).

Le problème fondamental de Vitus Amleth de Saint-Ange est qu’il se conçoit lui-même comme objet fictionnel ; l’artiste et le fou sont ici les deux faces d’une même pièce – dont l’autre extraordinaire illustration, pour en rester aux écrivains de science-fiction et de fantasy, est à mon sens Camp de concentration, le chef d’œuvre de Thomas Disch. Le titre Or not to be (littéralement : Ou ne pas être) est lui-même signifiant : en abandonnant le To be (Être) initial, en mettant l’accent sur ce non-être, sur cette existence d’ombre sans sujet, Colin prépare déjà l’incertitude ontologique du récit ; il convie son lecteur à assister à une Tempête sous un crâne, à la création d’une vie, et au final, qu’on me pardonne ce lieu commun, à un livre en train de s’écrire[5]. « Différences imperceptibles, au fond, entre un fantôme et un souvenir. L’un comme l’autre n’appartiennent qu’à vous » (p. 112).

Par ailleurs l’auteur adjoint habilement à cet aspect fantastique une trame psychanalytique plus traditionnelle : Vitus développe en effet un complexe d’Œdipe prononcé, sans doute lié à un traumatisme sexuel – l’inceste en particulier, plane sur le roman sans jamais ôter son masque. Colin ne cède cependant jamais aux sirènes de la psychanalyse facile : l’explication du mystère ne sera jamais révélée et le lecteur ne dispose, pour recomposer le tableau – repensons à cette esquisse de sous-bois inachevée de Constable, dans le cabinet du docteur Jenkins –, que d’indices poétiquement déformés par les barrières de l’inconscient de Vitus. Cet incroyable passage dans la forêt de Fayrwood – au nom évocateur –, où Pan, dieu des bergers d’Arcadie, prince de la fécondité, se frotte à un arbre en une posture obscène devant l’enfant Vitus/William hébété, avant d'être secoué des spasmes de l'ensemencement – scène identifiée comme éminemment traumatisante, déterminante dans l’évolution de sa psychose –, n’est-elle pas aussi la représentation symbolique et allégorique d’une agression pédophile ? Les bacchanales du maître du château ne sont-elles pas aussi la distorsion d’un autre souvenir, en même temps que la confusion schizophrénique de Vitus ? La schizophrénie chez Colin se veut l’aboutissement de l’Art comme transcendance, ouverture vers un ailleurs – vers un autre – qui exige un lourd tribut : la folie. Il se dégage ainsi du livre une profonde tristesse – à rapprocher du Spider de Patrick McGrath (qu’il surpasse) et de son adaptation par David Cronenberg – et une incurable mélancolie nées de la féconde rencontre du drame psychanalytique, des tragédies shakespeariennes et du fantastique borgésien. Le mal de Vitus Amleth de Saint-Ange, c’est-à-dire son génie, se révèle en même temps que Le Songe d’une nuit d’été dans la forêt magique d’Arcadie, Fayrwood, où jaillit toujours intacte, par le vigoureux bas-ventre du Grand Pan, la sève immortelle d’une nature matricielle, primordiale, nourricière – écho merveilleux d’un éden et de mystères immémoriaux tels que ceux magnifiquement dépeints par J.R.R. Tolkien et Robert Holdstock –, que rythment avec douceur et violence les irrépressibles élans, joués au syrinx, d’Eros et de Thanatos.

Voilà ce que peut la littérature et que réussit pleinement Fabrice Colin avec Or not to be, comme autrefois Philippe Curval dans sa Forteresse de coton – transcender son univers de référence, entraîner le lecteur hors des couloirs trop arpentés de la routine romanesque, le confronter au désordre de l'imaginaire, le perdre dans des labyrinthes insoupçonnés ; rompre avec les règles sclérosées du récit et de la psychologie pour faire de la littérature non simplement un efficace antidépresseur, mais bien un feu vif, insaisissable, transfictionnel, créateur et non imitateur.

« If we shadows have offended,

Think but this, and all is mended,

That you have but slumber'd here

While these visions did appear. »

William Shakespear, Midsummer Night’s Dream.

Fabrice Colin, Or not to be, L'Atalante, 2002, 364 pages.

Commentaires

prendre la défense de colin contre vents et marées est une preuve de votre grande intelligence mais, parmi ces voix que vous citez (même si je pense que houellebecq et dantec n'ont rien à y faire) il y en a d'autres qui mériteraient votre attention, je pense notamment à david calvo, un proche de colin justement, avec qui il a écrit le délirant atomic bomb - et dont le acide organique paru l'année dernière me parait exemplaire de cette vision schizophrénique de la réalité - mais cet auteur est beaucoup plus discrets il me semble. je repense à la vague des années 80 - que devient emmaneul jouanne ? il se passe des choses dans notre pays et très peu les voient en face, alors avant qu'on ne se prenne le mur, gueulez plus fort !

Hélas Marianne, le temps me manque pour tout lire et, à plus forte raison, pour écrire sur tout...

David Calvo n'est sans doute pas plus "discret" que Colin : simplement, le premier adopte une posture radicale - refus de toute compromission - quand le second, peut-être plus lucide, a compris que pour s'offrir un "Or not to be", il devait en contrepartie se plier aux lois de l'édition, et honorer diverses commandes (ce qui lui ouvre inévitablement plus de portes). Lisez, ou relisez leur dernière collaboration, "Sunk" (aux Moutons électriques) : vous n'aurez guère de mal à discerner, de chapitre en chapitre, ces deux conceptions différentes de la littérature. Tantôt le récit, sous la plume de Calvo, s'enfonce dans le délire sanguin, sans souci de cohérence, tantôt le même récit est ramené à plus de raison, à plus de calme apparent, sous la plume de Colin. Désinvolture et fulgurances d'un côté, méticuleuse construction de l'autre. Le résultat n'est pas toujours réussi, mais cette lutte entre les deux auteurs / les deux personnages ne manque pas de piquant.

Mais portez votre regard hors du tout petit monde de la SF et de la fantasy, et vous constaterez que Fabrice Colin, comme son compère, est presque inconnu du public comme de la critique. Vous pouvez être certaine que la plupart des lecteurs de mon blog n'avaient jamais entendu prononcer son nom avant que je lui consacre quelques articles... Le jour où Colin sera en lice pour le Goncourt, nous en reparlerons...

Enfin, que Houellebecq et Dantec soient plus médiatisés n'en fait pas de mauvais écrivains, ni même des auteurs de peu d'importance... Eux ont la chance, désormais, de pouvoir écrire en toute liberté - et d'en vivre. Pourquoi croyez-vous donc que j'ai dépensé, avec d'autres, autant de temps à écrire autour de Cosmos Incorporated (sans parler de La Possibilité d'une île, article encore retardé pour cause d'agenda trop rempli) ? Ne tombez pas, je vous en prie, dans l'émission gratuite et expéditive d'opinion. Vous avez le droit de ne pas partager mon intérêt pour les oeuvres de Dantec et de Houellebecq, mais que vaut un avis lâché en passant, face à des articles dans lesquels j'ai suffisamment montré, je crois, quelles étaient les faiblesses de Cosmos Incorporated, mais surtout quels en étaient les formidables enjeux.

Il se passe des choses dans notre pays, en effet, mais vous-même, les voyez-vous ?... A lire votre intervention, je n'en suis pas certain. Je n'obéirai pas à votre injonction. Hurlez, vous, si ça vous chante. Mais ne faites pas semblant de ne pas voir que le travail abattu pour Fin de partie peut sans doute plus que les vaines trémulations qui agitent la Toile.

Colin n'est pas totalement un inconnu. Moi qui ne lis jamais de SF (ne tapez pas trop fort), j'avais lu Dreamericana il y a un peu plus deux ans. J'en garde le souvenir d'un début formidable et puis... J'ai laissé tomber dans la deuxième partie qui m'a semblé interminable et sans intérêt (aïe).

Cher Slothorp, en effet, c'est incompréhensible, Dreamericana se délite à mi-parcours. J'eus moi aussi l'impression, à sa lecture, que Fabrice n'avait pas été jusqu'au bout de son idée. Deadline trop rapprochée ? Perte d'inspiration ? Toujours est-il que Sayonara Baby, son roman suivant, était d'une autre trempe. Un peu hermétique sans doute, mais passionnant de bout en bout, comme Or not to be.

Par ailleurs, vous avez le droit de ne pas lire de science-fiction... La seule chose que je ne supporte pas, c'est le rejet a priori d'un genre considéré comme sous-littérature (pour l'université : "paralittérature"), ce qui n'est visiblement pas votre cas.