« L'invasion. Il sent, il voit l'armée japonaise se lever comme une vague, prête à l'assaut final, il voit les dieux et les fantômes, les morts, les assoiffés, les garçons solaires, torse nu, bariolés, décidés à se fondre dans la sainte et oublieuse Amérique, à s'introduire en elle, ignorant ses plaintes, ignorant sa force et ce qui arrivera ensuite. Il sait qu'ils vont venir : une attaque sans commune mesure avec celles qui l'ont précédée. La dernière de toutes. »

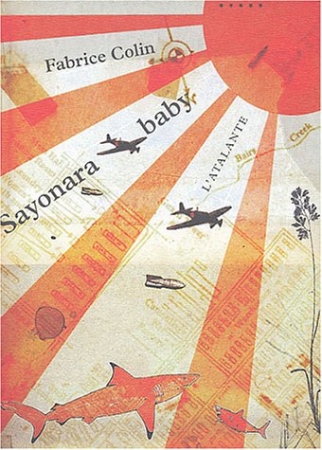

F. Colin, Sayonara baby.

Je ne sais pas qui c’est

Comme au théâtre, trois coups annoncent le roman. D’abord, une citation ésotérique de Giacometti (« Et puis ? Et puis ? Tout sombre, tout vit, tout bouge, tout revient, rien n’est passé, rien n’arrivera, le tournant… » ; l’annonce de la première partie ensuite, intitulée « interzone », tribut évident à William S. Burroughs ; et enfin, en guise de troisième et dernier coup, ces mots : « je ne sais pas qui c’est », jetés sur le papier comme par mégarde, sans majuscule, sans ponctuation, sans explication, qui donnent l’impression d’être chuchotés d’une voix blanche, écho lointain de L’année dernière à Marienbad, ou crachotés par un interphone, comme le célèbre « Dick Laurent is dead » de Lost Highway. La bande originale de ce film – l’histoire déstructurée d’un personnage projeté du jour au lendemain dans une autre réalité, un autre corps, une autre personnalité – est explicitement citée avec des extraits des paroles d’Apple of Sodom de Marilyn Manson, musicien qui a fait de l’ambiguïté son fonds de commerce – d’autres références à Lost Highway parsèment le roman, comme cette « Image d’une limousine sans conducteur lancée à toute allure vers les montagnes, pas de frein, pas de volant, seulement la vitesse » [1], qui n’est pas sans rappeler une séquence du film particulièrement marquante. Sayonara baby évoque à plusieurs titres le cinéma de David Lynch : dans ces films ou livres-puzzles, le sens ne surgit qu’une fois les pièces assemblées – encore que même achevé, le roman conserve une grande part de mystère. « Pas de souvenirs, des éclats de mémoire » [2] : le roman, en cela assez proche par sa démarche de certains artistes contemporains – Kandinsky par exemple, ou bien les surréalistes, au premier rang desquels Ernst et Dali –, articule des éclats de mémoire dont on ne saurait décider s’ils sont fantasmes ou réalité, et qu’on serait bien en peine de ré-agencer de manière logique. Le Verbe halluciné de Fabrice Colin entrelace différentes strates de réalités dont aucune ne peut prétendre au titre de réalité objective – et pour cause : comme nous le verrons plus loin, la fiction, chez Colin, se revendique énergiquement comme telle… Dès lors le problème n’est plus de rétablir une hypothétique hiérarchie entre ces niveaux de réalités – puisque tous sont fictifs – mais de trouver un sens à leur entrelacement ; en d’autres termes, la clé est ici davantage plastique que sémantique. Avant même les premières lignes, nous sommes donc avertis : Sayonara baby n’est pas un roman comme les autres. Il arbore d’emblée ses influences avouées – le surréalisme, Burroughs, Lynch – et son thème manifeste – la quête identitaire.

« je ne sais pas qui c’est »… Qui s’interroge ainsi ? Nous verrons qu’il ne s’agit pas seulement du héros, amnésique et schizophrène, version pop et borgésienne du Vitus Saint-Ange de Or not to be (dont je reparlerai peut-être un jour) : l’écriture elle-même, la fiction, se prennent en effet pour objet, s’intéressant surtout à leurs rapports avec leur culture de référence et leurs figures tutélaires ; à travers elles, c’est le rêve d’Amérique de Fabrice Colin qui nous est donné à voir.

le temps désarticulé

L’auteur ancre son récit dans un univers fabulateur déjà filtré par la fiction, autrement dit ne vous attendez pas à une peinture réaliste de l’Amérique d’aujourd’hui ou d’hier, ou à la radiographie d’une période historique donnée. Colin ne cherche pas tant à capter une quelconque réalité « objective », dont il sait qu’elle n’existe pas en tant que telle – ou du moins, qu’elle ne peut pas être réduite à quelques millions de caractères par le truchement de son cerveau humain et de son logiciel de traitement de texte –, qu’à nous restituer un corpus mutant et non fini de mythes, d’images et de figures dont la fonction essentielle, paradoxalement, est de révéler une autre réalité, subjective, hallucinée, protéiforme et surtout immanente – l’Amérique, cette entité abstraite et autophage. C’est en toute logique que l’auteur, très conscient de son art, s’éloigne de toute tentation naturaliste. S’il ne conçoit ses récits que comme des songes entièrement maîtrisés, c’est qu’il sait tirer parti de leur géométrie variable. Fabrice Colin, en digne héritier de Dick et de Borges, dessine ainsi la carte à « n » dimensions de ce territoire imaginaire, géographie fantasmatique de ses concrétions mentales, née de sa vision personnelle des Etats-Unis – et, dans une moindre mesure, du Japon. Le titre, Sayonara baby, paraît dès lors très approprié : il reprend une réplique culte de Terminator (« Hasta la vista, baby ») qui, dans sa version espagnole, est devenue pour des raisons évidentes d’impact lexical : « Sayonara, baby ». A l’image de ce choc – presque un contresens – Fabrice Colin s’est plu à échafauder une histoire complexe, vaguement uchronique, opposant Japon et Etats-Unis de même que Dreamericana, son roman précédent, opposait Gardiens et Voyageurs, c’est-à-dire d’une façon occulte et surréaliste [3].

Comme Le grand sommeil de Chandler [4], Sayonara baby présente de nombreuses zones d’ombres, et sa construction aux allures de casse-tête – à prendre ici au sens littéral, comme en témoignent ces bandages autour du crâne du samouraï – en fait une œuvre esthétique plutôt que narrative, où le sens est à chercher dans l’agencement, dans les combinaisons, non dans un contenu manifeste trop nébuleux. Sayonara baby imite en cela les structures du rêve telles que nous les imaginons depuis Freud. Jamais le rêve, qui tient une place centrale dans l’Œuvre de Colin, n’a pourtant été aussi décisif. Le caractère excessif, transgressif, des scènes de sexe, inhabituelles chez Colin – elles font ici songer à de mauvais romans de gare –, désigne ces dernières comme de purs fantasmes stéréotypés, comme des séquences que le personnage subit malgré lui, mû par une volonté supérieure. La littérature de Fabrice Colin ébranle les fondements de notre rassurante perception cognitive du monde. Comme d’autres avant lui, de Borges à Philip K. Dick, Colin subvertit nos systèmes de reconnaissance et d’intellection. Dans Sayonara baby, causalité et postulats réalistes n’ont plus cours. Autrement dit, pour entrer pleinement dans le roman, le lecteur doit se défaire de ses habitudes.

Le rêve est à entendre ici également selon son autre acception, c'est-à-dire comme fantasme proprement dit – on peut parler de l’American dream de Colin, de même qu’Ada ou l’ardeur était celui de Vladimir Nabokov. Colin ne cache pas que Ada était d’ailleurs (avec Feu pâle) l’ombre tutélaire de Dreamericana. Sayonara baby est pourtant, peut-être plus encore que Dreamericana, littéralement hanté par le chef d’œuvre de Nabokov, auquel il a emprunté amours incestueux, jeux linguistiques, temporalité chaotique et atmosphère éthérée. De Nabokov, Colin a également retenu cette idée selon laquelle le passé est un « emmagasinage de Temps » : qu’une bombe vienne à y tomber, et le Temps se retrouve explosé, désarticulé. Mais bien sûr, Colin n’est pas Nabokov. Son style, très éloigné de la prose élégante de l’auteur d’Ada, emprunte davantage au roman noir et à la littérature anglo-saxonne de la fin du 20ème siècle. Là encore, il ne s’agit ni d’une pose, ni d’opportunisme : cet héritage fait partie intégrante de Sayonara baby, jusque dans ses articulations les plus secrètes.

Onirisme, donc. Il s’en faut de beaucoup que Sayonara baby soit aussi radical que les expérimentations formelles du Festin nu de Burroughs ou de La Foire aux atrocités de Ballard. Pour autant, il n’en est pas moins conceptuel. Les tableaux surréalistes du roman, évoquant aussi bien les pulps et autres comics que les grands auteurs américains – et liés par la logique interne du rêve –, ne renseignent pas tant sur la résolution de l’énigme (« je ne sais pas qui c’est ») – que sur le projet souterrain du livre, la peinture abstraite d’une Amérique virtuelle [5] et suicidaire réduite dans les dernières pages à quelques mots clés : « Requins blancs. Femmes violées. Mines antipersonnel. », dérisoire géométrie d’un décor factice qui n’a plus d’envers – ou plus d’endroit, ce qui revient au même.

Aleph

La visée essentielle de la littérature de Fabrice Colin n’est en effet rien moins qu’ontologique. Cet architecte dément, véritable Escher littéraire, s’intéresse aux espaces intérieurs (innerspace), forcément tourmentés – les seuls qui soient vraiment, en vérité… –, plutôt qu’aux espaces extérieurs. Chaque œuvre, depuis Or not to be, investit le champ psychique d’un personnage, créant avec lui un univers propre, surréaliste. Mais tandis que Or not to be était hanté par William Shakespeare et Dreamericana par Stanley Kubrick, Sayonara baby ne présente aucune prise similaire à laquelle se raccrocher : nous l’avons vu, son objet d’élection est un fantasme aux contours multiples, cette culture américaine baroque, sans figure suffisamment charismatique pour se distinguer des autres – juste un théâtre et ses ombres, comme ce Manzanar War Relocation Center, installation artistique (authentique) qui fige dans l’espace et dans le temps le désastre de Pearl Harbour. Les « principes essentiels d’abandon de vie » du sous-titre équivalent en fait à une assimilation de la mort. Schizophrènes au dernier degré, incapables de réordonner leur mémoire déstructurée [6], les personnages sont des semi-morts, tel Johnny Depp dans Dead Man de Jim Jarmusch, captifs impuissants d’une représentation éclatée de la réalité (l’épilogue s’intitule m.o.r., cela ne s’invente pas !) : ils demeurent tributaires, en somme, de la plume mortifère d’un auteur facétieux. La longueur inhabituelle des tirets dans la seconde partie, judicieusement empruntée au Tristram Shandy de Laurence Sterne, n’est d’ailleurs pas sans évoquer le trait d’un électro-encéphalogramme plat – il était même logique que le livre se terminât sur l’un d’entre eux alors que le samouraï, dans ce qui n’est sans doute que l’hallucination onirique d’un attentat-suicide, finit par s’effacer de la fiction en un Seppuku rageur et dérisoire [7]. Les tirets en question, dont la fonction signifiante excède la simple ponctuance, sont la manifestation graphique de l’interzone, l’immixtion, dans la typographie même, de cette idée de mort et de disparition – une autre manière, en somme, de garder sa fiction à distance du réel. La réalité, pour Fabrice Colin, est une notion éminemment stochastique, il ne servirait à rien d’en trier les différentes strates, toutes étant considérées comme fictives. On peut alors considérer ce personnage conceptuel (selon la terminologie deleuzienne) qu’est le samouraï comme la métaphore des Etats-Unis ensevelis sous leur propre virtualité. La référence à Jean Baudrillard, que Colin cite dans la dernière partie, n’est pas innocente : on se souvient de son interprétation symbolique des attentats du 11 septembre 2001 [8], sans oublier ses articles réunis dans Simulacres et simulation [9] où Baudrillard s’interrogeait sur les rapports entre nihilisme, technologie et production (ou destruction) de sens. Or l’Amérique de Sayonara baby, nous l’avons vu, prend des allures de carton-pâte ; c’est un simulacre, un décor sans endroit, c’est-à-dire sans objet de référence. L’Amérique de Sayonara baby n’existe que sous forme fragmentaire, kaléidoscope de réminiscences cinématographiques, de personnages de fiction, d’événements historiques déformés par l’inconscient collectif. Colin suggère que sous le vernis se cache une autre couche de vernis, et ainsi de suite, ad vitam aeternam.

Vous l’avez compris, Sayonara baby est une formidable machine métafictionnelle. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner cette tirade du docteur Lazare, sorte de personnage à la Dr Benway (Le Festin nu) et qui se présente comme « écrivain repenti, assassin et chamane » : « Le travail du romancier […] consiste à fixer sur papier une matière toujours en mouvement. Certains donnent à cette matière le nom galvaudé de réalité. Une denrée rare par les temps qui courent, un truc à piéger sur pellicule, éventuellement, mais pas plus. » [10]. Kenso/Kenneth, notre samouraï anonyme, n’est qu’une virtualité née de quatre personnes – dont rien ne permet de vérifier l’existence diégétique réelle –, de deux viols et de deux réalités distincts. Un pur personnage de fiction dans un univers fictif qui ne peut en aucun cas prétendre au statut de réalité.

La métafiction s’appuie ici, comme souvent, sur un personnage schizophrène, dont la perte de prise sur le Réel est avant tout un formidable moteur de fiction que Colin utilise fréquemment. Or les Etats-Unis, riches en schizophrènes littéraires, constituent le terrain idéal pour la mise en abyme : Dick, Ballard, Palahniuk, Ellis et d’autres sont déjà passés par là : Fabrice Colin, suivant la logique interne de Sayonara baby, n’avait alors d’autre choix que d’assimiler leurs schizophrènes de fiction – je dis bien assimiler, non recycler… – : tous, de Patrick Bateman à Victor Ward, en passant par Tyler Durden et Bob Arctor [11], suivent le samouraï comme des ombres spectrales, tapis entre les lignes – peut-être sous forme de messages navajos… Si le héros de Sayonara baby est incapable de se stabiliser sous une identité ou une autre, c’est justement parce qu’il est multiple, indéfini. Chacune des trois parties du roman adopte un point de vue particulier : dans la première, nous suivons le samouraï à distance, le « il » est de rigueur ; la deuxième partie épouse son point de vue, le samouraï devient le narrateur ; la courte dernière partie renverse la situation et tutoie Anami – et le lecteur par la même occasion – comme si celui-ci était littéralement exclu du roman, éjecté de la fiction pour être projeté dans le Réel.

Les bandages du samouraï – qui rappellent de nombreux personnages : on pense aux momies, à L’homme invisible de Wells, ou encore aux Passagers de la nuit, le film noir de Delmer Daves (1947) – en font un homme sans visage, sans passé ; à moins qu’il ne soit l’homme aux mille visages, qui se superposent, s’annulent, se fondent les uns aux autres, comme un procédé cinématographique. Que l’on opte pour l’une ou l’autre hypothèse, le résultat est identique : n’est-ce pas précisément tout l’enjeu du roman, que de montrer combien l’Amérique est fondamentalement, structurellement, schizophrène ?

Les bandages du samouraï – qui rappellent de nombreux personnages : on pense aux momies, à L’homme invisible de Wells, ou encore aux Passagers de la nuit, le film noir de Delmer Daves (1947) – en font un homme sans visage, sans passé ; à moins qu’il ne soit l’homme aux mille visages, qui se superposent, s’annulent, se fondent les uns aux autres, comme un procédé cinématographique. Que l’on opte pour l’une ou l’autre hypothèse, le résultat est identique : n’est-ce pas précisément tout l’enjeu du roman, que de montrer combien l’Amérique est fondamentalement, structurellement, schizophrène ?bibliothèque de babel

Ce dédoublement de l’identité individuelle de son personnage rappelle les procédés borgésiens. Comme son illustre aîné, Fabrice Colin choisit délibérément d’abolir l’intégrité (inévitablement factice) de son personnage pour mieux en signifier le caractère irréductible, infiniment complexe. Cette démarche trahit une conception phénoménologique de l’univers et de ses mécanismes. En refusant de considérer l’individu comme une entité métaphysique ou au contraire comme un simple phénomène causal dénué de véritable libre-arbitre, Fabrice Colin prend acte de ce paradoxe fondamental exprimé jadis par Maurice Merleau-Ponty : « Le monde est déjà constitué, mais aussi jamais complètement constitué. Sous le premier rapport, nous sommes sollicités, sous le second, nous sommes ouverts à une infinité de possibles. Mais cette analyse est encore abstraite, car nous existons sous les deux rapports à la fois. Il n’y a donc jamais déterminisme et jamais choix absolu, jamais je ne suis chose et jamais conscience nue. […] Il y a, comme dit Husserl, un « champ de liberté » et une « liberté conditionnée », non qu’elle soit absolue dans les limites de ce champ et nulle au dehors, - comme le champ perceptif, celui-ci est sans limites linéaires, – mais parce que j’ai des possibilités prochaines et des possibilités lointaines. » [12]. C’est cette confusion inextricable du monde que reproduit Sayonara baby à son échelle quantique – pas même une virgule dans le grand Livre de l’univers.

L’écriture, cet acte de création quasi religieux – dans le sens où l’homme a créé Dieu, plutôt que l’inverse –, occupe naturellement une place centrale dans le roman. De mystérieux messages calligraphiés s’inscrivent à l’encre noire sur la peau d’Anami. Plus tard, d’autres signes, rédigés dans le même langage codé, apparaîtront comme par enchantement dans les pages d’un exemplaire du Hagakure, le livre secret des samouraïs. A travers ces prodiges – on pense encore à William S. Burroughs, pour qui « le langage est un virus » –, c’est bien sûr le Fabrice Colin démiurge qui intervient, comme pour aider Anami dans sa quête identitaire, comme pour lui souffler : tu es un personnage de fiction… Le samouraï ne se croit-il pas entravé par de mystérieux câbles invisibles ? Ces câbles, on peut le supposer, mènent tout droit à Fabrice Colin lui-même, marionnettiste de l’ombre, mais même l’auteur ignore la vérité, même le marionnettiste ne peut accéder à la véritable démiurgie ainsi que le suggérait Francis Berthelot dans La Ville au fond de l’œil – cela contredirait le sens de son travail puisque le démiurge défie l’infini et prétend en maîtriser tous les mécanismes. Ainsi Anami finit-il paradoxalement par se débarrasser de son « câblage » en lui donnant corps, en le ramenant à sa propre réalité fictive. Plus tard, nous apprendrons que le langage-virus contracté par le samouraï est une transcription occidentale du navajo, utilisée par l’armée américaine pour transmettre des messages inviolables. [13] Que Fabrice Colin croie au pouvoir créateur du langage au sein de sa fiction ne signifie pas qu’il l’assimile au monde lui-même, bien au contraire : c’est justement par cet évitement du réalisme mimétique qu’il réaffirme l’inintelligible toute puissance de l’univers. Ses fictions se reconnaissent comme telles, pourvoyeuses de (men)songes. C’est donc en admettant leur valeur d’artifice, en considérant comme Bernanos que le langage « est le miroir de l’être », que Fabrice Colin approche au plus près de ce monde réel qui dépasse de beaucoup l’entendement humain – Borges a d’ailleurs métaphorisé la question avec sa fameuse Bibliothèque de Babel, bibliothèque imaginaire constituée de toutes les combinaisons possibles des lettres de l’alphabet. L’humilité de la démarche est trop rare pour ne pas la saluer ; l’acharnement à citer ses influences, ses sources, ses références, dont Colin se rend coupable, participe aussi de cette idée selon laquelle l’écriture, y compris la sienne, recèle une généalogie dont une partie doit rester visible [14].

nova express

L’intrigue de Sayonara baby, pourtant foisonnante, pourrait presque se résumer à ces quelques traits déjà évoqués : « requins blancs. femmes violées. mines antipersonnel » où sont réunies histoire et culture américaines. Les requins sont une allusion directe aux soldats dévorés sous les yeux de leurs compagnons de guerre, dans le pacifique, et une référence implicite aux Dents de la mer de Steven Spielberg. Les femmes violées sont japonaises, vietnamiennes, américaines, elles sont le symbole des traumatismes causés par la guerre aux êtres humains. Les mines antipersonnel sont celui de la paranoïa américaine, la mort, la guerre matérialisées. La Guerre, justement, fait rage. Entre le Japon et les Etats-Unis. Quand ? Nous sommes en 1941, à la veille de Pearl Harbour. Ou alors en 1967, en pleine guerre du Vietnam. Anami, métis américano-japonais – mais en est-on bien sûr, a-t-on vérifié sous ses bandages ? – qui se prétend samouraï, est aux mains de l’armée Américaine en Californie, au pied de la Sierra Nevada. 1941 ou 1967, peu importe en définitive puisqu’il s’agit d’un monde uchronique : quand l’officier Füller dégaine son téléphone cellulaire pour communiquer avec ses supérieurs, le lecteur est aussi désorienté que le jeune samouraï. Impossible, dès lors, de ne pas penser à Philip K. Dick, en particulier à Ubik et au Maître du haut-château. Comme dans Ubik, la réalité conventionnelle est peu à peu subvertie, une époque se substituant à une autre – et les morts parlent. Et comme dans Le maître du haut-château, la Seconde Guerre Mondiale crée une faille dans l’appréhension du réel et de l’Histoire – dans le chef d’œuvre de Dick du reste, le territoire américain est effectivement devenu japonais (en un sens, Colin radicalise la réflexion dickienne : là se situe peut-être sa limite : en brouillant à outrance les perceptions de la réalité du personnage, Colin maintient le lecteur à distance… C’était d’ailleurs programmé, comme l’indique le sous-titre : c’est au roman lui-même que Colin applique ses « principes d’abandon de la vie ».

Anami, le samouraï, change fréquemment de patronyme au cours du récit, sans crier gare. Il se fait appeler tantôt Onishi, tantôt Umezu, ou encore Yoshigiro. Des noms de généraux japonais pendant le Seconde Guerre Mondiale. Des identités d’emprunt sans doute, mais pour quoi faire ? Est-il un espion, et à la solde de qui ? Le cobaye d’une expérience interdite ? Nous avons vu que c’est justement dans l’absence de réponse satisfaisante que réside la solution. Sur son écran de télévision, les programmes habituels laissent place à des images d’archive de soldats japonais de la Seconde Guerre – des hallucinations, vraisemblablement. Par ailleurs, son activité onirique inquiète beaucoup l’armée américaine, convaincue – mesures scientifiques à l’appui – que les raids japonais coïncident systématiquement avec ses crises. L’évocation d’un tel pouvoir – le samouraï pourrait altérer le réel par les rêves – rappelle évidemment L’autre côté du rêve d’Ursula Le Guin, Le rêveur illimité de James Ballard, ou encore Le dormeur s’éveillera-t-il, de Philippe Curval – parmi d’autres [15]. Anami, d'une certaine manière, évolue dans les Etats-Unis imaginaires de Fabrice Colin comme Jack Hamilton était balloté, dans L'Œil dans le ciel de Philip K. Dick (1957), dans le monde réel imaginé par ses compagnons accidentés du Bévatron.

Entre temps, le samouraï est devenu Kenso (ou Kenneth) Badway – littéralement : fausse route. L’impuissance du samouraï est donc inscrite, sinon sur son corps, du moins dans son nom. Il lui faudra donc en trouver un plus ouvert, salutaire : ce sera Kenso Awake (littéralement : « éveillé »). Avec cette nouvelle peau, le dormeur est enfin éveillé – mais voué à disparaître, car sa cohésion n’était assurée que par cet équilibre paradoxal dans le temps désarticulé du rêve. A l’instant où le samouraï est entré en interférence avec le monde réel – celui de l’auteur –, il est condamné à disparaître.

conte de la folie ordinaire

Dans cette deuxième partie – intitulée kamikaze, ce qui n’étonnera personne –, Colin s’attarde un peu plus sur cette Amérique profonde telle qu’il a pu l’imaginer à travers ses lectures ou certains films. Il y a ce père alcoolique qui n’est peut-être pas son vrai père ; cette sœur top-model dont il est amoureux et avec qui il entretient une relation incestueuse ; le base-ball ; les Cadillac ; la bière ; les groupuscules klanistes ; la guerre du Vietnam ; le racisme ordinaire. Il y a aussi ce fast-food, où travaille sa petite amie Stella ; et le patron du fast-food, McNamara (toute ressemblance avec un certain secrétaire de la Défense états-unienne pendant la Seconde Guerre Mondiale n’est pas fortuite). Peu à peu, cette image des Etats-Unis – celle-là même que nous projettent les films de Larry Clark (Ken Park) ou d’Harmony Korine (Gummo), celle-là encore que l’on a pu lire chez John Fante, Charles Bukowski ou William Faulkner – se délite à son tour, rattrapée par les obsessions hallucinées du samouraï. Le véritable Robert MacNamara était, si je ne m’abuse, l’inventeur du concept de « Fog of War » (brume de guerre). The Fog of War, c’est le flou qui entoure tout conflit armé – en d’autres termes, la guerre est inévitable puisqu’elle est trop complexe pour que les hommes puissent en discerner les tenants et les aboutissants. On trouve dans Sayonara baby un écho à cette théorie confuse dans les imprécations du clochard de Monterey [16], tirées de Johnny s’en va-t-en guerre de Dalton Trumbo. Pourtant, selon la logique du roman, il n’est pas interdit d’imaginer que c’est justement la paranoïa américaine à l’encontre des aliens, cette réaction ultraviolente au terrorisme, qui créent littéralement cette réalité de guerre. Le samouraï et les concrétions nées de son esprit seraient ainsi la métaphore du paradoxe étasunien. L’Amérique d’après 11 septembre, gangrenée par la peur et la haine de l’extérieur, empêtrée dans ses propres mythes (en tête, celui du bon père de famille qui défend les siens fusil au poing) ne sème-t-elle pas elle-même les racines du mal qui la ronge ? Colin, plutôt qu’en bombardier, préfère toutefois agir en sniper. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas dans Sayonara baby d’arguments de destruction massive à la Michael Moore. A nous de discerner, parmi les décombres qu’il nous donne à entrevoir, le véritable visage des Etats-Unis. A cet égard, la démarche de Fabrice Colin est à l’exact opposé de celle d’un Roland C. Wagner par exemple [17] : tandis que l’auteur de La Saison de la sorcière cherche à stigmatiser par la caricature les outrances et les contradictions de l’Amérique de George W. Bush, Colin la déconstruit au point de la rendre méconnaissable ; les conditions sont alors remplies pour tenter d’en dégager une vérité sous-jacente. La tâche n’est pas facile, j’en conviens. Alors que la plupart des écrivains (tous genres confondus) se contentent de réactualiser les mythes fondateurs de nos cultures occidentales, Fabrice Colin s’intéresse plutôt à leur éclatement et s’infiltre dans les brèches ouvertes dans l’inconscient collectif. Ici, ces mythes séculaires sont tombés en poussière, remplacés par un kaléidoscope d’archétypes souvent tirés de la contre-culture – ou de leur double, fantasmé par l’auteur – qui, relayé par un récit fragmenté, s’attaque en premier lieu à la représentation totalitaire et mensongère de la réalité. [18] Sayonara baby s’apparente ainsi clairement à la littérature paranoïaque américaine, du Festin nu à Glamorama. La forme, ici empruntée au roman populaire, aux surréalistes et à Burroughs, est évidemment indissociable de ce matériau évoqué plus haut, cette Amérique fantasmée, à la carte ébauchée avec la seule aide de la littérature, du cinéma et de la musique états-uniens. Elle devient alors un but en soi. Elle se « métafictionne ».

Arigato, mister Colin.

Fabrice Colin, Sayonara baby (L'Atalante, 2004).

[1]

p.197

[2] p.18

[3] Sayonara baby, c’est encore le titre de plusieurs chansons, dont l’une, celle du groupe Toy-Box, mérite quelque attention. Ses paroles (Sayonara baby / This could be the end / But I’m not worried baby / Cause we will meet again) résonnent en effet de manière troublante avec l’issue du récit…

[4] Chandler lui-même fut en effet incapable de renseigner Howard Hawks, qui travaillait alors sur l’adaptation du Grand sommeil au cinéma, sur l’identité de l’auteur de l’un des meurtres.

[5] L’écrivain Pierre Senges a même écrit un roman sur le sujet : dans La réfutation majeure (Verticales, 2004), l’existence du Nouveau Monde est littéralement mise en doute…

[6] Le samouraï rappelle par bien des aspects le Victor Ward de Glamorama (Bret Easton Ellis), mannequin shooté et schizophrène pour qui la déréalisation du réel prend la forme d’un film imaginaire dont il se croit la vedette.

[7] « Tu pratiques l’esthétique de la disparition », est-il écrit à propos du samouraï à la toute dernière page du roman.

[8] Interprétation que l’on pourrait résumer ainsi : les Etats-Unis, coupables d’hégémonie et d’acculturation violente, seraient les premiers responsables du terrorisme qui les frappe, et ce indépendamment de l’origine des terroristes. Selon Jean Baudrillard, l’Islam n’est que le représentant ponctuel d’une réaction générale à cette hégémonie. Symboliquement, les tours du World Trade Center auraient ainsi ployé sous leur propre « excès de réalité ».

[9] J. Baudrillard, Simulacres et simulation, éd. Galilée, 1981.

[10] p.38.

[11] Personnages, dans l’ordre, de American Psycho (B.E. Ellis), Glamorama (B.E. Ellis), Fight Club (Palahniuk) et Substance Mort (Philip K. Dick).

[12] M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception (Gallimard, Tel, 1976) pp. 517-518.

[13] Les rares élus qui parlent et écrivent couramment le navajo, comme moi, auront la joie de reconnaître la version codée de l’hymne des Marines…

[14] L’idée n’est pas nouvelle : pensez au cut-up de William Burroughs ou aux techniques de vampirisme littéraire de Lautréamont dans ses Chants de Maldoror.

[15] Sans oublier Peter Pan, Alice au pays des merveilles ou Le Magicien d’Oz.

[16] Monterey, dont Charles Bukowski écrivait, dans un poème de L’amour est un chien de l’enfer : « une grue ne peut s’offrir / un cul / ou / se pendre à Monterey / sur le coup de minuit » : visiblement, certains lieux sont voués à susciter rêveries et poésie…

[17] R. C. Wagner, La saison de la sorcière (J’ai lu « Millénaires », 2003).

[18] Où l’on ne peut qu’apprécier la clairvoyance d’Andy Warhol avec ses portrait en sérigraphie, et de Marcel Duchamp avec ses ready-made, qui avaient très tôt compris que l’ère de la (re)production industrielle préludait à une transformation radicale de la représentation.

Commentaires

Cher Transhumain, ces derniers temps, tes excellents textes (avec lesquels je ne suis presque jamais d'accord, ce qui n'est pas grave) deviennent de plus en plus mon pain quotidien.

A te lire ici ou dans... la Zone.

Je ne vois pas où Colin parle de l'Amérique de George Bush dans son livre. Vous dites qu'il la déconstruit au point de la rendre méconnaissable. Moi j'ai plutôt l'impression qu'il n'en parle pas du tout. C'est grave, docteur ?

Je ne parlais pas tant de cette Amérique de George Bush - que je ne cite d'ailleurs qu'au détour de cette phrase que vous avez relevée, ce qui en atténue certes la portée (Colin ne parle jamais explicitement de Bush et de ses séides) - que des Etats-Unis en tant qu'entité culturelle, économique, politique. Fabrice Colin nous en restitue une vision fragmentaire, "déconstruite" en effet, au travers d'une certaine culture populaire dominée par le sexe, la violence, la paranoïa.

Il me semble - mais ce n'est là que pure interprétation de ma part, je vous le concède - que cette vision fantasmatique des Etats-Unis n'est pas complètement neutre, c'est-à-dire qu'elle est soumise au feu du Réel. Permettez-moi de me citer :

"selon la logique du roman, il n’est pas interdit d’imaginer que c’est justement la paranoïa américaine à l’encontre des aliens, cette réaction ultraviolente au terrorisme, qui créent littéralement cette réalité de guerre. Le samouraï et les concrétions nées de son esprit seraient ainsi la métaphore du paradoxe étasunien. L’Amérique d’après 11 septembre, gangrenée par la peur et la haine de l’extérieur, empêtrée dans ses propres mythes (en tête, celui du bon père de famille qui défend les siens fusil au poing) ne sème-t-elle pas elle-même les racines du mal qui la ronge ? "

Sayonara baby n'est-il pas résumé ici, et ma mention au gouvernement Bush explicitée ? Une nation engluée dans ses propres mythes, incapable de rendre compte d'une Histoire, contrairement à l'Europe par exemple, sinon par l'entremise de ses héros de cinéma qui, pour vivre, a besoin de quêtes à mener, d'ennemis à combattre : elle les crée... Colin, par son roman, injecte un doute salutaire dans notre perception mensongère du Réel, il ne s'en tient pas à une stupide radiographie politisée : il le dissèque en poète.

En quête de sens.

Il ne s'agit pas d'un déficit d'imaginaire, comme par exemple dans Cette chère humanité de Philippe Curval, mais d'une grave confusion ontologique, car les Etats-Unis, qui tentent d'infléchir le Réel avec inflexibilité - arrogance, diraient certains -, ensevelissent le monde sous leur imagerie façon comics, Mel Gibson et CNN : l'Histoire et les histoires sont emmêlées au point que le samouraï est incapable de faire la part des choses.

Les Etats-Unis, tout simplement, n'existent pas. Dans le livre, j'entends.