1. Nymph()maniac de Lars von Trier

Joe, le personnage incarné par Charlotte Gainsbourg (mais aussi par Stacy Martin et Maja Arsovic) souffre (comme Justine/Kirsten dans Melancholia) de la double contrainte exercée par une société ultra-moralisante et hypocrite, ici incarnée par Seligman (Stellan Skarsgard en chaste vieux garçon) et par ses propres velléités de plaisir et de liberté. Ne nous y trompons pas : si Welcome to New York et Nymph()maniac ont suscité un tel rejet (j'entends encore les vociférations haineuses de Pierre Murat au Masque et la Plume), comme en 2013 la séquence centrale de La Vie d'Adèle, c'est qu'ils renvoient les spectateurs à leurs propres rapports – forcément ambivalents – à la sexualité. Or Nymph()maniac est précisément un grand film sur le sexe et la culpabilité, un peu foutraque par moments, je n'en disconviens pas, mais passionnant du début à la fin, ne serait-ce que parce qu'il représente le sexe comme aucun film avant lui (ce qui en dit long sur le puritanisme de l'époque), et certainement pas l'industrie porno qui ne représente rien mais se contente d'exhiber : non une parenthèse, non une ellipse, certainement pas une simple étape romantique sur le camino du bonheur, encore moins une provocation – mais bien cette réalité foutraque elle aussi, qui pour être crue, n'en est pas moins belle, du sexe concret, cet entrelacs atrocement complexe de pulsions, de désirs, de tabous, de terminaisons nerveuses, de gouffres intimes et de gestes fous. Joe/Charlotte encordée au canapé, la croupe offerte aux coups de son partenaire – ou à son sexe, et c'est cette incertitude qui confère tout son érotisme à la séquence –, ce n'est pas joli, ce n'est pas mystique, ce n'est peut-être même pas esthétique au sens artistique du terme – et pourtant c'est extrêmement émouvant, c'est d'une beauté inouïe. J'y reviendrai. Forcément.

2. Maps to the Stars de David Cronenberg

Maps to the Stars est le plus grand film sur Hollywood depuis Mulholland Drive. Les deux films débutent d'ailleurs sur une scène identique : une jeune femme (Naomi Watts chez Lynch, Mia Wasikowska chez Cronenberg) débarque de sa province pour conquérir Los Angeles et ses stars. À ceci près qu'à la beauté glamour de Bethy répond le visage charmant mais défiguré d'Agatha, ange exterminateur schizophrène qui n'aura de cesse, avant de disparaître, de brûler vifs les faux-semblants d'un monde réduit à se répliquer en permanence. Que les jeunes louveteaux de la critique aient dans l'ensemble boudé un tel chef d'oeuvre est un authentique mystère. Maps to the Stars, c'est Paul Éluard contre les robots, et c'est magnifique.

3. Welcome to New York d'Abel Ferrara

Le film d'Abel Ferrara inspiré de l'affaire DSK ne méritait pas le mépris critique dont il a été l'objet. Comme tous les grands films de Ferrara (King of New York, Snake Eyes, The Funeral...), Welcome to New York nous entraîne avec son personnage dans une chute vertigineuse, et la bestialité de Deveraux, qui grogne et qui ahanne, incarné jusqu'au malaise, puis jusqu'à l'égarement, par un énorme et fascinant Gérard Depardieu – dont le film fait aussi le portrait – rappelle la dérive désespérée du Harvey Keitel de Bad Lieutenant au coeur du mal. À ce détail près, toutefois, que Deveraux ne semble jamais se repentir de ses excès. Nulle rédemption, ici – mais bien plutôt la découverte que la Bête, en vérité, est un homme, capable de douceur, d'intelligence, de finesse – et de parole – en même temps que de l'asservissement conscient et amoral à ses pulsions sexuelles. Terrible. Et bouleversant.

4. Whiplash de Damien Chazelle

Duel intense entre un batteur, élève d'une fameuse école de musique, et son professeur – entraîneur sportif, quasi militaire, qui nous rappelle inévitablement l'instructeur de Full Metal Jacket –, Whiplash traduit ses enjeux narratifs simples (la fabrique fasciste, au sang et aux larmes, d'un génie du jazz) par une mise en scène au diapason, certes parfois un peu attendue – quand il s'agit de filmer la musique comme une succession bressonnienne de plans brefs et précis – mais d'une impressionnante maîtrise du cadre et des champs et contrechamps, dans les confrontations entre le maître menaçant et l'élève obstiné – jusqu'à un final hypnotique et franchement hallucinant. On ignore trop souvent combien jouer Caravan relève du sacrifice...

5. P'tit Quinquin de Bruno Dumont

Fausse série ? Film en épisodes ? Peu importe. Loin des sentiers confortables – aussi étonnants soient-ils, comme ce fut le cas cette année de True detective – des séries modernes, P'tit Quinquin est de la trempe du Pialat de La Maison des Bois, un objet filmique assez stupéfiant pour renvoyer l'ensemble de la production télévisuelle à sa condition de loisirs consommables. Jamais je n'oublierai le lieutenant carpentier et le commandant van der Weyden, dont le burlesque grotesque peut un temps dérouter, mais qui à force d'être confronté au Mal, finit par rejoindre le monde obscur, ambigü, démoniaque et sublime – en un mot : bernanosien – du p'tit Quinquin.

6. Under the Skin de Jonathan Glazer

Under the Skin n'est pas un film parfait, et l'on pourra toujours s'accorder sur tel ou tel défaut, mais il nous faudra néanmoins convenir qu'avec ses scènes emblématiques, comme les plongées des mâles victimes de Scarlett Johansson, créature nue, froide et désirable, dans les eaux noires de l'inconscient – ou comme la séquence finale de mue extraterrestre dans la forêt, Jonathan Glaze aura fourni quelques unes des images les plus marquantes de l'année.

7. Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch

Shoot opiacé, entre Tanger (hommage à Burroughs) et Detroit (fantomatique) d'un couple de vampires (Tom Hiddleston en rockeur dépressif, Tilda Swinton livide à souhait) plusieurs fois centenaires, dandys las de traverser nos existences de « zombies », désemparés par un monde moderne qu'ils ne comprennent plus (figuré par l'inévitable et charmante Mia Waskikowska) et où le sang contaminé étend son empire, Only Lovers Left Alive, servi par l'excellente bande son de Jozef van Wissem, dépeint non la fin d'un monde, mais l'abandon d'âmes vieillissantes qui se laissent lentement glisser vers le sommeil et la mort, comme l'émouvant John Hurt en Christopher Marlowe agrippé à ses vieilles (et drôlatiques) rancoeurs envers l'auteur présumé de Hamlet. À moins qu'une étincelle ne ravive soudain le désir...

8. Sunhi de Hong Song-soo

Le cinéma-ritournelle de Hong Sang-soo poursuit sa voie mélancolique et dépouillée. Ce qui se dévoile dans cette même scène sans cesse rejouée, c'est l'impossibilité, pour les personnages, de connaître vraiment leur prochain. Comme le soleil qui troue le premier plan du film, comme Sunhi (sunny ?), comme avant elle Haewon et tant d'autres avatars ou miroirs du cinéaste, nous brillons par notre présence mais nous dérobons toujours au regard, astres aux orbites entrelacées mais toujours solitaires. Dès lors ne se transmet, de l'un à l'autre, qu'une parole virale, quasi parasitaire, qui s'exprime à travers nous et ne renvoie à rien d'autre qu'à son origine fantasmatique.

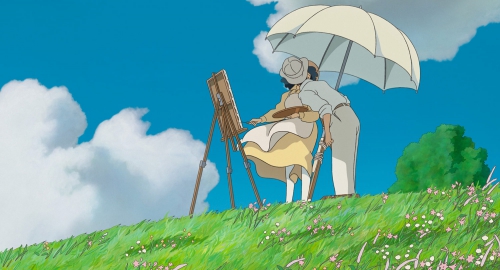

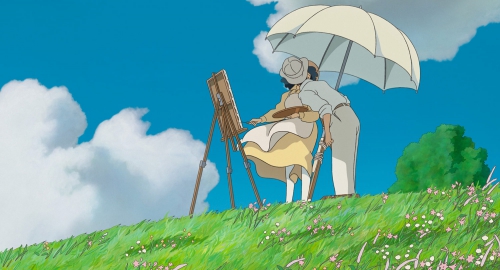

9. Le Vent se lève de Hayao Miyazaki

J'étais convaincu, allez savoir pourquoi, peut-être parce que la critique avait trop appuyé sur le caractère élégiaque et testamentaire du film, ou par son caractère plus « réaliste » que d'ordinaire, que Le vent se lève était ennuyeux. Mais il a suffi de quelques secondes d'une ouverture onirique ébouriffante pour balayer mes craintes : le nouveau film de Miyazaki est histoire d'amour et de rêve, émouvante et d'une grande beauté formelle. Nul n'a jamais figuré un tremblement de terre avec autant de génie.

10. Le conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata

Même s'il vire un peu kitschouille dans son dernier acte, le Conte de la princesse Kaguya (rien à voir avec la cagouille charentaise) est une splendeur poétique et mélancolique. Le dessin, proche de l'estampe et de l'aquarelle, et qui rappelle un peu, pour son caractère d'esquisse, celui de Mes Voisins Yamada, s'adapte au rythme et à la teneur du récit – ainsi les traits sont-ils tantôt fins, tantôt jetés sur la toile, comme dans cette extraordinaire séquence de fuite, au cours de laquelle la jeune fille et le paysage perdent tout contour net pour se muer en pure expression picturale.