« En quelque recoin écarté de l’univers répandu dans le flamboiement d’innombrables systèmes solaires, il y eut une fois un astre sur lequel des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus arrogante et la plus mensongère de l’ ‘histoire universelle’ : mais ce ne fut qu’une minute. À peine quelques soupirs de la nature, et l’astre se figea, et les animaux intelligents durent mourir. »

F. Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extramoral

« Plus haut que l'amour du prochain se trouve l'amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus haut encore que l'amour de l’homme, je place l'amour des choses et des fantômes. »

Nietzsche, Ainsi parlait ZarathoustraDans

Le Principe d’humanité Jean-Claude Guillebaud, confronté comme tant d’autres au « désenchantement du monde », paraît raisonner comme si sciences et techniques, qu’il assimile implicitement au Mal – alors même que le Mal ne saurait se concevoir qu’en tant que comportement conscient (le Mal, en un certain sens, n’est rien de moins que le contraire de la machine…) –, étaient totalement asservies à l’homme, soumises à son bon vouloir, au service d’un quelconque comité d’éthique, comme si la Technique, « totalement inhumaine », ne s’émancipait pas, comme si elle n’échappait pas à notre contrôle, inexorablement, déhiscence aculturelle née de l’anature de l’homme. Comme si, en définitive, et pour reprendre notre analogie kabbalistique, la Technique était considérée comme un élément hypertélique isolé, organe indépendant de la « structure absolue » telle que définie par Raymond Abellio (c’est-à-dire un ensemble fini d’interactions) et non comme une Séphirah interdépendante. «

Le goût de l’avenir […]

c’est le sentiment que l’avenir ne sera rien d’autre que ce que nous déciderons entre nous et démocratiquement. »

[47], déclare Guillebaud, reproduisant sans le savoir la doxa prométhéenne, foi quasi mystique en un avenir meilleur qui présuppose, nous l’avons vu, un mouvement universel vers un état utopique de perfection. Peut-on encore sérieusement croire aujourd’hui que la démocratie est capable de façonner notre avenir pierre par pierre, quand le réel est soumis à tant d’impondérables, à tant de contingences géopolitiques, climatiques, sociologiques, technologiques, qu’il nous est rigoureusement impossible de le plier à nos désirs – au point que l’écrivain J.G. Ballard, dans son dernier roman

Millenium People (Denoël & D’Ailleurs), décrit notre société de consommation comme un immense simulacre peuplé de cadavres se croyant vivants (une version contemporaine et politique de

Ubik, si l’on veut) – ?

Tout au plus pouvons-nous infléchir l’ordre des choses (même si comme Nietzsche «

j’aime l’ignorance de l’avenir »

[48]), ce qui est néanmoins essentiel, j’en conviens, d’où l’existence de ce blog (je ne partage pas le pessimisme radical de Ballard, qui conçoit son roman lui-même comme du

Disney World à l’usage des bobos, un alibi culturel pour classes moyennes, à exhiber comme un trophée sous le nez des amateurs de football et de nains de jardins), et je n’oublie pas que «

tout ce qui est devenir et croissance, tout ce qui garantit l’avenir nécessite

la douleur »

[49]. Mais ne soyons pas naïfs : que demain, une bombe explose en plein cœur de Paris, et l’eudémonisme guillebaudien tombe en poussière. Que demain une intelligence artificielle s’éveille à la conscience, et tout peut arriver, indépendamment de tout pouvoir démocratique. Guillebaud, nous l‘avons vu, se dresse délibérément contre la recherche technoscientifique qu’il diabolise ; ce qui n’a strictement aucun sens, comme nous l’explique Jean-François Lyotard dans

Le Postmodernisme expliqué aux enfants : «

Ce déclin du "projet moderne" n'est […]

pas une décadence. Il s'accompagne du développement quasi exponentiel de la technoscience. Or il n'y a pas, et il n'y aura plus jamais, de perte et de recul dans les savoirs et les savoir-faire, sauf à détruire l'humanité. »

[50]. Jacques Ellul, technophobe convaincu et maître de Guillebaud, ne dit pas autre chose : «

Ce n'est pas la présence de l'homme qui empêche la Technique de se constituer en système : l'homme qui agit et pense aujourd'hui ne se situe pas en sujet indépendant par rapport à une technique objet, mais il est dans le système technique, il est lui-même modifié par le facteur technique. L'homme qui aujourd'hui se sert de la technique est de ce fait même celui qui la sert. Et réciproquement, seul l'homme qui sert la technique est vraiment apte à se servir d'elle »

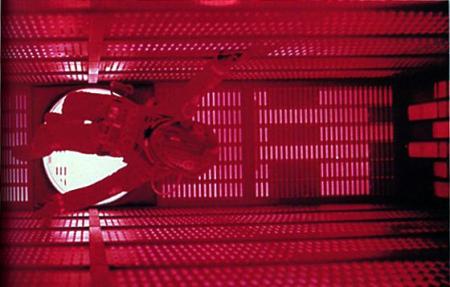

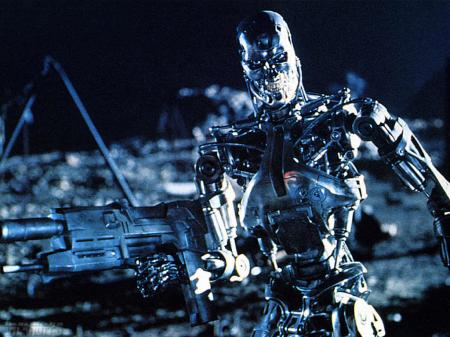

[51]. Face aux machines intelligentes de demain, dont il est illusoire de penser, quand le point de non-retour sera franchi (et soyez assurés qu’il le sera), que nous pourrons les maîtriser, l’homme n’aura d’autre choix que de modifier son comportement social et sa constitution organique («

lui refaire son anatomie »

[52] pour reprendre les termes d’Antonin Artaud) grâce à la génétique, à la cybernétique et aux nanotechnologies, dont le réseau formera «

comme un nouveau cortex, plus complexe »

[53]. «

La vraie question [dixit Raymond Abellio]

n’est pas de savoir si la science est « bonne » ou « mauvaise » en soi et dérange une certaine image idéale de l’homme « véritable », elle est de savoir pourquoi l’humanité, qu’elle le veuille ou non, est livrée à la science et quelle composante de l’homme celle-ci doit faire mûrir. »

[54]

La seule alternative à cette mutation programmée, à ce « processus sans sujet », serait, comme Truong et Lyotard l’ont suggéré, le rejet brutal, violent, de toute technologie ; un projet d’annihilation : en d’autres termes, le « terrorisme apocalyptique ». Et d’une certaine manière, les attentats du 11 septembre 2001 – que Guillebaud assimile trop opportunément au Mal

[55] – pourraient bien constituer les prodromes de ce nouveau nihilisme, de ce choc qui n’opposerait pas tant deux civilisations ou deux religions que deux attitudes envers les progrès techniques comme les manipulations génétiques, l’intelligence artificielle ou la nanotechnologie – une guerre du sens, du

Logos, qui pour Ballard serait déjà perdue. Nul ne peut en effet prédire avec certitude que les découvertes d’aujourd’hui ne creusent pas notre tombe – c’est du reste ce que suggère la phrase de Kafka déjà citée par Raymond Abellio et que j'ai repris à mon compte : «

Nous creusons la fosse de Babel ». Frank Herbert, dans son cycle de Dune, a par exemple imaginé un futur fort lointain d’où toute technologie avancée serait bannie, seules subsistant quelques applications utilitaires indispensables. De cette croisade contre les machines (le « Jihad butlérien ») découlent indirectement tous les événements dont Herbert nous décrit les péripéties, des jeux de pouvoir les plus retors à l’asservissement des peuples par un Empereur-Dieu tout puissant, rendus possibles par la mainmise de castes aristocratiques sur l’argent (l’épice) et sur la technique (voyage spatial, génétique). Le prix à payer pour échapper à l’emprise technique y est donc terrible – et inutile : à la Technique inorganique se substitue la Technique mentale, en sorte que l’on pourrait qualifier

Dune de « précis d’inhumanité »… Il va de soi qu’une dictature autoritaire de ce type ne saurait exister dans une société technicienne libérale telle que la nôtre ; celle-ci suscite en revanche de nouveaux types de servitude, adaptés à ses paradigmes propres, à sa logique de réseaux et d’interdépendances (cette Novlangue de

1984…). Guillebaud ne fait preuve d’aucune intelligence de vue dans sa critique de la Technique, contrairement à Jacques Ellul encore : «

La technique englobe maintenant la civilisation. Des tentatives de culture, de liberté, de poésie, etc., sont simplement insérées dans ce classeur gigantesque, dans ce fichier vivant qu'établit la technique. Ainsi se constitue un monde unitaire et total. Il est parfaitement vain de prétendre soit enrayer cette évolution, soit la prendre en main et l'orienter. Les hommes, confusément, se rendent compte qu'ils sont dans un univers nouveau, inaccoutumé. Et de fait, c'est bien un nouveau milieu pour l'homme. C'est un système qui s'est élaboré comme intermédiaire entre la nature et l'homme, mais cet intermédiaire est tellement développé que l'homme a perdu tout contact avec le cadre naturel et qu'il n'a plus de relations qu'avec ce médiateur fait de matière organisée, participant à la fois au onde des vivants et au monde de la matière brute. Enfermé dans son oeuvre artificielle, l'homme n'a aucune porte de sortie, il ne peut la percer pour retrouver son ancien milieu, auquel il est adapté depuis tant de siècles. »

[56]Avant d’entrer plus avant dans notre réflexion sur les liens invisibles qui unissent les événements en un événement unique et absolu – projet sous-jacent des œuvres cyberpunk, plus explicite dans le récent

Identification des schémas de William Gibson –, il me faut revenir sur des notions déjà abordées dans les chapitres précédents, qui permettront de comprendre pourquoi la schize guillebaudienne entre l’humanité et le monde est inopérante. Si l’on ne peut que souscrire au louable refus par Guillebaud de hiérarchiser l’humain

[57] – je me suis déjà exprimé sans ambiguïté sur le sujet –, il nous faut l’affirmer cependant avec non moins d’assurance : contester la supériorité

biologique de l’homme sur le reste du vivant tend au contraire à interdire toute hiérarchisation au sein de l’espèce, et même : à proclamer l’égalité ontologique des êtres vivants. Est-il en outre besoin de préciser que personne n’a prétendu abolir le fossé « métaphysique » qui sépare l’homme des animaux, y compris des grands singes ? Pour Alain Prochiantz (directeur du Laboratoire de développement et évolution du système nerveux au CNRS), la différence fondamentale entre l’homme et le singe est à rechercher «

dans les gènes, mais pas dans n’importe lesquels : dans ceux qui programment les stratégies de développement et qui laissent une part plus ou moins grande à l’histoire individuelle dans la construction, c’est-à-dire dans l’adaptation de l’individu, tout au long de sa vie. » Dans les gènes, et non dans d’hypothétiques forces invisibles. Aussi considérer l’homme comme de la

matière animée (et non « animale ») et pensante (et non « douée » de pensée), nécessite au préalable de l’inclure intégralement dans un système infiniment complexe – donc imprédictible, mais dont on peut reproduire, en théorie, les conditions d’émergence – d’interactions, où «

le monde est tout ce qui a lieu » et «

la totalité des faits, non des choses »

[58], dans une trame gigantesque où chaque élément a son importance, en sorte que la moindre particule, le moindre micro-événement influencent l’ensemble de l’univers

[59]. Ceux que Guillebaud accuse de « scientisme » parce qu’ils ne sont nullement retenus par la main (le dogme) de Dieu (ou de ses fous), et de « réductionnisme » parce qu’ils ne se croient pas faits à Son image, proposent en vérité, j’ose l’écrire, une approche presque « animiste » du monde ; une vision, à tout le moins, qui n’est pas sans évoquer le rapport étroit qu’entretiennent les chamans avec la Nature. Comme Dupastre, le narrateur de

La Fosse de Babel, je crois «

à l’agencement rigoureux de tous les rouages du monde, et à l’unité de cet agencement. »

[60]. Comme lui encore, je crois qu’il «

n’existe pas d’être clos »

[61] ni d’être insulaire : plutôt que le « scientisme » étrillons le « scientifisme », pour reprendre un mot de Nietzsche, c’est-à-dire cette approche fragmentaire – « spécialiste » dirait-on aujourd’hui – de la connaissance, dont « l’influence débilitante » se fait toujours sentir. Je veux être «

cet homme futur que les savants produiront comme un ouvrage de leurs propres mains »

[62] tant redouté par Hanna Arendt, parce que je crois en l’homme ; je veux participer à l’avènement du cyborg de demain, du surhomme – assisté par les NBIC

[63] – dont je pressens qu’il sera mieux armé pour résister à la concurrence du silice. Je veux me voir offrir – quand j’écris « je », j’entends aussi mes semblables (comme d’ailleurs mes dissemblables) – la possibilité d’étendre mes capacités physiques, intellectuelles, mais aussi émotionnelles et « spirituelles », grâce à la technologie. «

Ce sera la fin de l’enfance de l’humanité et le début d’une ère posthumaine » écrit le philosophe Nick Bostrom

[64]. Si je n’adhère pas totalement à cette formule trop finaliste à mon goût, trop utopiste, et donc dangereuse – encore qu’il faille n’user du mot « danger » qu’avec la plus extrême prudence –, j’appelle cependant de mes vœux cette ère posthumaine où l’homme néoténique, certes agi par sa volonté de puissance, va néanmoins apprendre à comprendre le monde – c’est-à-dire à le décrypter, à le déchiffrer, à le « lire » car «

c’est l’étude de la loi qui soutient le monde » comme aime à le rappeler la Kabbale –, d’approcher la Vérité originelle – et non une vérité dogmatique – en cultivant sa volonté de connaissance. Mais j’appelle également de mes vœux, non moins puissamment, cette ère posthumaine où l’homme, conscient des processus historiques à l’œuvre, va enfin octroyer la parole aux sages et non plus aux seuls puissants, refuser non point la recherche, en quelque manière que ce soit, mais seulement certaines applications – celles, néfastes, qui mettent en danger l’humanité et l’individu – ; j’aimerais d’ailleurs rappeler que la pensée – l’Âme ? –, selon Alain Prochiantz, pourrait être définie «

dans un sens purement biologique comme le rapport adaptatif qui lie l’individu et l’espèce à leur milieu »

[65]

Naïf ou menteur, Guillebaud prétend, nous l’avons vu, que les partisans d’une science sans garde-fou irrationnel et sans morale transcendante, ceux qui ne craignent pas de porter leur regard sur la structure du vivant ou de modifier l’être humain, le condamneraient à n’être qu’une « chose » dénuée de droits et de respect. S’il est inutile de nier ce mouvement de réification, qu’il me plaît – ou pas, mais peu importe – de croire inéluctable, mouvement consubstantiel au progrès ou du moins à la maîtrise technique de son environnement, l’honnêteté intellectuelle aurait dû forcer Guillebaud à admettre que provoquer l’évolution (à défaut de l’infléchir selon nos désirs), « améliorer » l’être humain à l’aide de la technique, suppose au préalable de le considérer non plus comme une entité sacrée, supérieure à toute chose à l’exception de Dieu, mais comme un élément d’une chaîne, ou plutôt d’un réseau, d’une

Toile, d’un tout infiniment plus vaste dont il ne serait qu’un rouage aussi sublime qu’insignifiant, aussi terrible qu’inoffensif : la « structure absolue ». Encore une fois, ces questions ne devraient pas – du moins en théorie – remettre en cause la foi de ceux, parmi les croyants, pour qui la religion serait autre chose qu’une injection de penthotal. Hélas, peu nombreux sont les esprits éclairés, hostiles aux dogmes abêtissants, qui soient capables de saisir la portée de ces mots de Descartes : «

Il me vient en esprit que l’on ne doit pas considérer une seule créature séparément, lorsqu’on recherche si les ouvrages de Dieu sont parfait, mais généralement toutes les créatures ensemble : car la même chose qui pourrait peut-être avec quelque sorte de raison sembler fort imparfaite si elle était toute seule, se rencontre très parfaite en sa nature si elle est regardée comme partie de tout cet univers. »

[66] N’est-ce pas justement cette cohérence que met en lumière la Kabbale où chacune des dix Sephiroth contient une parcelle de toutes les autres, totipotente au même titre que les cellules souches de l’organisme, qui renferment l’homuncule génétique de l’homme ? (Il serait d’ailleurs intéressant de confronter la philosophie nietzschéenne à la Kabbale, qui postule que toute chose n’existe que par son contraire, comme le Bien et le Mal, qui ne sont alors pas considérés comme des valeurs fixes, alors même que le philosophe, à ma connaissance, ne s’y est jamais intéressé) L’Arbre des Sephiroth est ainsi structuré que toutes les valeurs s’opposent autour d’un point d’équilibre, « colonne » de tous les possibles. Figer ces valeurs, pour les kabbalistes – je veux parler ici du kabbalisme tel que le conçoit Raymond Abellio, c’est-à-dire la recherche, par l’étude des textes, d’une structure symbolique, et non l’inflexible observation de dogmes inopérants –, est impur, parce que la Vie est justement ce mouvement perpétuel autour de cette « colonne ». S’ils cherchent la perfection – le point d’équilibre –, ils savent aussi que l’atteindre serait le perdre ; comme Nietzsche, ils sont plus intéressés par le chemin que par le but. Selon le kabbaliste Isaac Louria, Dieu a créé le monde pour que celui-ci Lui renvoie en permanence une nouvelle image qui maintienne un mouvement lui permettant de se purifier. Dieu est inchoatif, il s’engendre Lui-même par la contemplation de Son image imparfaite

[67]. Voyez combien mon transhumanisme, « eupraxophique » mais pas moins opérant, admet d’autres formulations, y compris, pourquoi non, ésotériques ou religieuses : «

La kabbale appelle aussi la Hockmah Moh'a, « le cerveau », car notre cerveau est le reflet de la Sagesse. En effet, si l'on observe l'évolution d'un cerveau, au commencement il est vide mais possède une potentialité. Le fait même d'exister va lui apporter une première connaissance qui, associée à la potentialité existentielle, permettra la découverte d'une nouvelle connaissance et ainsi de suite jusqu'à des milliers puis des millions de connaissances. Le cerveau répond à cette loi d'expansion, non pas en tant qu'objet physique mais en tant qu'esprit. C'est en assimilant des connaissances qu'on peut en générer de nouvelles. »

[68]

Mais Revenons à des considérations plus terrestres. Il va sans dire que si je suis tout disposé à puiser dans la symbolique religieuse, je reste fondamentalement matérialiste et athée, aussi je ne partage pas la vision eschatologique de l’humanité de Jean-Claude Guillebaud qui, s’il brouille les cartes avec son dernier livre,

Le Goût de l’avenir – qu’il présente comme une ode au progressisme – ne dupe personne : progresser, selon lui, c’est nier l’image, forcément déjà obsolète, que lui renvoie le miroir, c’est refuser les développements techniques pour ne s’intéresser qu’à l’homme, comme si celui-ci – dont Lyotard écrivait qu’il «

est peut-être seulement un nœud très sophistiqué dans l’interaction générale des rayonnements, qui constitue l’univers »

[69] – était une unité indivisible et figée à jamais, isolée de la « structure absolue » de l’univers alors qu’il est en vérité comme sorti de la Nature ; il est « anaturel », ai-je écrit, autrement dit sa nature est d’échapper à la Nature. Voilà qui devrait mettre un terme, du moins jusqu’à un certain point, à l’éternelle querelle entre Nature et Culture, inné et acquis, déterminisme et indéterminisme. Edgar Morin – celui-là même qui a poussé Guillebaud à écrire de tels essais, si l’on en croit les éléments biographiques à notre disposition – a écrit ceci : « Ce

qui meurt aujourd’hui, ce n’est pas la notion d’homme, mais une notion insulaire de l’homme. »

[70] Autrement dit, il convient non pas de penser le devenir de l’homme selon des principes supérieurs, indépendants, permanents, mais, comme l’écrit D. Jamicaud dans

L’Homme va-t-il dépasser l’humain, de le «

resituer dans l’évolution des vivants, par rapport à son environnement, ainsi qu’en ses différences ethniques et socioculturelles »

[71], c’est-à-dire sans tenir compte des idéaux universalistes des Lumières. L’homme n’est pas une île mais un continent luxuriant quand les autres espèces sont des zones plus ou moins désertiques. Je ne m’étendrai pas sur le sujet ; je me contenterai de mentionner l’absurde croisade « civilisatrice » de l’occident chez les peuples que celui-ci considère comme « barbares », dont la conséquence la plus évidente, si l’on excepte les massacres, est bien l’annihilation de tout un pan de la « noosphère », la destruction non pas de simples traditions, mais de traditions

symboliques. Ainsi les rites de circoncision et d’excision, chez les Dogons et les Bambara, consistent, symboliquement, à supprimer l’ambivalence originelle de l’être (puisque chacun naît avec deux âmes de sexe opposé, le prépuce étant la matérialisation de l’âme femelle de l’homme, le clitoris étant celle de l’âme mâle de la femme

[72]) « Progresser », pour Guillebaud, c’est donc chercher à accéder au bonheur universel, au mépris de la seconde loi de la thermodynamique (l’entropie) et de ces interdépendances, cette vie en réseau (

combinaison et non

agrégation, selon les termes de Teilhard de Chardin) que nous avons mis en lumière. Or encourager le développement scientifique, y compris dans les domaines biotechnologiques, ne suppose pas forcément, comme d’aucuns le prétendent, de croire en un avenir idéalisé. De telles critiques, jadis peut-être légitimes, sont désormais infondées, tant notre relation à la Technique s’est modifiée ; de

La Nouvelle Atlantide de Bacon, la première utopie reconnue comme telle, aux hommes modifiés de Greg Egan (

Isolation,

La Cité des permutants,

L’Enigme de l’univers), la littérature prospective, la fiction spéculative, ont déjà assimilé par endroits ces changements. Le progrès technologique, tel que je le conçois, ne poursuit aucun

but (il convient même selon Georges Bataille de «

délivrer les choses du but » – je cite de mémoire), il ne représente même pas «

un développement vers le mieux, vers quelque chose de plus fort, de plus beau »

[73] ; ma position n’est en aucune manière motivée par une quelconque religiosité, un quelconque gnosticisme scientifique. Le progrès est un

chemin qui ne mène nulle part, seules importent la volonté de comprendre notre univers, la recherche de Vérité – remarquez que je n’émonde en rien la notion de progrès de son ambivalence essentielle, c’est-à-dire de son potentiel aussi bien créateur qu’apocalyptique : «

On n’y peut rien [écrivait Nietzsche]

: il faut aller de l’avant, je veux dire s’avancer pas à pas plus avant dans la décadence –

c’est là ma définition du « progrès » moderne… »

[74] Cette idée fausse…

[47] Lire cette

interview.

[48] F. Nietzsche, [1882-1887]

Le Gai savoir, livre quatrième (Œuvres t. II, R. Laffont, 1993) p. 171.

[49] F. Nietzsche, [1888]« Ce que je dois aux Anciens » in

Le Crépuscule des idoles ou comment on philosophe au marteau(Œuvres t. II, R. Laffont, 1993) p. 1028.

[50] J.-F. Lyotard [1988],

Le Postmodernisme expliqué aux enfants (Le Livre de poche, biblio essais, 1993), p 119.

[51] J. Ellul,

Le Système technicien (Calmann-Lévy, 1977) p. 360.

[52] A ; Artaud,

Pour en finir avec le jugement de dieu in Œuvres (Gallimard, Quarto, 2004), p. 1648.

[53] J.-F. Lyotard, op. cit., p. 121.

[54] M.-T. de Brosses,

Entretiens avec Raymond Abellio (Belfond, 1966), p. 180.

[55] Sans jamais définir cette notion éminemment religieuse…

Relisons par ailleurs ce qu’écrivait Jean Baudrillard dans un texte très controversé (

L’Esprit du terrorisme) : «

Le terrorisme est immoral. L'événement du World Trade Center, ce défi symbolique, est immoral, et il répond à une mondialisation qui est elle-même immorale. Alors soyons nous-même immoral et, si on veut y comprendre quelque chose, allons voir un peu au-delà du Bien et du Mal. Pour une fois qu'on a un événement qui défie non seulement la morale mais toute forme d'interprétation, essayons d'avoir l'intelligence du Mal. Le point crucial est là justement : dans le contresens total de la philosophie occidentale, celle des Lumières, quant au rapport du Bien et du Mal. Nous croyons naïvement que le progrès du Bien, sa montée en puissance dans tous les domaines (sciences, techniques, démocratie, droits de l'homme) correspond à une défaite du Mal. Personne ne semble avoir compris que le Bien et le Mal montent en puissance en même temps, et selon le même mouvement. Le triomphe de l'un n'entraîne pas l'effacement de l'autre, bien au contraire. On considère le Mal, métaphysiquement, comme une bavure accidentelle, mais cet axiome, d'où découlent toutes les formes manichéennes de lutte du Bien contre le Mal, est illusoire. Le Bien ne réduit pas le Mal, ni l'inverse d'ailleurs : ils sont à la fois irréductibles l'un à l'autre et leur relation est inextricable. Au fond, le Bien ne pourrait faire échec au Mal qu'en renonçant à être le Bien, puisque, en s'appropriant le monopole mondial de la puissance, il entraîne par là même un retour de flamme d'une violence proportionnelle.

Dans l'univers traditionnel, il y avait encore une balance du Bien et du Mal, selon une relation dialectique qui assurait vaille que vaille la tension et l'équilibre de l'univers moral – un peu comme dans la guerre froide le face-à-face des deux puissances assurait l'équilibre de la terreur. Donc pas de suprématie de l'un sur l'autre. Cette balance est rompue à partir du moment où il y a extrapolation totale du Bien (hégémonie du positif sur n'importe quelle forme de négativité, exclusion de la mort, de toute force adverse en puissance – triomphe des valeurs du Bien sur toute la ligne). A partir de là, l'équilibre est rompu, et c'est comme si le Mal reprenait alors une autonomie invisible, se développant désormais d'une façon exponentielle. »

[56] J. Ellul,

La Technique ou l’enjeu du siècle (Economica, 1990), pp. 379-380.

[57] Chapitre 2 : L’Homme réduit à l’animal ?

[58] L. Wittgenstein, [1922]

Tractatus logico-philosophicus, 1.1 et 1.11 (Gallimard, Tel, 1993), p. 33.

[59] Il me faut ici prendre mes distances avec Raymond Abellio que la notion de « structure absolue » a mené, par quelque anomalie logique, à accorder une valeur prophétique à l’astrologie, pseudo-science pour laquelle je n’éprouve qu’un profond mépris. Avoir connaissance des « liens invisibles » évoqués ne permet pas pour autant de les identifier : là sans doute réside l’erreur d’Abellio comme celle de Gibson, à l’opposé d’un DeLillo pour qui – comme Borgès – ces schémas se confondent avec le monde, hors de portée des hommes.

[60] R. Abellio, op. cit., p. 65.

[61] Ibid.

[62] H. Arendt [1961]

La crise de la culture (Gallimard, Folio, 1989).

[63] NBIC : Nanotechnology, Biotechnology, Information technology, and Cognitive science.

[64] Bostrom N.

Human Reproductive Cloning from the Perspective of the Future .

[65] A. Prochiantz,

Machine-esprit (O. Jacob, 2001) p. 154.

[66] R. Descartes [1647], « Méditation quatrième - du vrai et du faux » in

Méditations.

[67] J’emprunte ces interprétations au kabbaliste

Georges Lahy (Virya).

[68] www.lahy.net[69] J.-F. Lyotard, op. cit., pp. 35-36.

[70] E. Morin,

Le Paradigme perdu : la nature humaine (Seuil, Points, 1973), p. 211.

[71] D. Jamicaud cité par J.-M. Truong

ici.

[72] Je me réfère ici au

Dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant (R. Laffont/Jupiter, Bouquins, éd. revue et augmentée de 1982), et plus particulièrement aux articles « clitoris » et « prépuce ».

[73] F. Nietzsche, [1888]

L’Antéchrist, imprécation contre le christianisme (Œuvres t. II ; R. Laffont, Bouquins, 1993) p. 1042.

[74] F. Nietzsche, [1888]« Flânerie d’un inactuel » in

Le Crépuscule des idoles (Œuvres t. II ; R. Laffont, Bouquins, 1993) p. 1016.

Je dois le réaffirmer clairement : je ne défends pas ici la notion de Progrès en tant que somme cumulative et inéluctablement positive de tous les progrès tel que l’a défini Bacon avec sa théorie du prométhéisme moderne (l’augmentation des savoirs augmente notre pouvoir sur la nature), celle qui fut perpétuée par Diderot, Turgot, Condorcet, et même Rousseau, jusqu’au violent mouvement anti-moderniste apparu au dix-neuvième siècle. Pas plus que je ne défends l’idée d’une Science et d’une Technique souveraines. L’idée en revanche d’un progrès mélioratif, processus sans sujet et dépourvu de telos, ne présuppose plus aucune finalité de perfection ni même de perfectibilité (dont la réalisation effective n’est d’ailleurs que pure conjecture) mais seulement l’idée d’évolution, de dépassement d’un état ponctuel, d’amélioration des conditions de vie – ce qui ne nous exempte pas, j’en conviens volontiers, d’encadrer la recherche d’une éthique rigoureuse, comme le préconisent entre autres Peter Sloterdijk et Pierre-André Taguieff. Ce dernier, que l’on ne saurait accuser de scientisme, écrit ceci : « Les mésusages politico-militaires du savoir scientifique ne constituent pas un argument contre la science. La liberté de la recherche scientifique est inséparable de la liberté de pensée : elles doivent être défendues, préservées et imaginativement illustrées l’une avec l’autre. L’héritage de la curiosité intellectuelle, héritage précieux, fait partie de l’humanité de l’homme. Il constitue l’un des biens communs de l’humanité qu’il importe de défendre. »

Je dois le réaffirmer clairement : je ne défends pas ici la notion de Progrès en tant que somme cumulative et inéluctablement positive de tous les progrès tel que l’a défini Bacon avec sa théorie du prométhéisme moderne (l’augmentation des savoirs augmente notre pouvoir sur la nature), celle qui fut perpétuée par Diderot, Turgot, Condorcet, et même Rousseau, jusqu’au violent mouvement anti-moderniste apparu au dix-neuvième siècle. Pas plus que je ne défends l’idée d’une Science et d’une Technique souveraines. L’idée en revanche d’un progrès mélioratif, processus sans sujet et dépourvu de telos, ne présuppose plus aucune finalité de perfection ni même de perfectibilité (dont la réalisation effective n’est d’ailleurs que pure conjecture) mais seulement l’idée d’évolution, de dépassement d’un état ponctuel, d’amélioration des conditions de vie – ce qui ne nous exempte pas, j’en conviens volontiers, d’encadrer la recherche d’une éthique rigoureuse, comme le préconisent entre autres Peter Sloterdijk et Pierre-André Taguieff. Ce dernier, que l’on ne saurait accuser de scientisme, écrit ceci : « Les mésusages politico-militaires du savoir scientifique ne constituent pas un argument contre la science. La liberté de la recherche scientifique est inséparable de la liberté de pensée : elles doivent être défendues, préservées et imaginativement illustrées l’une avec l’autre. L’héritage de la curiosité intellectuelle, héritage précieux, fait partie de l’humanité de l’homme. Il constitue l’un des biens communs de l’humanité qu’il importe de défendre. »  L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans

L’exemple le plus frappant de la désinvolture guillebaudienne reste celui de l’origine de la conscience. L’hypothèse matérialiste, selon Jean-Claude, serait une négation de l’esprit, de la raison, de l’intention… Cette critique est infondée : nous postulons seulement que le monde des idées, dont nul en effet n’est en mesure de nier l’existence, serait exclusivement celui des phénomènes engendrés par des processus théoriquement modélisables, et donc théoriquement reproductibles. Définir l’humain comme un être dont la pensée, l’intelligence, le libre-arbitre, sont des propriétés induites par ces processus quantiques, génétiques, biologiques, sociaux, n’est pas le réduire à ses mécanismes, mais au contraire l’exalter. Même à supposer que notre univers n’ait d’autre existence que virtuelle, nous n’aurions pas moins de mérite pour nous être élevés au-dessus de notre condition de simulacre. Nous savons même depuis plusieurs décennies que le Principe d’incertitude d’Heisenberg qui s’applique à la mécanique quantique s’oppose à une vision déterministe de l’univers : puisque nous sommes incapables de connaître l’état absolu du monde à un moment précis, comment pourrions-nous en effet prédire exactement l’avenir ? D’autant que la conscience, nous le savons, est un espace d’indétermination par défaut où les éléments déterminants sont tellement nombreux – infiniment nombreux – et leurs relations tellement complexes, que les productions de l’esprit échappent à toute tentative de détermination. Ce qui fait la valeur de l’humanité ne tient donc pas à sa nature mais aux productions « anaturelles » de l’esprit. « Chose incroyable, [résume Guillebaud dans  Selon Jean-Claude Guillebaud, « L’homme n’est pas un état, mais un projet. Sa « nature » est en mouvement permanent, tendue vers un but, transformée sans cesse par son « intérêt ultime (ultimate concern).» »

Selon Jean-Claude Guillebaud, « L’homme n’est pas un état, mais un projet. Sa « nature » est en mouvement permanent, tendue vers un but, transformée sans cesse par son « intérêt ultime (ultimate concern).» »  Si l’humanité était investie d’une mission, celle-ci ne pourrait être rien d’autre que la recherche de la Vérité, la quête de l’ordre sous-jacent de l’univers. Comprenez-moi bien : non une vérité revendiquée par quelque église entremetteuse mais bien LA VERITE ou plutôt, si pour une raison qui m’échappe ce mot pourtant essentiel vous indispose : la CONNAISSANCE ; à mon sens cependant, l’unique inspiratrice de cette mission n’est autre que l’humanité – oui, l’humanité elle-même, non pas un dieu hypothétique dont les fruits de notre quête de Vérité nous prouveront peut-être l’existence. Portons plutôt notre regard plus loin, plus haut que sur nos triviales contingences animales. L’heure est au désengagement, à la contemplation visionnaire des secrets de notre monde – à commencer par les découvertes de la biologie, de la physique quantique et de l’astrophysique, sciences qui pourraient bien nous permettre, un jour, d’approcher cette impossible Vérité, je veux parler, bien sûr, de celle des origines de l’Univers et, partant, des nôtres. Songez donc que l’homme est sur le point – soyez sûrs que ce n’est qu’une question de temps – de déchiffrer la structure et la mécanique de son génome, c’est-à-dire de ce qui en fait une espèce à part entière, différente des autres ; songez aussi qu’il perce peu à peu les secrets de l’infiniment petit, identifiant les particules et les lois qui en font quelque chose plutôt que rien ; songez encore qu’il peut aujourd’hui, grâce au génie d’un Newton, d’un Einstein, d’un Hawkins, observer les corps célestes, les étudier et même y envoyer ses propres artefacts. J’ai peine à croire que d’aucuns puissent ne pas ressentir cette crainte primitive, cet effroi et cet exaltation quasi mystiques à l’écoute de ces

Si l’humanité était investie d’une mission, celle-ci ne pourrait être rien d’autre que la recherche de la Vérité, la quête de l’ordre sous-jacent de l’univers. Comprenez-moi bien : non une vérité revendiquée par quelque église entremetteuse mais bien LA VERITE ou plutôt, si pour une raison qui m’échappe ce mot pourtant essentiel vous indispose : la CONNAISSANCE ; à mon sens cependant, l’unique inspiratrice de cette mission n’est autre que l’humanité – oui, l’humanité elle-même, non pas un dieu hypothétique dont les fruits de notre quête de Vérité nous prouveront peut-être l’existence. Portons plutôt notre regard plus loin, plus haut que sur nos triviales contingences animales. L’heure est au désengagement, à la contemplation visionnaire des secrets de notre monde – à commencer par les découvertes de la biologie, de la physique quantique et de l’astrophysique, sciences qui pourraient bien nous permettre, un jour, d’approcher cette impossible Vérité, je veux parler, bien sûr, de celle des origines de l’Univers et, partant, des nôtres. Songez donc que l’homme est sur le point – soyez sûrs que ce n’est qu’une question de temps – de déchiffrer la structure et la mécanique de son génome, c’est-à-dire de ce qui en fait une espèce à part entière, différente des autres ; songez aussi qu’il perce peu à peu les secrets de l’infiniment petit, identifiant les particules et les lois qui en font quelque chose plutôt que rien ; songez encore qu’il peut aujourd’hui, grâce au génie d’un Newton, d’un Einstein, d’un Hawkins, observer les corps célestes, les étudier et même y envoyer ses propres artefacts. J’ai peine à croire que d’aucuns puissent ne pas ressentir cette crainte primitive, cet effroi et cet exaltation quasi mystiques à l’écoute de ces