Bille Viola, Five Angels

« Car JE est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident . J'assiste à l'éclosion de ma pensée : je la regarde, je l'écoute : je lance un coup d'archet : la symphonie fait son remuement dans les profondeurs, ou vient d'un bond sur la scène.

Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en s'en clamant les auteurs ! »

Arthur Rimbaud, Lettre du voyant.

« Au cœur de la solitude, toutes les histoires se confondent et racontent la même chose. »

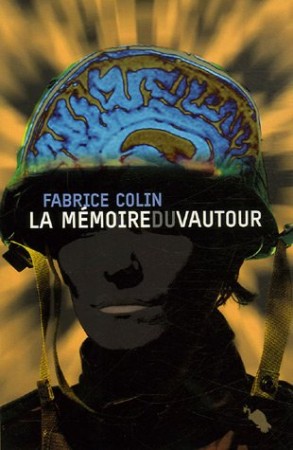

Io-Tancrède, dans La Mémoire du vautour

Classiquement, le récit à la première personne, même à plusieurs voix comme ici, est un pont jeté entre l’auteur et le lecteur, via un tiers – le narrateur –, auquel le lecteur peut alors s’identifier. Ici cependant, le récit est enchâssé dans la mort d’un personnage-narrateur. Or d’une part la mort, inéluctable (« we are accidents waiting to happen », chante Radiohead, qu’écoute Tyron) est impensable, comme nous l’avons vu, et d’autre part, le récit de la tangence identifiée précédemment ne saurait être, précisément, narrée. C’est donc que le narrateur et l’énonciateur ne se juxtaposent pas exactement – derrière le « Je » de Bill, de Sarah et des autres s’en cache un autre : la voix de l’énonciateur, qui tour à tour s’empare de ses narrateurs, et qui à son tour ne se confond jamais totalement avec l’auteur. Commençons par essayer de déterminer le sens de récit à la première personne enchâssé dans la mort de Tyron. Pour cela, nous allons une nouvelle fois faire appel à Jankélévitch.

Un abîme sépare ma mort-propre de la mort d’autrui – et à fortiori de la mort d’un personnage de fiction. Jankélévitch a justement réservé une partie de sa réflexion au rapport que noue l’individu à la mort, la sienne ou celle d’autrui. « Ma mort à moi n’est donc pas la mort “de quelqu’un”, mais elle est une mort qui bouleverse le monde, une mort inimitable, unique en son genre et à nulle autre pareille »[1]. Jankélévitch distingue alors trois points de vue sur la mort : « les troisième et deuxième personnes qui sont mes points de vue sur l’autre (Lui ou Toi) ou les points de vue sur moi-même (moi, considéré comme troisième ou deuxième personne de l’autre), les deux partenaires restant deux sujets monadiquement et personnellement distincts : la première personne qui est le point de vue du moi sur moi, du toi sur toi, et en général le point de vue “réfléchi” de chacun sur soi-même : ce point de vue, qui est à peine un “point de vue” puisqu’il renonce à la perspective et à la distance optique, c’est en fait l’expérience vécue de la mort-propre, où coïncident l’objet de la conscience et le sujet du “Mourir”. »[2] Et la « mort en TROISIÈME PERSONNE est la mort en général, la mort abstraite et anonyme, ou bien la mort-propre, en tant que celle-ci est impersonnellement et conceptuellement envisagée »[3] Ainsi, tandis que la mort en troisième personne est « personne “uchronique” autant qu’anonyme : présent, futur, prétérit sont par rapport à elle trois formes d’une même intemporalité qui rend inutiles toutes les occasions de la contemporanéité flagrante »[4], la mort en première personne, au contraire, « c’est le futur qui est temps privilégié : je suis toujours en effet, et par définition même, avant ma propre mort ; le pendant, et a fortiori l’après, me sont obstinément refusés. […] La mort-propre, comme la douleur-propre, la joie et l’émotion en général, annule le temps et l’espace dans l’effectivité d’un ici-maintenant […]. [Elle] est un présent instantané qui n’aura pas de futur, une présence absolue, serrée et brûlante qui coïncide à la limite avec l’ipséité du moi total »[5] La mort au futur « est le domaine privilégié de la première personne »[6], seule capable de remédier à l’euphémisme du discours sur la mort.

L’usage de la première personne dans La Mémoire du vautour reste néanmoins métonymique ; ses personnages, d’un point de vue objectif, sont dans l’incapacité absolue de témoigner de leur mort-propre non encore advenue. Quand ils disent « Je », ils sont les narrateurs, mais pas les énonciateurs. Le « Je » de Tyron, Sarah, Reeltoy, Narathan et Io-Tancrède nous invite à partager leur monde, leur mort, mais il ne s’agit jamais que d’un « Tu » maquillé – celui d’un « Je » créateur qui les manipule à sa guise, mais pour qui leur mort n’est jamais la mort, impersonnelle, de n’importe qui, mais leur mort à eux, ses créatures intimes, ses doubles de papier.

Le roman comporte un passage bouleversant, au premier chapitre, sur le vieillissement, qui a la particularité d’être justement écrit à la deuxième personne. L’auteur utilise le « Vous » à propos de Sarah, mais sans pour autant s’adresser directement à elle (alors que Bill est toujours narrateur : c’est donc lui qui est censé parler) :

« Vous avez dix-huit ans. Un homme passe un doigt sur la courbe de vos seins, prétend que vous êtes la plus belle chose qu’il ait jamais vue. […] Vous avez trente-sept ans. Plus aucun homme ne veut coucher avec vous, parce que votre poids est descendu sous la barre des quarante kilos – parce que aucun homme ne peut supporter de lire dans vos yeux le présage de sa propre fin. Vous êtes une femme. Vous devriez porter la vie, pas la mort. Vos bras n’ont pas le droit d’être si fins. […] Quelques moments de grâce affleurent, mais il vous est difficile de vous en souvenir. Sans doute, ils se trouvent dans les sacs-poubelle à présent.

Le temps est venu de regarder la vérité en face.

La vérité.

Vous êtes vêtue d’une petite culotte de coton à l’élastique distendu, une culotte poissée d’urine. La vérité, elle, est coiffée d’un heaume de fer dont elle a baissé la visière. Placidement, elle fait tourner un fléau d’arme. Le sifflement se rapproche. Vous pouvez le reconnaître. Vous êtes absolument terrifiée. » (47-48)

Ce brusque et momentané passage à la deuxième personne confère à la disparition de Sarah une réalité autrement plus prégnante qu’à la première personne. La mort-propre, rappelez-vous, est absolument incommunicable – nous ne sommes, en définitive, que des spectateurs de la mort de Tyron. Faute d’un message immédiat, écrit Jankélévitch, « la mort de l’un a besoin de la conscience de l’autre, et cette conscience épilogue sur cette mort comme on épilogue sur le passé »[7]. En passant au « Vous », en abordant la mort de Sarah à la deuxième personne, l’auteur crée un lien entre les personnages, auquel nous sommes alors directement enchaînés. Et ce n’est plus Tyron qui parle alors, mais l’énonciateur, cette entité qui est Fabrice Colin et qui ne l’est pas, qui appartient à la fois au réel et à la fiction. Au fait, pourquoi « Vous » plutôt que « Tu » ? L’efficacité du passage tient en fait au glissement sémantique du « Vous » qui, d’impersonnel, pluriel, général (encore une fois : c’est l’énonciateur qui parle, qui s’adresse au lecteur), en vient peu à peu, par l’adjonction de détails, à désigner Sarah Greaves. En usant du « Je », Fabrice Colin est Bill, il est Sarah, il est Io-Tancrède, et nous, lecteurs, sommes les passagers privilégiés mais passifs de leur étrange voyage. Avec cette irruption soudaine du « Vous » qui nous désigne avant de désigner Sarah, nous devenons Sarah à notre tour. Nous devenons un personnage de La Mémoire du vautour, une créature que l’énonciateur connaît intimement, et que l’auteur ne connaît pas, et dont il leur faut gérer la mort future (qu’ils ne pleurent pas : n’oubliez pas qu’ils la contournent, toujours – nous verrons comment).

À suivre.

Rappel :

La Mémoire du vautour – 1 – Introduction

La Mémoire du vautour – 2 – Résumé

La Mémoire du vautour – 3 – La mort impensable

La Mémoire du vautour – 5 – L'expérience intérieure

À lire aussi :

Entretien avec Fabrice Colin (juin 2006)

[1] Ibid., p. 25.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid., p. 31.

[5] Ibid., pp. 32-34.

[6] Ibid., p. 35.

[7] Ibid.

Sayonara baby, le dernier roman solo de Fabrice Colin édité par L’Atalante, a gagné au mois de juin 2004 les rayons des librairies dans une indifférence quasi générale. Pourquoi un tel silence, que n’explique tout de même pas la parcimonie euphémique avec laquelle l’éditeur distribue ses services de presse ? J’avoue trouver singulièrement affligeant le manque de discernement d’une critique généraliste trop souvent à côté de ses pompes, myope au dernier degré, incapable au même titre que son public de repérer d’authentiques écrivains, pour peu qu’ils ne soient pas publiés dans les collections générales de Gallimard, Grasset, Actes Sud, Flammarion et tutti quanti. Ah ! quand il s’agit d’encenser les productions égotistes d’une Christine Ego – pardon : Angot –, ou la dernière petite merdouille d’un bellâtre mondain, les journalistes dits « littéraires » remuent la queue en cadence... Mais qu’une Voix s’élève, trop véhémente, trop expérimentale ou même simplement dévouée au verbe – c’est-à-dire à la littérature –, et la meute décampe en jappant, la queue entre les jambes. Voyez

Sayonara baby, le dernier roman solo de Fabrice Colin édité par L’Atalante, a gagné au mois de juin 2004 les rayons des librairies dans une indifférence quasi générale. Pourquoi un tel silence, que n’explique tout de même pas la parcimonie euphémique avec laquelle l’éditeur distribue ses services de presse ? J’avoue trouver singulièrement affligeant le manque de discernement d’une critique généraliste trop souvent à côté de ses pompes, myope au dernier degré, incapable au même titre que son public de repérer d’authentiques écrivains, pour peu qu’ils ne soient pas publiés dans les collections générales de Gallimard, Grasset, Actes Sud, Flammarion et tutti quanti. Ah ! quand il s’agit d’encenser les productions égotistes d’une Christine Ego – pardon : Angot –, ou la dernière petite merdouille d’un bellâtre mondain, les journalistes dits « littéraires » remuent la queue en cadence... Mais qu’une Voix s’élève, trop véhémente, trop expérimentale ou même simplement dévouée au verbe – c’est-à-dire à la littérature –, et la meute décampe en jappant, la queue entre les jambes. Voyez