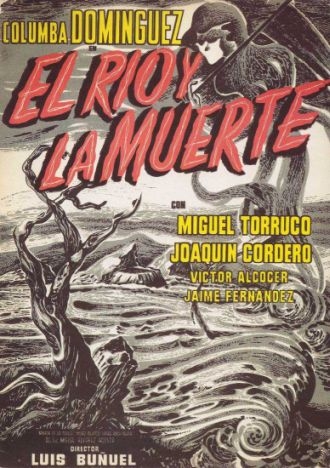

De cette œuvre mineure, parodie de western vue en 2000 pendant l'intégrale ¡Todo Buñuel! du Centre Pompidou, et considérée par Luis Buñuel lui-même comme « une chose médiocre » [1], je n'ai que des souvenirs épars. Film de commande tourné après Les Hauts de Hurlevent et On a volé un tram, et présenté au festival de Venise, Le Fleuve de la mort (El Río y la Muerte, Mexique, 1954) est construit autour des règlements de compte, à Santa Viviana, de deux familles ennemies, les Anguiano et les Menchaca. Gerardo, des Anguiano, médecin à Mexico, refuse de se plier aux règles absurdes de cette guerre locale, où la vengeance constitue l'acte de bravoure par excellence.

Du Fleuve de la mort, je me rappelle l'omniprésence des armes à feu – même le prêtre ne s'en sépare jamais ! –, un noir et blanc et un sens du cadre tout buñueliens, des acteurs convaincants, mais aussi des scènes trop bavardes destinées à nous transmettre un message un peu naïf (l'instruction, la culture, les études comme antidote à la violence – thèse à laquelle Buñuel ne croit pas [2]) et un happy end aussi incongru qu'abracadabrant.

Dans Mon dernier soupir, sa géniale autobiographie (le livre le plus drôle que j'aie lu), Buñuel rappelle qu'en Amérique latine, « on peut tuer pour un oui ou pour un non, pour un regard de travers, ou même simplement "parce que j'en ai envie" » [3]. C'est d'ailleurs avec un plaisir non dissimulé que le réalisateur confesse son propre amour pour les armes à feu, avant de nous mettre en garde contre le machismo du mâle au Mexique :

« Il est extrêmement chatouilleux, susceptible, et rien n'est plus dangereux qu'un Mexicain qui vous regarde calmement et qui vous dit d'une voix douce, parce que par exemple vous avez refusé de boire avec lui une dixième tequila, cette phrase toujours redoutable :

– Me esta usted ofendiendo ("Vous êtes en train de m'offenser").

Dans ce cas-là il vaut mieux boire le dixième verre. » [4]

[1] Interview de 1965 dans la revue espagnole Griffith, citée dans M. Drouzy, Luis Buñuel, architecte du rêve, Lherminier, « Cinéma permanent », Paris, 1978.

[2] L. Buñuel, Mon dernier soupir, R. Laffont, Paris, 1982, p. 256 (réédité chez Ramsay en 2006).

[3] Op. cit., p. 254.

[4] Op. cit., p. 256.