« La musique, ce ne sont pas des notes et des notes, mais c'est LA note... Billie Holiday choisit toujours la Note, la seule qu'il fallait, celle qu'on sait qu'elle va trouver mais qu'on serait incapable de prévoir une seconde avant. Le choix des notes chez Billie appartient au mystère du Goût. Ça ne se discute pas. Ce sont tous les mauvais goûts qui sont dans la nature. Le goût, le bon (pas le bon goût), n'est pas naturel, il est caché, occulte, ésotérique, invisible : il répond aux puissances... »

M.-É. Nabe, L'âme de Billie Holiday.

Je poursuis ici mon dialogue avec Shalmaneser (François) à propos de la musique comme langage d'une part, et de la singularité de l'improvisation d'autre part. En vérité je conçois moins cet article, ou plutôt cette juxtaposition de fragments, qui n'entendent surtout pas former une théorie, et encore moins un tout totalisant, comme une prolongation de mes réflexions personnelles – si tant est qu'elles méritent ce qualificatif un brin prétentieux – à propos de préoccupations qui traversent plus ou moins discrètement la plupart de mes écrits – y compris ceux qui procèdent de la fiction – et cogitations : les rapports entre réel, représentation et interprétation. Au-delà de nos points de désaccord, je tiens donc avant tout à remercier François, du fond du cœur, qui comme d'autres (Sébastien, Bruno, Stéphane, Hugues, Alain, Ketty et quelques autres – parmi lesquels, bien sûr, mon âme sœur – qui me pardonneront, j'espère, de les réduire ici en simples points de suspension, et refermons-là cette trop humaine parenthèse...) me permet de jeter un peu de lumière sur ma relation à l'art et au monde.

Rappelons tout de même les échanges à l'origine de ce texte :

Quand la matière elle-même se convertit à la grâce, par Shalmaneser ;

Interprétation et jeu, 1 : Django Reinhardt vs Claude Debussy, par Shalmaneser ;

Hapax, improvisation et divagations, ici-même ;

Time on my hands, par Shalmaneser.

***

François rappelle, à raison, qu'une mélodie « n'est pas une gangue vide, une forme dénuée de substance ». Mais il nous faut immédiatement préciser que l'important ici n'est pas l'état de la gangue, « vide » ou « pleine », mais sa nature même : la musique n'est pas une gangue - mais, affirmerons-nous, la substance elle-même. Notre désaccord sur la musique comme langage repose en définitive sur un malentendu : pour moi la musique n'est pas un langage signifiant. Elle partage bien sûr avec ce dernier un certain nombre de caractéristiques : la musique est d'une part perçue par le conduit auditif – nous y reviendrons –, et d'autre part utilise un code. Mais jamais musique et langage ne se confondent. La ressemblance est de surface. Selon la neuropsychologue Isabelle Peretz, « ce qu'on appelle la musique de la langue, ou prosodie, ne comprend en fait aucun des éléments de hiérarchie entre les sons ou d'organisation métrique qui caractérisent la musique » (La Recherche). Une note, ou un agencement de notes, s'ils obéissent à certaines règles – conventions culturelles –, et s'ils s'apparentent apparemment aux phonèmes du langage signifiant, ne forment jamais l'équivalent d'un morphème : réaffirmons-le, le son n'est pas porteur d'une signification. Nous dirons avec Claude Lévi-Strauss que la musique, c'est le langage, moins le sens ; ou, avec Stravinsky (qui ne confondait pas une symphonie de Beethoven avec le bruit de sa chasse d'eau), qu'elle est « par essence impuissante à exprimer quoi que ce soit : un sentiment, une attitude, un état psychologique, un phénomène de la nature, etc. L'expression n'a jamais été la propriété immanente de la musique. La raison d'être de celle-ci n'est d'aucune façon conditionnée par celle-là. Si, comme c'est presque toujours le cas, la musique paraît exprimer quelque chose, ce n'est qu'une illusion et non pas une réalité. C'est simplement un élément additionnel que, par une convention tacite et invétérée, nous lui avons prêté, imposé, comme une étiquette, un protocole, bref, une tenue et que, par accoutumance ou inconscience, nous sommes arrivés à confondre avec son essence » (source : Wikipedia). Toutefois, nous ne nous contenterons pas de ce point de vue un peu expéditif.

***

Écouter une œuvre musicale, c'est comme écouter un poème dans une langue étrangère, incompréhensible, mais capable de nous affecter. « Il nous arrive tous les jours d'observer, [écrit Nietzsche dans La Naissance de la tragédie, traduit de l'allemand par Jean Marnold et Jacques Morland, traduction révisée par Jacques Le Rider, in F. Nietsche, Œuvres, vol. 1, p. 53], qu'une symphonie de Beethoven pousse chacun des auditeurs à parler en images, pour fantastiquement variée, voire contradictoire, que paraisse la juxtaposition des différents mondes d'images suscités par un morceau musical. [...] Oui, même lorsque le musicien a parlé en images d'une de ses compositions, qualifiant par exemple une symphonie de "pastorale", un mouvement de "scène au bord d'un ruisseau", et un autre de "réunion joyeuse des villageois", toutes ces indications ne sont que des représentations symboliques, nées de la musique, – et non pas quelque chose comme des objets imités par la musique, – et ces représentations ne peuvent en aucune façon nous fournir le moindre éclaircissement sur le contenu dyonisien de la musique ; elles n'ont même, comparées à d'autres images, aucune valeur exclusive. » Ainsi de cette œuvre, un Prélude, qui selon François, « au moyen d'un rythme ternaire et de variations harmoniques autour de l'accord de ré mineur, [...] dit l'absolu du commencement. ». Non ! Elle ne le dit certainement pas. Elle ne le suggère même pas... Dans le passage déjà cité de La Naissance de la tragédie, Nietzsche cite Schopenhauer : « pendant que nous sommes tout occupés à écouter l'exécution d'une symphonie, il nous semble voir défiler devant nous tous les événements possibles de la vie et du monde ; pourtant, si nous y réfléchissons, nous ne pouvons découvrir aucune analogie entre les airs exécutés et nos visions » (ibid.). Les individus informés peuvent y reconnaître une structure commune à d'autres œuvres désignés comme « préludes », mais cette structure ne renvoie pas pour autant au concept de commencement, ni à rien de semblable. Une musique peut nous évoquer la tristesse, mais elle ne la représente pas, ni dans sa particularité, ni dans sa généralité – elle se présente (elle est « Volonté » pour Schopenhauer, mais le terme – et le concept d'unité qu'il recouvre – est trop ambigu pour que nous l'employions ici). Mieux : contrairement à ce que suggère la métaphysique de la musique chez Nietzsche, la musique n'exprime pas le sentiment, alors même que le sentiment en est à la fois l'origine et la fin...

***

La musique nous fait effectivement percevoir quelque chose, qui est en lien avec le temps. Pour Theodor W. Adorno (Quasi una fantasia, trad. J.-L. Leleu, Gallimard, Paris, 1982 [1963], cité ici), « Comme le langage, la musique se présente comme une succession dans le temps de sons articulés qui sont plus que des simples sons. Ils disent quelque chose, souvent quelque chose d'humain. Et ils le disent avec d'autant plus de force que la musique est plus élaborée. Cette succession de sons s'apparente à la logique : elle peut être juste ou fausse. Mais ce qui est dit n'est pas séparable de la musique. Elle n'est pas un système de signes. »

Pas un système de signes, donc – sinon peut-être au sens religieux, mais je n'entrerai pas dans cet autre débat –, mais des vocables toujours variables : une musique n'a pas de référent, et la tonalité peut être délaissée pour un autre mode. « Interpréter le langage, [écrit encore Adorno], c'est le comprendre ; interpréter la musique, c'est la jouer. On nomme " interprétation", en musique, l'exécution qui, globalement, conserve sa similitude avec le langage, tout en gommant dans le détail tout ce qui présenterait cette similitude. C'est pourquoi l'idée d'interprétation appartient en propre à la musique, et ne lui est pas accidentelle. Mais bien jouer la musique, c'est avant tout bien parler son langage. Ce langage demande à être mimé, et non déchiffré. » Mimé, non déchiffré : ce quelque chose que nous fait percevoir la musique ne lui pas extrinsèque.

***

Adorno encore : « Pour distinguer la musique d'une simple succession de stimuli sensibles, on l'a appelée "unité de sens" ou "de structure". Ces termes peuvent être tolérés, dans la mesure où rien, en musique, ne reste isolé, où chaque détail ne devient ce qu'il est que par le lien qui le rattache – concrètement – à ce qui l'entoure et – par l'esprit – à ce qui est loin de lui : par le souvenir et l'attente. Cependant, le sens d'une telle unité est différent de celui qui fonde le langage signifiant. Le tout musical se réalise contre les intentions, qu'il intègre en niant chaque intention particulière, insaisissable. Il accueille en lui les intentions, non en les diluant pour obtenir une intention plus abstraite et plus haute, mais en s'ouvrant, au moment où il se constitue en unité, à l'appel de l'inintentionnel. Ainsi la musique est-elle presque le contraire d'une unité de sens, même là où, en comparaison de la simple présence sensible, elle apparaît comme telle. De là la tentation qui naît en elle de se soustraire, de son propre chef, à tout sens : de faire comme si elle était bel et bien, directement, le Nom.

Elle est, en somme, "réalité spirituelle". »

***

La musique n'est pas Volonté. Mais elle est. Ce qu'elle dit n'est qu'elle-même (la substance) – et s'articule à nos désirs.

***

« La révélation, ce fut West End Blues. Billie raconte qu'elle croyait que les onomatopées (pour cause d'oubli des paroles) de Louis Armstrong étaient de vrais mots et elle en inventait le sens, imaginant sur eux des significations aussi fantaisistes que les mots en vrai anglais qu'elle parvenait à choper au vol. Sa façon de comprendre changeait selon son humeur. Parfois le disque la faisait ruisseler de larmes ou éclater de rire. »

(Marc-Édouard Nabe, L'âme de Billie Holiday, La Table Ronde, « La petite vermillon », 2007 [1996], p. 68)

***

« C'est donc toujours sous la forme d'un langage, arbitraire ou non, que se présente la musique, affirme François. La difficulté réside plutôt dans la question de la finalité de ce langage : la musique vise-t-elle à produire un discours, ou tend-elle uniquement à stimuler les sens de l'auditeur, à lui procurer du plaisir ? L'horizon ultime de cet art serait alors la musicothérapie : la musique, ça fait du bien par où ça passe. Ça détend, ça réveille ou ça soigne ; mais ça ne dit rien. Voilà le jazz ravalé au rang de "musique d'ambiance", voire pour certains de "musique d'ascenseur". »

Réduire ainsi l'univers des affects à la stimulation du plaisir est un erreur. Il ne s'agit pas d'actionner un levier, de mobiliser un neurone, mais bien un réseau de neurones infiniment complexe. Notre inconscient n'est pas un théâtre de marionnettes. Une musique triste ne rend pas forcément triste – elle peut nous renvoyer cependant, par une certaine analogie temporelle dans une culture donnée (le caractère universel du « langage musical » est très douteux), à notre expérience de la tristesse. Elle n'est pas (nous en conviendrons tous) une simple architecture, un jeu de formes, produisant seulement de la jouissance esthétique (le seul discours légitime serait alors en effet un discours sur la forme, c'est-à-dire sur l'organisation mélodique, harmonique, rythmique, etc.). En réalité la musique n'est ni langage signifiant « visant à produire un discours », ni, évidemment, simple production de stimuli sensoriels. Elle fonctionne moins, semble-t-il, comme des variations autour d'hypothétiques règles unifiées ou unifiantes, que comme l'articulation de « molécules sonores en couplage capables de traverser des couches de rythmicité, des couches de durées tout à fait hétérogènes » ainsi que le suggérait Deleuze dans une conférence sur le temps musical. Le son ne renvoie pas à une personne, à un lieu ou à une idée. La musique crée son propre monde, qui cependant ne peut jamais être traduit en langage signifiant. Ce que nous fait percevoir la musique, pour Deleuze, ce sont des « forces imperceptibles qui ne deviennent perceptibles que par ce matériau. Elle a pour élément l'ensemble des forces non sonores que le matériau sonore élaboré par le compositeur va rendre perceptibles, de telle manière que l'on pourra même percevoir les différences entre ces forces, tout le jeu différentiel de ces forces. » Ces « forces » ne sont pas extérieures à la musique : je les conçois comme des affects en devenir, irréductibles aux intentions du créateur ou aux émotions du récepteur.

Mais je pressens que cette image d'« affect en devenir » est encore impropre. L'on pourrait peut-être aussi parler de « devenirs moléculaires », comme Pinhas et Deleuze, mais nous serions encore à côté de notre objet. Je crois que la musique est à peine pensable.

***

Lorsque j'écrivais plus haut que la musique n'était pas représentation, mais présentation, je ne voulais pas dire qu'elle ne se présentait qu'en tant que catégorie générique. Chaque œuvre, chaque segment – chaque note – se présente à nous dans toute sa singularité, ouverte à notre perception subjective.

***

La musique n'exprime rien, avons-nous dit. Nous dirons plutôt qu'elle imprime - impressions en devenir. Ce qu'exprime le musicien se trouve, dans la musique, systématiquement dissout en une manifestation purement sensible et phénoménale. Entre les deux, il n'y a qu'une analogie de structure.

***

Il en va, en apparence, de la musique comme des autres arts. D'abord, une œuvre musicale provoque des émotions. On peut aimer Coltrane plutôt que Django. C'est une question de goût. Ensuite, une œuvre musicale est caractérisée par un style, une structure, une technique qui lui sont propres. C'est une question de description musicologique. Or le jugement esthétique ne peut être réduit ni au sentiment, ni à la structure. L'absence de significations, fussent-elles métaphoriques, a poussé Nietzsche, dans sa période dite « de la maturité », à concevoir une « physiologie de la musique » qui mesure la valeur des œuvres à l'aune de la conception de la vie qu'elles exprimeraient par leur structure. Mais cette conception de la vie n'est pas à comprendre comme un « sens » extra-musical, « comme un au-delà ou un en-deçà de la musique auxquels celle-ci renverrait » (Éric Dufour, L'esthétique musicale de Nietzsche, Presses universitaires Septentrion, 2005, p. 321), mais simplement comme « la loi d'organisation qui régit la succession des sons ».

***

Langage donc, si l'on veut, de l'« émotion » (et non comme simple stimuli), mais langage qui d'ailleurs, bien qu'il passe par les conduits auditifs, ne mobilise pas les mêmes circuits neuronaux que le langage parlé (on peut perdre la faculté du langage et conserver notre sens de la musique, et inversement). Le cerveau ressent bien une musique avant de la reconnaître. Émotion musicale et connaissance musicale sont dissociées, si bien qu'un enfant autiste, qui présente de graves troubles du langage, peut s'avérer un authentique virtuose musical. Dans un article intitulé « A quoi sert la musique ? », Isabelle Peretz, qui a mis en évidence l'existence de circuits cérébraux propres à la perception musicale, évoque le cas célèbre de Blind Tom qui donnait des concerts de piano à la Maison-Blanche et dans le monde entier. « Le vocabulaire de Blind Tom comportait moins de 100 mots, mais son répertoire musical plus de 5000 pièces. Son histoire avait commencé en 1850 en Géorgie, lorsqu'il fut vendu avec sa mère au colonel Bethune. Jusqu'à l'âge de 5 ans, il ne parla pas, ne manifestant pour tout signe d'intelligence qu'un vif intérêt pour la musique jouée par les filles du colonel. À l'âge de 4 ans, il jouait les sonates de Mozart qu'il avait entendues. À l'âge de 6 ans, il commença à improviser. À 7 ans, il donna son premier concert. En 1862, alors même qu'il ne savait pas lire la musique, il rejoua de mémoire et sans erreur quatorze pages d'une composition originale qu'il n'avait entendue qu'une seule fois. Blind Tom donna des concerts jusqu'à l'âge de 53 ans. Sa carrière s'arrêta le jour où le colonel, qui prenait soin de lui, mourut.

« Le cas de figure inverse existe également : certaines personnes sont en effet incapables de distinguer quelque forme de musique que ce soit, même après avoir pris des cours – c'était le cas de Che Guevara – ou éprouvent des nausées lorsqu'ils entendent de la musique, ne comprennent pas quel agrément les autres peuvent y trouver, ont l'impression d'entendre un discours prononcé dans une langue étrangère.

« Lors d'un bal organisé pour son anniversaire, le Che, très conscient de son infirmité musicale, demande à Alberto, son ami d'enfance, qui l'accompagnait, de lui donner un coup de coude lors du prochain tango, afin qu'il puisse inviter à danser une infirmière qu'il trouvait à son goût. Alors que la fête battait son plein, l'orchestre entama soudain une samba brésilienne, la musique favorite du Che. Alberto, oubliant le pacte conclu, donna, sans y penser, un coup de coude de connivence au Che, qui se précipita pour inviter sa belle à danser le tango... sur le rythme d'une samba endiablée. Réalisant qu'il se passait quelque chose de bizarre, le Che revint vers Alberto, littéralement mort de rire. »

Isabelle Peretz donne encore un exemple frappant de cette primauté de l'émotion sur la cognition dans la réception musicale : « Céline, à qui un accident cérébral a fait perdre la compétence de reconnaître les airs musicaux, dit en écoutant le célèbre Adagio d'Albinoni sorti de sa propre collection de disques: "Je ne connais pas cette musique. Mais elle est tellement triste qu'elle me fait penser à l'Adagio d'Albinoni." Ce qui a touché le cerveau de Céline, ce n'est pas la connaissance d'un morceau familier, si souvent écouté, mais la tonalité affective du morceau, le langage émotionnel de la musique. »

***

Dans son ouvrage Les fondements de la musique dans la conscience humaine, Ernest Ansermet postulait que si la musique s'adresse aux sentiments et non à la cognition, c'est avant tout par son obéissance logarithmique au système tonal (selon l'auteur, l'atonalité serait une hérésie ne méritant pas l'appellation de musique, au prétexte qu'elle lui ferait perdre toute sa signification. Tout musique s'écartant des logarithmes serait ainsi « mauvaise »...). Mais Ansermet, qui parlait d'une « phénoménologie de Dieu » (et qui qualifiait la musique d'Olivier Messiaen d' « inauthentique » ou les expérimentations stochastiques de Xenakis de « farfelues » !), s'égarait. Dans Les Théories scientifiques de la musique au XIXe et XXe siècles (Vrin, 1996), Laurent Fichet démontre les incohérences et les limites de cette théorie mathématico-phénoménologico-musicale, qui amena Ansermet à inclure dans un même panier pouilleux musique atonale, dodécaphonique ou concrète, musique électronique, cubisme, surréalisme et art abstrait, nés selon lui d'idées et non de sentiments ! Mais Ansermet ne cherchait, selon ses propres mots, qu'à fournir « des "normes" objectives de jugement devant les problèmes que pose la musique et notamment celle d'aujourd'hui, et c'est le besoin de mettre au jour ces "normes" qui avait été le mobile de nos recherches »... Toutes les tentatives d'encercler le mystère musical dans un carcan totalement rationnel ont échoué (la mélodie n'est pas une simple opération mathématique – elle résonne en nous intimement).

***

François écrit : « La mélodie ne se limite pas à l'immanence de la sensation, elle ne se contente pas de se replier sur elle-même en signifiant sa propre apparition ; mais, découpant l'écoulement des secondes en mesures, elle s'érige en métaphore du temps. Elle s'inscrit dans le temps et finit par s'y substituer, la pulsation remplace la course de la trotteuse et entraîne l'auditeur dans une narration à part entière dont la matière paradoxale est faite d'intervalles et de silences, avec sa propre temporalité, ses accélérations et ralentissements, ses pics d'intensité et ses plages de désolation, mais sans que ce pur mouvement puisse jamais se réifier sous une forme dicible. »

Le terme de métaphore me paraît inapproprié, parce qu'il signifierait que la mélodie renvoie au concept de « temps », ce qu'elle ne fait assurément pas (observons par ailleurs que la musique n'est pas toujours pulsée, ou plutôt certaines successions très rapides de notes « dépulse » le temps pulsé pour en faire un temps non pulsé, ou disons un troisième temps). La musique n'est pas abstraction. Mais elle ne se replie pas sur elle-même, c'est vrai : bien plutôt, aussitôt entendue elle se déplie dans nos espaces intérieurs et y impose en effet sa propre temporalité. La musique ne métaphorise rien, ni le « présent », ni le « temps » (dont le propre n'est pas d'être mais de devenir). Elle ne remplace pas un terme par un autre, elle produit des affects ou impressions en devenir qui peuvent être d'une infinie complexité. Pour Paul Ricœur (dans un entretien), si la musique de Messiaen ne signifie rien de mystique, du moins introduit-elle « dans une région sonore capable d'une mystique ». Et, ajoute-t-il, c'est bien suffisant. Ricœur, dans ce même entretien, a peut-être mieux que quiconque résumé cette relation que la musique entretien avec le « sens » : « L'œuvre d'art se réfère en effet à une émotion qui a disparu comme émotion, mais qui a été préservée comme œuvre ». Mais de notre point de vue, nous l'avons vu, la musique crée moins une « humeur », un « mood », qu'un mood en devenir.

***

« [La musique] dessine donc un devenir temporel continu dans lequel le temps apparaît dans sa caractéristique véritable, comme un changement incessant, comme un flux. Partant, le rythme, pour autant qu'il spatialise le temps et qu'il immobilise le devenir, reste quelque chose d'extérieur à la musique qui déforme la temporalité véritable. C'est pourquoi l'élément essentiel de la musique reste la mélodie, qui apparaît comme le devenir dans lequel advient une forme qui reste en métamorphose constante sans pouvoir trouver des contours clairs et distincts. » (Éric Dufour, L'esthétique musicale de Nietzsche, op. cit., p. 91)

***

Mystère, et non énigme, la musique n'est pas porteuse de sens, mais nous dévoile quelque chose d'indicible et qui n'est pas extra-musical – quelque chose qui a sans doute à voir avec une certaine musicalité de la vie. Dès lors, si l'improvisation – qui du point de vue du créateur est un mode de production éminemment singulier – se singularise du point du récepteur, ce ne peut être que par une production d'affects qui lui seraient spécifiques.

***

Je veux bien admettre avec André Suarès et Marc-Edouard Nabe, étant moi-même amateur de jazz, que « l'homme qui improvise est le musicien en amour ». Mais au moment où l'artiste crée, il est toujours plus ou moins (selon les conditions) en situation d'improviser : il choisit une note plutôt qu'une autre, selon une logique qui lui appartient en propre.

***

« Le langage signifiant voudrait dire l'absolu de façon médiate, et cet absolu ne cesse de lui échapper, laissant chaque intention particulière, du fait de sa finitude, loin derrière lui. La musique, elle, l'atteint immédiatement, mais au même moment il lui devient obscur, tout comme l'œil est aveuglé par une lumière excessive, et ne peut plus voir ce qui est parfaitement visible. » (T.W. Adorno, op. cit.)

Dès qu'elle est jouée et entendue, la musique ne rend perceptibles, par sa manière très spécifique de se « substituer » au temps, que des forces inintentionnelles, indicibles et imperceptibles. Il n'y a aucune raison rationnelle de n'attribuer ces propriétés qu'au jazz et à l'improvisation – ce que ne fait d'ailleurs pas notre ami –, d'autant que les genres s'interpénètrent : le jazz n'est pas né de nulle part, et a lui-même innervé la musique rock, pop et électro.

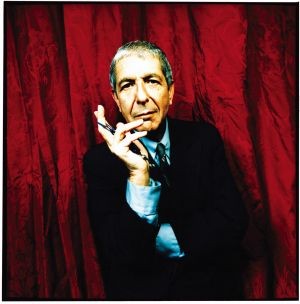

« Time on my hands interprété par Django Reinhardt n'est pas ontologiquement équivalent à un enregistrement de Radiohead, Leonard Cohen ou Paul Tortelier. » nous dit François. Se place-t-on du point de vue de l'artiste ou de l'auditeur ? Génétiquement, ils ne sont pas équivalents. Mais ontologiquement ?... Chaque œuvre musicale, improvisée ou non, a sa temporalité propre, ses forces internes (ses intervalles, ses « syntagmes » propres). Une chanson de Radiohead ou de Leonard Cohen, une suite pour violoncelle interprétée par Tortelier ou Anner Bylsma, ne sont jamais « réalisation d'un discours prédéfini », parce que même dans le cas de J.-S. Bach, la partition n'est pas l'œuvre. Et si, dans ce dernier cas, la note suivante est déjà connue, la qualité de l'interprétation pourra faire surgir de nouveaux affects. Et encore, la musique classique constitue une forme d'exception : toute œuvre musicale enregistrée forme « la trace d'un présent inaccessible en tant que tel à l'auditeur ». En gravant ce « présent », la musique enregistrée n'en devient pas la métaphore : elle le dissout, l'oublie et se présente.

***

S'il y a bien singularité de l'improvisation, en tant que mode de production qui laisse le musicien tracer sa voie parmi un champ de possibles, il nous faut étendre cette singularité à toute production musicale qui n'est pas conçue comme simple architecture mathématique et automatique. Le jazz en ayant fait l'un de ses principes de bases, il n'est guère surprenant qu'il produise cette impression. Mais tous les spectateurs de bons concerts de rock savent que chaque interprétation est toujours réinterprétation, surgissement d'un hapax. Les musiciens d'exception, qu'ils aient pour nom Wolfgang Amadeus Mozart, Django Reinhardt, Olivier Messiaen, John Coltrane, Lester Young, Philip Glass, John Zorn ou Michael Gira, produisent des musiques plus vivantes que les autres.