« Ici, il n’y a pas plus mais moins de rythme que là où il n’est pas fétichisé ; on trouve seulement des translations d’éléments toujours identiques et entièrement statiques, du sur-place où l’irrégularité du retour remplace le nouveau. […] Leur seul but, c’est d’inculquer à la danseuse et aux auditeurs une inaltérable raideur par des secousses convulsives, des chocs, sur lesquels aucune angoisse flottante ne peut anticiper. »

Theodor W. Adorno, Philosophie de la nouvelle musique.

Selon Olivier Joyard et Jean-Marc Lalanne[1], « [d]ans Millenium Mambo, Hou retravaille au corps le cinéma de son supposé rival Wong Kar-wai. […] les images de Wong reviennent à travers celles de Hou, mais vidées de leur énergie hoquetante, tirées vers une atonalité comateuse. » C’est que, aux boucles nostalgiques de Wong Kar Wai, puissantes images-cristaux d’un ancien amour pertinemment soulignées d’entêtantes mélodies, Hou Hsiao-hsien oppose un présent bouclé sur lui-même, sur une bande-son d’où la mélodie est quasiment absente, remplacée par la house atmosphérique, répétitive, de Lim Giong. Dans la séquence d’ouverture de Millenium Mambo, Shu Qi est un avenir fantasmé comme Maggie Cheung était un souvenir exalté dans In the mood for love – notons d’ailleurs que les deux films partagent le même chef opérateur, Lee Ping-Bing (en collaboration avec Christopher Doyle chez Wong).

Pour Jean-Michel Durafour, le titre Millenium Mambo peut lui-même être entendu comme un écho au tango d’In the mood for love, bien que, précise-t-il, « on ne trouve aucun mambo dans le film »[2]. « Là-encore, poursuit l’auteur, il s’agit d’un détour : “mambo” pour mouvement pur, élégance du geste, suavité du style, glissement sans heurt. C’est d’ailleurs le sens de l’original, manbo, formé à partir de deux caractères chinois, qui n’ont initialement rien avoir avec notre mambo, man et bo, et que l’on peut traduire, en respectant les tons, par “onde gracieuse”[3]. Ondes, fréquences, beats… « La mélodie, écrit encore Durafour, c’est la négation de l’instant. L’instant n’y compte que pour être relevé dans la note à venir qui va prolonger la note actuelle, et la lie, tout comme la note précédente l’avait préparée, également dans la continuité : “rétention” et “protention” dans le vocabulaire de Husserl… […] La musique techno, a contrario, et au-delà du phénomène physiologique de l’écoute, est une musique du pur présent, qui nécessite d’oublier ce qui précède et de ne pas anticiper sur l’avenir. Elle est, ainsi, parfaitement représentative d’une jeunesse aliénée qui n’a plus de mémoire ni de projets »[4]. Bien entendu, Jean-Michel Durafour se fait le porte-parole d’une réception réactionnaire de la musique techno (une musique totalitaire aurait dit Philippe Muray, qui aurait sans doute repris à son compte l’inquiétude de Nietzsche : « Je souffre de ce que la musique ait perdu son pouvoir de dire oui au monde, de le transfigurer, je souffre de ce qu’elle soit une musique de décadence et non plus la flûte de Dionysos »[5]), dont d’autres, comme Richard Pinhas, ont cependant montré qu’elle était aussi un art, en tant que « pure concrétion de temps, bloc temporel » – du moins quand elle est expérimentation et non seulement répétition ad nauseam du même – dont l’origine remonte bien avant la reconnaissance populaire des musiques acousmatiques. La musique électronique « intelligente » possèderait en outre, toujours selon Pinhas, « un rapport idiosyncrasique à la répétition du même indifférent, mais aussi à la répétition différenciante. […] La répétition sait être une transvaluation et un saut vers une dimension supérieure et inouïe, transcendante à toute répétition identique. ». Si elle se garde bien de porter le moindre jugement de valeur, la caméra de Hou Hsiao-hsien n’en capte pas moins ce qui relie avec tant de force la jeunesse désorientée du vide moderne, et cette musique machinique (ou transhumaine ?) qui est aussi, pensons-y, une tentative désespérée de résister au désenchantement, de s’accrocher à un ordre au cœur du chaos. Nul doute, cependant, que le maître taïwanais pourrait faire siens ces propos tirés de Tarkovski : « Comparez la musique orientale et la musique occidentale. L’Occident s’écrie : “Me voilà ! Regardez-moi ! Ecoutez comme je souffre, comme j’aime ! Comme je suis malheureux, comme je suis heureux ! Je ! Moi ! Mon ! Mien !” L’Orient, quant à lui, ne souffle mot sur lui-même, totalement ouvert à Dieu, à la Nature , au Temps. »[6] Or la musique techno, qu’elle soit trance, goa, house ou ambient s’écoute précisément en club, en boîte, lieu privilégié du lien simulé, ou bien seul, isolé du monde par de larges écouteurs comme ceux de Hao-hao, le petit-ami (et jaloux compulsif) de Vicky (les personnages s’isolent également par d’autres moyens, ainsi Vicky, au Japon, symboliquement coupée de ses camarades par un cache-oreilles rose).

Techno, le film l’est aussi, donc, répétant « ad libidum les mêmes motifs », comme s’en plaint Yann Gonzales sur le site de Chronic’art, qui condamne un « montage éclaté, au sein duquel l’espace et le temps répondent moins à des critères logiques qu’à un souci de nostalgie sensuelle ». Si le constat est juste, la conclusion est erronée – et le flou dont le critique accuse le film, est surtout le signe de sa propre incompréhension. Nous l’avons vu, l’image de Millenium Mambo est plus dépressive que nostalgique. Les copies multiples de Vicky, ses répliques, ont une vie trop creuse pour susciter la nostalgie. Au contraire, c’est au contact de Jack et de la grand-mère des frères Takeuchi, au Japon (c’est-à-dire en-dehors de son environnement aliénant), autrement dit au contact d’une famille, d’une tradition, au contact du lien, que, entrevoyant son avenir de femme vieillissante – et ce n’est alors qu’une autre image de Vicky, l’aperçu quasi surnaturel d’un pli futur –, Vicky rompt enfin la boucle de présent au sein de laquelle elle tourbillonnait jusque lors. Ne compare-t-elle pas Hao-hao, en voix off, à un « bonhomme de neige » qui, avec le soleil, « allait disparaître », comme si chaque nuit était une répétition de la précédente ? L’essentiel du film se déroule en nocturne. De fait, Vicky, Hao-hao, Doza et leurs semblables vivent seulement au rythme des spots, des néons, des clignotements de lumières. Ils s’éteignent, s’allument, s’éteignent, sans cesse, sans que la nouvelle extinction, le nouvel éclairage, puisse être considéré différemment du précédent (dès lors, il n’est pas anodin que le second voyage japonais de Vicky nous montre enfin la lumière du jour). Ils passent d’un beat à l’autre, d’un clignotement à l’autre, d’un lieu à l’autre (d’une boîte de nuit à l’autre), sans que le voyage, le trajet, aient la moindre importance – ceux-ci ne nous sont d’ailleurs jamais montrés, pas plus que la ville elle-même du reste. Le temps, pour eux, est une telle contrainte qu’ils n’ont de cesse de s’en débarrasser (or, le temps n’est-il pas, selon Tarkovski, « la condition d’existence du “moi” »[7] ?).

Le neuvième plan du film, qui suit immédiatement la première séquence de discothèque, témoigne magistralement de ce ballet de corps étrangers les uns aux autres. La caméra cadre l’intérieur de l’appartement de Hao-hao (notons au passage que Vicky ne possède quasiment rien, et le peu qu’elle possède, comme son sac à main et son contenu, est régulièrement inspecté par son petit ami), flou, réduit à de gros points lumineux. Bruit de clés, de porte qu’on ouvre. Panoramique. La caméra fait le point à l’approche de Vicky, qui se déshabille (de la chambre, vue à travers un « cadre dans le cadre » de l’extérieur, nous ne voyons qu’une mince bande). L’œil du spectateur est attiré par une lampe jaune, un papier peint rouge et noir, et divers cadrans lumineux bleutés. Vêtue d’une minijupe et d’un soutien-gorge, elle enfile un gilet rouge marqué « Army ». Panoramique gauche quand Vicky repasse au premier plan pour gagner la salle de bains. Une autre pièce est à présent visible entre deux murs, comme précédemment. Cette fois il s’agit du studio de Hao-hao, baigné d’une lumière bleue semblable à celle de la boîte de nuit. Un peu plus tard, dans le même plan-séquence, Hao-hao et Vicky se disputent. L’écran est alors coupé en deux par les éléments du décor : à gauche, Vicky, encadrée par le bleu électrique du studio ; à droite, Hao-hao, dans la froide blancheur du réel. Image de leur immaturité ? Enclos dans leur temporalité suspendue (Hao-hao n’a-t-il pas volé la Rolex de son père ? Ici, c’est moins le père en tant qu’individu qui est visé, que le symbole du temps – de l’argent), ces jeunes n’ont plus le moindre désir[8] (Vicky voudrait quitter Hao-hao, qui est manifestement incapable de la rendre heureuse, mais elle ne parvient pas à s’y résoudre). Ni heureux, ni malheureux, ils pourraient tout aussi bien disparaître comme les personnages de Kairo de Kyoshi Kurosawa, sans qu’aucun de leurs camarades ne s’en formalise[9]. Ils n’ont aucune conscience de la mort – encore que Vicky s’inquiète sincèrement de la santé de Hao-hao, au point de lui lancer, bouleversée, que la drogue, « cette merde » (dont la voix off nous a dit plus tôt qu’elle en a elle-même beaucoup consommé) le tuera –, ils sont des enfants, mais des enfants désenchantés.

La première excursion de Vicky à Yubari au Japon (introduite par un magnifique travelling avant sur une route enneigée sur le thème musical de la séquence d’ouverture), onctuée par l’empreinte de son visage moulée dans la neige (« l’exacte matière du présent » pour Mia Hansen-Love), puis sa visite chez Jack, après une énième dispute avec Hao-hao, marquent l’avènement d’un second temps, celui d’une nouvelle naissance. Au Japon (où se déroulera le film suivant de Hou Hsiao-hsien, Café Lumière), Vicky est déjà ailleurs, hors de sa prison techno. À Taipei elle ne regardait jamais vraiment rien, ni personne, parce que tout se confondait. À Yubari, elle contemple de vieilles affiches de cinéma. Il s’agit moins d’évoquer un cinéma défunt, que d’enfin confronter Vicky au Temps. D’où son besoin de laisser son empreinte, même éphémère. Jack, lui, tandis que Vicky réclame de la sauce pimentée pour sa soupe (pour sa vie), récite des sutras. Pour Jean-Michel Durafour, cette seconde partie « sera comme la répétition inversée de la première, où l’on retrouve un certain nombre d’éléments identiques […], mais, désormais, comme niés, relevés. » En gravant ainsi la neige de son empreinte éphémère, Vicky abandonne une part d’elle-même, ou plutôt, elle s’éloigne d’elle-même – elle prend un nouveau pli qui rend enfin possible la séquence d’ouverture, à la fin de laquelle Vicky disparaît littéralement de l’écran, descendant les marches d’un escalier en sautillant tandis que la caméra, elle, s’est arrêtée. Filmée en gros plan, l’empreinte dans la neige apparaît d’ailleurs comme un négatif du visage de Vicky, ou comme un visage étranger, d’extraterrestre (et l’on se remémore alors ces mots de Hao-hao rapportées par la voix off au début du film et maintes fois illustrées par la mise en scène : « Tu es venue de ton monde et tu es tombé dans le mien. C’est pourquoi tu ne comprends pas mon monde. »[10]). L’empreinte, la grand-mère des frères Takeuchi, symbolisent l’impermanence des choses. « Seule la mort est éternelle, qu’il y ait ou qu’il n’y ait rien de l’autre côté. »[11]. C’est alors une autre Vicky, au sens littéral, plus mûre enfin, moins infantile, qui naît au monde par le regard du réalisateur. Le second voyage de Vicky, partie rejoindre Jack – qu’elle ne trouvera jamais – au Japon, la montre en intérieurs et extérieurs jour. Dans une rue. Au réveil dans un hôtel, au petit matin, avec de nombreux passages de trains en arrière-plan (fait rarissime, Hou utilise ici un jump-cut, qui renforce encre l’attente, la perception du temps). Enfin adulte, enfin vivante. Sur un magnifique travelling avant d’un chemin de fer enneigé, Vicky exprime d’ailleurs son désir de devenir une personne normale, « avec une vie ». Olivier Joyard et Jean-Marc Lalanne ont donc raison quand ils écrivent dans les Cahiers du Cinéma que Millenium Mambo, qui d’une certaine manière décrit une mue aussi radicale que celle de Mulholland Drive, appelle à être vu deux fois. Et pas seulement deux fois. Le spectateur qui revoit pour la énième fois ce film raffiné, devient malgré lui le semblable de Vicky et de ceux qui partagent son existence. Ces visions répétées, loin de nous enfermer dans une boucle de néant, nous en font pénétrer la substance et, comme par miracle, ramener les personnages à la vie. Et au Temps.

[1] O. Joyard et J.-M. Lalanne, « Lynch et “HHH”, l’autre avant-garde », in Cahiers du Cinéma n°562, novembre 2001.

[4] J.-M. Durafour, op. cit., p. 77.

[6] A. Tarkovski, Le Temps scellé, éd. des Cahiers du Cinéma, « Petite bibliothèque », 2004, p. 281.

[10] Plus tard, Hao-hao prononcera des paroles identiques, prélude à une violente dispute : « Nous venons de deux mondes différents. Comment peut-on vivre ensemble ? ».

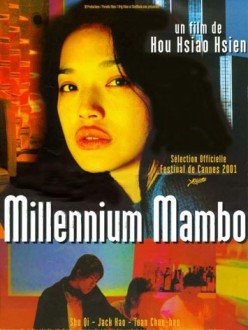

Dans son quinzième film, Millenium Mambo (2001), Hou Hsiao-hsien immerge sa caméra et le spectateur dans l’univers figé de la jeunesse taïwanaise, sans passé, sans futur, sans autre liens qu’automatiques, au narcissisme exacerbé, sans autre communion que stroboscopique, égarée dans sa quête de sens. Il ne s’agit pas tant, cependant, d’exprimer un point de vue moral, réactionnaire, sur l’évolution des villes modernes et d’une certaine frange de leurs habitants, que d’en capter l’essence, d’en comprendre l’impasse, de l’aimer (« j’ai voulu montrer que l’existence des hommes peut être comparable à des feuilles qui tombent d’un arbre. Si je n’ai pas filmé tout l’arbre, j’en ai isolé quelques feuilles. […] Je voulais juste filmer un moment de leur vie ; et filmer également mes sentiments envers eux. »

Dans son quinzième film, Millenium Mambo (2001), Hou Hsiao-hsien immerge sa caméra et le spectateur dans l’univers figé de la jeunesse taïwanaise, sans passé, sans futur, sans autre liens qu’automatiques, au narcissisme exacerbé, sans autre communion que stroboscopique, égarée dans sa quête de sens. Il ne s’agit pas tant, cependant, d’exprimer un point de vue moral, réactionnaire, sur l’évolution des villes modernes et d’une certaine frange de leurs habitants, que d’en capter l’essence, d’en comprendre l’impasse, de l’aimer (« j’ai voulu montrer que l’existence des hommes peut être comparable à des feuilles qui tombent d’un arbre. Si je n’ai pas filmé tout l’arbre, j’en ai isolé quelques feuilles. […] Je voulais juste filmer un moment de leur vie ; et filmer également mes sentiments envers eux. »