À l’occasion de la réédition de Narcose et de la sortie d’un recueil de nouvelles, L’homme qui parlait aux araignées (tous deux aux éditions la Volte), le site ActuSF consacre un petit dossier à Jacques Barbéri, l’un de ces auteurs qui, avec Antoine Volodine, Francis Berthelot, Emmanuel Jouanne et quelques autres, ont – ou avaient – une conception de la science-fiction comme littérature des marges – et d’abord comme littérature –, comme espace de liberté absolue (thématique ou formelle), telle qu’on peut (ou pas) la découvrir dans deux recueils du groupe Limite (alors rejeté par la frange fondamentaliste du milieu[1]) : Malgré le monde, paru chez Denoël (Présence du futur) en 1987, et plus récemment, Aux limites du son (la Volte, 2006). Il y avait chez eux le même goût pour l’expérimentation, pour la transgression – et même l’abolition – de toutes les conventions que l’histoire du genre imposait, et pour une certaine esthétique de l’aventure intérieure, avec en toile de fond, souterraine ou non, la figure de l’auteur. Non, d’ailleurs, que ces sept écrivains (rejoints par Philippe Curval et fuis par Antoine Volodine dans Aux limites du son) aient manifesté une quelconque unité esthétique, mais tout de même, comme me le rappelait Philippe Curval dans un entretien accordé aux abonnés de la défunte liste de discussion Mauvais Genres en 2003, le groupe Limite, « posait en effet la question du style, souvent négligée par les meilleurs écrivains [du genre] ».

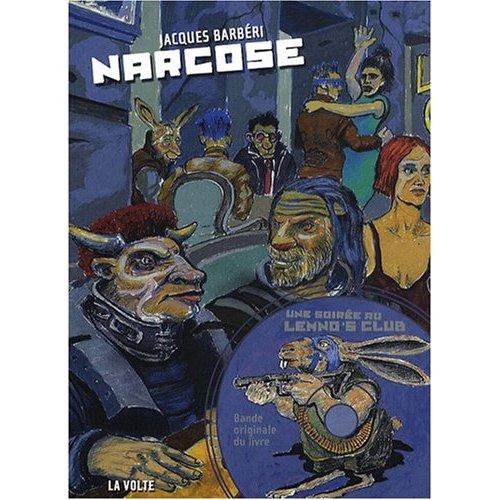

Les romans de Jacques Barbéri, parus ultérieurement dans l’excellente (et exigeante) collection Présence du Futur, témoignent eux aussi de cette vision iconoclaste et, pourrait-on dire, abymée de la science-fiction, qui se réclame autant de William Burroughs, de Charles Bukowski et des génies du stream of consciousness, que de J. G. Ballard, Michel Jeury ou Philip K. Dick. Qu’aurait donnée une adaptation d’un roman bien tordu de Dick par Tex Avery ? Vous le saurez en lisant Narcose (1989), largement remanié pour sa réédition. Je ne saurais, par ailleurs, que vous recommander de dénicher Une soirée à la plage (1988), l’excellent premier roman de Barbéri, dont l’univers bascule du grotesque au tragique, sans qu’on y prenne garde.

Pour finir, je ne peux pas ne pas évoquer un autre versant de l’œuvre de Jacques Barbéri : la musique. L’auteur de La mémoire du crime (1992) fait en effet partie d’un groupe aux multiples facettes, Palo Alto, dont je ne connais guère la discographie, mais dont je réécoute régulièrement le Mondocane (CD de Palo Alto / Klimperei assorti d’une nouvelle de Barbéri) à l’atmosphère aussi envoûtante qu’un film d’Alejandro Jodorowsky (Santa Sangre). Et si le CD fourni avec Narcose (Une soirée au Lemno’s Club), où l’on retrouve fréquemment Palo Alto, constitue une bande-son rêvée pour la lecture du roman, je vous conseille surtout l’acquisition de Drosophiles et doryphores, l’excellent album électro-jazz de Jacques Barbéri et de Laurent Pernice, sur un label slovène (RX:DX), qui par moment, avec ses mélopées de sax enveloppées par les programmes de Pernice, rappelle certains titres ambient de Painkiller.

À lire, donc, sur ActuSF : une interview de Jacques Barbéri, par Jérôme Vincent, Jérôme Lavadou et moi-même ; la critique de Narcose par Jérôme Lavadou, et mon propre article sur Narcose, « Rêve party chez les Têtes Molles ».

[1] Lire par exemple la note de lecture de Denis Guiot, parue dans L’Étudiant en janvier 1988, où les textes de Malgré le monde sont qualifiées, je cite, d’ « illisibles et sans intérêt, oscillant entre le symbolisme abscons et le nombrilisme puéril », ou la notule de Lorris Murail (Science et Avenir, janvier 1988), qui évoque des textes « pour la plupart informes, d’une obscurité sans grandeur, habités par les sempiternels relents de surréalisme éteint »… Mais en réalité, ce que Guiot et Murail reproch(ai)ent plus ou moins explicitement aux auteurs du recueil, c’est de ne pas se contenter d’être de simples « conteurs », autrement dit, de sortir du rang…