« Alors, que nos correspondants se rassurent, d’ici quelques années les premiers balbutiements d’un bébé ne seront plus “papa” ou “maman”, mais “simili”. C’est ainsi que l’on se propose de nommer les futurs précepteurs de notre progéniture ».

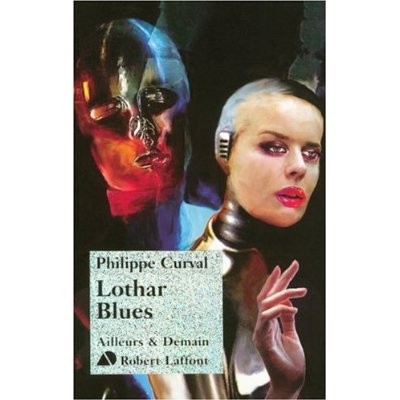

Philippe Curval, Lothar Blues.

Après Georges Panchard et sa Forteresse, la prestigieuse collection Ailleurs & Demain dirigée par Gérard Klein s’enrichit enfin d’un nouveau roman francophone, Lothar Blues, le dernier opus en date d’un des grands noms de la SF française, Philippe Curval. Celui-ci nous l’avait promis : dans Lothar Blues les robots ne sont ni asimoviens, ni dickiens, mais assurément… curvaliens.

Deuxième moitié du XXIème siècle. Dans l’Europe d’après les Années de chien, l’essentiel du travail est accompli par des robots. Pendant que les quasis patrouillent avec leurs équipiers humains, des similis éduquent vos enfants bien mieux que vous ne le feriez vous-même. Normal : vous êtes tous névrosés, et eux, pas. C’est ainsi que Noura M’Salem, grand créateur d’environnements virtuels scénarisés, aux jambes en kevlar, a été élevé par un robot-nounou à l’apparence de gribouillis d’enfant nommé Lothar. Or voici qu’après des années, Lothar resurgit, renvoyé par le garde-meuble où celui-ci, jugé inutile, végétait. Mais alors qu’il s’apprêtait à délivrer un important message à Noura, Lothar disjoncte…

Entre Paris, Barcelone et la Moldavie, c’est avec bonne humeur et causticité qu’un Philippe Curval en forme olympique nous convie au spectacle des aventures rocambolesques de Noura, Lothar, Skylee et des autres. Et il s’en passe, des choses ! Le très mussolinien Karel Burr (dont le nom, entre Karel Čapek, l’inventeur du mot « robot », et Raymond Burr – l’homme de fer – en dit long sur sa véritable nature…) exige le recyclage de tous les robots, qui empêchent les humains de travailler, et appelle de ses vœux l’avènement de l’ère postechn. Jerzy Liesenstein, dans un genre plus débraillé – cet auteur de plusieurs pamphlets et d’un roman de SF vit dans une vieille piscine aménagée en bibliothèque et couverte d’une bâche de l’armée – réclame de son côté la fin du travail (Curval, lui, connaissant les valeurs du travail comme de l’oisiveté, les renvoie dos à dos). Bref, la paix bien policée de l’administration de Bruxbourg (« Tout semble calme et indolore dans notre monde anesthésié. En réalité, le danger rôde partout ») commence à se fissurer sur les bords. Et tandis que la tension monte (et que des robots collent des procès aux fesses de leurs propriétaires pour être libérés en fin de contrat), Noura tente de renouer avec son passé et de trouver ce que sont vraiment devenus son père (l’ex-chercheur en inconscient robotique se serait fait « recycler »…) et sa mère, dont il ne resterait plus qu’une copie numérique réfugiée dans un monastuel…

Au bras d’une ravissante matsushita (un robot théâtreux aux formes avantageuses), puis d’une mutante qui s’avère être sa sœur, puis qui s’avère ne l’être pas, et en compagnie d’un Lothar à la conscience émergeante et pince-sans-rire, Noura M’Salem s’acoquine avec le réparateur de robots Sylvain Borodine – qui lui révèle un secret à l’abri d’une bulle asynchrone et greffe un deuxième bion (un cœur, si l’on veut) à Lothar –, il critique la société des loisirs, prend le errehère, pourchasse des moutons virtuels au Pays de Galles, s’affronte à Karel Burr et palabre avec son vieux pote Liesenstein, se souvient de Woody et les robots, se baguenaude dans le quartier de la Contrescarpe, assiste aux premières manifs de robots illuminés par la grâce de Dieu, s’afflige du racisme anti-robots ordinaire ; et surtout, surtout, en pleine pagaille, notre homme doit composer avec une découverte aussi vertigineuse qu’improbable, où l’on apprend que Dieu ne serait pas Dieu mais un Über-robot de von Neumann nommé Vatek – nous allons y revenir –, et que la nana qui vient de s’étriper avec une autre nana serait une Ève future, rien que ça, capable grâce aux paquets d’ondes et aux pépites de quarks de se projeter quelques picosecondes dans l’avenir…

Par des moyens assez extraordinaires, nous apprenons donc que nous ne serions en réalité que des organismes génétiquement modifiés, choisis et améliorés par une intelligence artificielle, une « espèce légendaire qui parcourt l’univers afin d’y faire naître l’intelligence ». Ces « entités fonctionnelles » auraient provoqué l’accélération de nos capacités physiques et intellectuelles. Pourquoi ? Qui sont-elles ? Qui les as créées ? Nous n’en saurons rien. On les appelle les « semeurs de pensée ». Leur but, selon le père (mort) de Noura M’Salem, serait tout simplement de faire éclore le langage : « Le monde n’existe que lorsqu’il est nommé. Dès le moment où les créatures qu’ils ont manipulées accèdent à ce pouvoir, elles créent une réalité qui leur est propre, donc un objectif existentiel dont elles gèrent la finalité selon leurs choix ». En donnant à ses personnages des noms bibliques ou célestes (Sarah, Eliah, Noura [1], Skylee…), et en terminant son livre par l’avènement programmé d’une nouvelle humanité, l’auteur propose une relecture matérialiste et athée de nos mythes fondateurs. Mais Philippe Curval n’approfondit malheureusement pas les conséquences métaphysiques de ces formidables révélations. L’existence de Vatek évacue-t-elle forcément l’idée de Dieu ? Son échec (il aurait « commis une erreur monumentale en accélérant l’émergence d’un hominidé pris au hasard parmi des centaines d’autres », empêchant ainsi une saine concurrence de s’installer et de prévenir les bassesses et fourberies de l’humanité moderne) rend-il forcément inutiles les religions ? Rien n’est moins sûr.

On pourrait aussi regretter, par exemple, que la théorie, assez loufoque il est vrai, de l’inconscient robotique soit si peu développée, ou que l’utilisation par l’auteur des théories déjà maniées récemment par Stephen Baxter dans Temps soit si peu exploitée, mais nous devons bien admettre que précisément Lothar Blues s’inscrit dans une démarche de divertissement, d’hommage aux pulps et aux récits de « l’âge d’or » de la science-fiction, sans pour autant renoncer à nous renvoyer un reflet bien foutraque, bien anar – et beaucoup plus amusant que celui de La Zone du Dehors d’Alain Damasio – du système social-libéral qui est le nôtre, et qui entend réglementer chacun de nos comportements. Mais Philippe Curval, certes conscient des déterminismes mais farouche existentialiste, préfère à la lutte organisée, qui suppose d’adhérer à un projet idéologique, la réaffirmation de la souveraineté de la liberté individuelle.

Avec le magicien Noura et son fidèle Lothar – l’hommage à Mandrake n’aura échappé à personne –, Philippe Curval a décidé de réenchanter le monde, à sa manière, non sans porter sur le nôtre un regard acéré, comme en témoignent encore les faux articles de journaux intercalés entre les chapitres du roman, qui tout en éclairant tel ou tel élément de son univers, renvoient dans Lothar Blues – aussi politique que l’était Cette chère humanité, mais bien plus ludique – à nos problématiques actuelles. Vatek, c’est Curval lui-même bien sûr, qui, ne trouvant peut-être pas notre époque à son goût, et plutôt que de pleurer sur ce qu’elle aurait pu être, propose de la faire exploser joyeusement par la seule arme dont il dispose, la science-fiction, un peu à la manière d’un Roland C. Wagner dans les Futurs mystères de Paris (n’est-ce pas, cher Alain, la meilleure façon de devenir un « arterroriste » ? Noura aussi (ce nom peut aussi désigner Dieu), scénariste d’envirtuels sartrien, c’est lui. Comme le dit Jerzy, l’ami metteur en scène de Noura, l’individu doit construire son double réel à partir de son image virtuelle. Alors même si on jugera parfois cette intrigue tirée par les cheveux, même si les œuvres majeures de l’auteur sont désormais derrière lui (La forteresse de coton, L’homme à rebours, Cette chère humanité…), et même si Lothar Blues aurait tout de même probablement gagné à délaisser de temps à autre son ton imperturbablement primesautier pour se prendre un peu plus au sérieux, même en considérant ces modestes réserves donc, Philippe Curval n’avait tout simplement pas fait mieux depuis Congo Pantin – à l’exception peut-être de l’excellent recueil Rasta solitude – et nous livre mine de rien une splendide métaphore de l’écriture.

Cet article est la version in extenso d’une note de lecture parue dans le premier numéro de Galaxies (nouvelle série).