« Les gens, avec tout le savoir-faire et la volonté dont ils étaient capables, étaient les artisans de leur propre perte. »

KW Jeter, Noir.

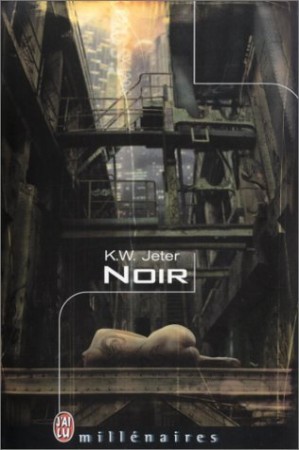

Avant de poursuivre notre lente et sélective revue critique des nouveautés et rééditions littéraires (à venir, dans le désordre et sous réserve : Bandes alternées de Philippe Vasset, Le Gambit des étoiles de Gérard Klein, Kathleen de Fabrice Colin, Dernière conversation avant les étoiles de Philip K. Dick…), je vous invite aujourd’hui à vous pencher sur un auteur américain, KW Jeter qui, hormis un mémorable Dr Adder (Denoël, Présence du futur, 1985), était surtout connu du public français pour ses sequels de Blade Runner et de Star Wars – qu’on me pardonnera de n’avoir pas lues. Noir, paru en 2003 dans la défunte collection Millénaires aux éditions J’ai Lu, est un exceptionnel roman noir d’anticipation, férocement inventif, un âpre chef d’œuvre comme les « mauvais genres » n’en proposent que trop rarement.

Dans quelques années, les côtes du Pacifique formeront une ceinture urbaine ininterrompue, gigantesque mégalopole – le « Gloss », monstrueuse Zéropolis, hystérique préfiguration de la Grande Jonction de Cosmos Incorporated de Maurice G. Dantec – qui paraît aspirer le reste du monde[1] comme un Trou Noir. Ce paysage de métaux, de béton et d’enseignes lumineuses est bien entendu propice à la prolifération des milieux interlopes, théâtre d’obscures machinations et de crimes sordides, d’expériences sexuelles déviantes, de désespoirs en stade terminal et de solitudes rongées à coups de psychotrips. McNihil, héros bien nommé, est un ancien asp-ion de l’Agence de recouvrement des droits d’auteurs. Autant vous prévenir : dans le Gloss on ne plaisante pas avec la propriété intellectuelle : l’Agence et les ayants droit suffisamment habiles (ou nantis) sont capables d’identifier et de localiser un piratage numérique en temps réel… Et le sort réservé aux criminels du copyright pris en flagrant délit, croyez-moi, est fort peu enviable… Ceux-ci perdent en effet tous leurs droits, même les plus élémentaires – les intérêts financiers ont eu raison des dernières résistances éthiques –, et les asp-ions, couverts par leurs puissants commanditaires, rivalisent d’imagination sadique pour châtier les imprudents. Il n’est pas rare, par exemple, que le cerveau encore vivant – encore conscient ! – de ces malheureux, soit reconverti en biocâble numérique haute fidélité !... S’agit-il vraiment d’une critique du droit d’auteur et de ses abus ? Noir, sur ce point, est ambigu, car autant les châtiments encourus par les contrevenants paraissent aberrants, autant l’auteur lui-même, dans une énergique postface, se montre radicalement opposé au piratage et au pillage culturel… Mais peu importe : tandis que nos gouvernements s’apprêtent à durcir les lois – DADVSI[2] ou pas, c’est une affaire entendue en haut lieu –, sachons, avant qu’il ne soit trop tard, apprécier l’ironie de KW Jeter à sa juste valeur.

Depuis qu’il a quitté l’Agence à la suite d’une bavure meurtrière, McNihil travaille donc en free lance. Par ses yeux – dont il a fait modifier la vision chirurgicalement pour ne plus endurer une réalité trop grise, trop triste –, le monde ressemble à un film noir des années quarante – noir et blanc, peuplé de femmes fatales façon Lauren Bacall et de faux durs façon Humphrey Bogart. Désabusé, McNihil est cependant forcé de reprendre du service auprès d’une puissante multinationale, chargé contre son gré d’enquêter sur la mort d’un cadre foudroyé alors qu’il s’adonnait à une pratique technosexuelle extrême, révolutionnaire. Commence alors pour notre cynique anti-héros un voyage halluciné dans l’inframonde cauchemardesque du Gloss, terrifiant de réalisme sous la plume frénétique de l’auteur. McNihil agit comme un robot, psychopathe incapable de contrer le cours inéluctable des événements. Jusqu’à sa propre mort, c’est ivre de rédemption, dans un irrépressible élan suicidaire, que McNihil aux yeux fous arpente l’espace urbain.

Mais dans Noir, la mort elle-même n’est d’aucun secours aux âmes damnées… En effet, dans les friches du Gloss, les inégalités sociales ont fait des ravages au point que les plus pauvres, plus ou moins organisés en hordes bestiales, sont prêts aux actes les plus vils, les plus barbares pour vous détrousser de vos maigres biens – au point que même les défunts sont exploités ! Pauvres hères… En mourant, vous croyiez être enfin délivrés des souffrances terrestres ? Attendez, nous vérifions d’abord l’état de votre compte… Vous êtes endettés, dites-moi, cela change tout : pour vous, pas de repos éternel avant d’avoir soldé votre dette ; nous vous réanimons, nous vous maintenons à l’état de viande froide à moitié vivante – ce qui ne vous change guère, n’est-ce pas ? –, nous vous parquons dans une zone urbaine fantomatique, et nous vous faisons trimer jusqu’à ce que votre compte soit positif – sans oublier, cela va de soi, des intérêts exorbitants qui dépassent parfois, ironie du sort, le montant de vos modestes revenus d’esclave-zombie !

Le moins que l’on puisse dire est que l’avenir selon KW Jeter n’est pas rose – ou alors d’un rose bien sale, d’un rose frappé d’un X pornographique... Comme le titre du roman l’indique, nos lendemains seront noirs ou ne seront pas. Ce récit de science-fiction hard boiled, influencé par le Dick de Blade Runner comme par Neuromancien de William Gibson – et dopé par un style mordant évoquant les meilleurs James Ellroy –, est aussi celui d’un long et inéluctable suicide, tragique odyssée urbaine ordonnée par les dieux des finances et des technosciences et dont l’Ulysse, nihiliste revenu de tout, n’est attendu à LA que par une morte-vivante. Jamais nous ne nous sentons asphyxiés par cette atmosphère explosive, pourtant oppressante, tant l’auteur prend ses distances avec son phantasme urbain, jamais dupe de ses propres visions infernales, et utilise judicieusement le potentiel d’humour noir inhérent au genre. Au travers du regard fallacieusement cinématographique de McNihil ce monde pourrissant – le nôtre évidemment – prend une teinte décalée, poétique, nostalgique (troublante confrontation des esthétiques cyberpunk et private eye), et surtout schizophrénique : l’essor des nanotechnologies permet désormais de brouiller jusqu’en nos centres nerveux nos facultés de représentation symbolique. Tout devient possible – c’est l’avènement du Néant. La ville, dans Noir (comme, déjà, dans Dr. Adder), est le royaume du simulacre en même temps que celui – que nous ne connaissons que trop bien – de l’exhibitionnisme et du voyeurisme de masse. L’apocalypse selon KW Jeter se pare de verres miroirs déformants : abusés par nos propres artifices, nous nous y jetterons tous comme des damnés. Voici le précipice qui nous recevra dans ses routes périlleuses...

*

« La littérature est le monde des morts », écrit Juan Asensio à la fin d'un « intermède mélancolique ». J'inverse la proposition. LE MONDE EST LA LITTERATURE DES MORTS.

KW Jeter, Noir, traduit de l’américain par Marie de Prémonville (J’ai lu, Millénaires, 2003), 466 pages, 18 €.

[1] Dans Cosmos Incorporated également, rien n’existe en dehors de Grande Jonction. Maurice G. Dantec évoque bien la situation géopolitique de l’Europe, mais de même que son héros Plotkine ne se libérait qu’en écrivant sa propre histoire, de même la diégèse ne souffrait aucun hors-cadre.