« La tourmente infernale, qui n'a pas de repos,

mène les ombres avec sa rage

et les tourne, les heurte, les harcèle.

[...]

Et je compris qu'un tel tourment était le sort des pécheurs charnels

qui soumettent la raison aux appêtits. »

Dante, L'Enfer

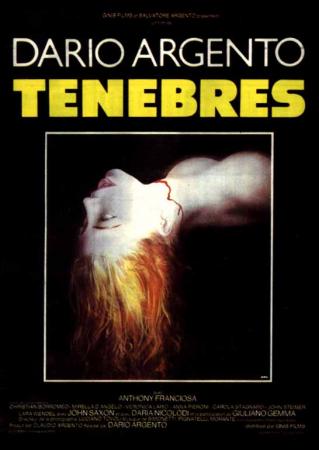

J’inaugure aujourd’hui la mise en ligne d’un long texte consacré au film Ténèbres de Dario Argento (Italie, 1982), travail universitaire rédigé en 1999 et initialement intitulé « Eloge de la perversion », dont je vous livre ici une version entièrement revue et corrigée.

1 - Introduction (le chercheur de traces)

A la faveur d’un opportun phénomène de mode ou d’une véritable prise de conscience de la Critique, le cinéaste italien Dario Argento a pu jouir durant un certain temps d’une indéniable reconnaissance (articles élogieux dans les « Cahiers du Cinéma », rétrospective à la Cinémathèque Française…) qui commence déjà, hélas, à être remise en cause. Dario Argento, autrement dit, ne soulève pas l’enthousiasme du public – et la Critique, empêtrée dans son système de valeurs tout à la fois relatives et idéologiques, soupire à l’évocation de « l’âge d’or » du cinéaste, qu’elle situe immanquablement dans les années soixante-dix. Le silence gêné de cette dernière – voire son hostilité (ou son ironique mépris) – lors de la sortie des deux derniers films du cinéaste (Le Fantôme de l’Opéra / Il fantasma dell’Opera, [Italie, 1999] d’après l’œuvre de Gaston Leroux, injustement boudé par les spectateurs et raillé par des journalistes suffisants, et Le Sang des innocents / Non ho sonno [Italie, 2002], thriller aux allures de « giallo » fantomatique avec Max von Sydow), est riche en enseignements… A ceux qui reprocheraient au réalisateur de se complaire dans un cinéma violent, « ignoble » (au sens de « non noble »), vulgaire, je répondrais avec une mauvaise foi inébranlable que le grand Alfred Hitchcock, dont personne n’oserait contester l’importance historique, sinon esthétique – et ce, même si son Œuvre est en vérité fort inégale – était lui-même considéré comme un simple « faiseur » de films de genre, au moins jusqu’aux années cinquante, c’est-à-dire après trente ans de carrière… Les ascètes du cinématographe – par goût, et pour ne citer que des Maîtres encore en activité, mentionnons seulement le Russe Alexander Sokourov, le Taïwanais Hou Hsiao Hsien ou le Hongrois Béla Tarr – ne doivent pas obombrer les contrées plus inhospitalières du septième art ; le cinéma d’horreur en particulier, riche de virtuoses et de poètes, de peintres abstraits et de génies réalistes, mérite toute notre attention, au même titre que la science-fiction en littérature – et au-delà même d’une représentation du Réel que l’on jugera parfois « kitsch » au premier abord, ceux-ci déploient souvent d’incroyables systèmes esthétiques qui n’ont rien à envier aux plus grands : ainsi Ténèbres [Italie, 2002], chef d’œuvre barbare que nous allons étudier ici. Le meilleur exemple en est sans doute David Cronenberg, qui a su s’imposer comme un artiste majeur alors même que des films aussi viscéraux que Shivers [Canada, 1976], Rabid [Canada, 1977], The Brood [Canada, 1979], etc., jusqu’à The Fly [Etats-Unis, 1986], l’avaient rapidement – et durablement – voué au statut peu respectable de réalisateur de films d’horreur, réservant l’accueil de ses films à un cercle restreint d’aficionados du genre. Dario Argento, à sa suite, n’est donc plus simplement le cinéaste « culte » d’une cinéphilie parallèle – dont les soirées « bis » de la Cinémathèque des Grands Boulevards assure régulièrement la promotion – qui, il faut bien l’avouer, peine souvent à se départir d’une fascination coupable pour le mauvais goût. S’il s’inspire souvent de ses maîtres (de Luis Bunuel à Mario Bava, en passant par Michelangelo Antonioni et Alfred Hitchcock), il a lui-même exercé une influence non négligeable sur un certain nombre de ses pairs, au point d’être désormais une référence – un alibi ? – pour bon nombre de cinéastes contemporains – hélas, souvent à mauvais escient : (ne pas) voir les inénarrables navets Saint-Ange [Pascal Laugier, France, 2004], qui ne vaut que pour la prestation de la belle Virginie Ledoyen, dont la ressemblance avec Jennifer Connelly dans Phenomena [Italie, 1984] ne manque pas d'étonner, Haute tension [Alexandre Aja, France, 2003] ou Le Pacte des loups de Christophe Gans [France, 2001]. Cette influence, aujourd’hui évidente, n’est cependant pas un phénomène récent : ainsi Frenzy [Alfred Hitchcock, Grande-Bretagne, 1972] comportait déjà d’intéressantes ressemblances avec Le Chat à neuf queues / Il gatto a nove code (Dario Argento, 1970, Italie) réalisé deux ans plus tôt, et on sait que Brian De Palma s’est souvent « inspiré » d’inventions visuelles d’Argento pour ses propres films – la réciproque étant sans doute également vraie...

J’avais d’abord pensé, afin de donner corps à mon idée d’une « vivisection » du cinéma argentien – le livre de Jean-Baptiste Thoret Dario Argento, magicien de la peur (éd. Cahiers du cinéma, « Auteurs », 2002), qui n’existait pas encore lors de la première rédaction de ce travail, n’approfondit pas assez ses hypothèses et se présente plus comme un regard d’ensemble que comme une véritable autopsie –, j’avais donc d’abord pensé, disais-je, étudier un corpus plus large mais d’impasses en fausses pistes, au paroxysme d’un rapport quasi obsessionnel à l’Œuvre du réalisateur – ce qui aurait pu, si je n’y avais pris garde, avoir de graves conséquences sur ma vie amoureuse… –, le lumineux Ténèbres (blanc, piqueté de rouge profond) s’est peu à peu imposé non pas comme une synthèse, mais plutôt comme un cas tout à fait exemplaire ; un film incroyablement sous-estimé dont le scénario, la construction, la composition, la photographie, les cadrages, le montage, la bande-son, jusqu’au choix des acteurs, convergent vers un but unique, fruit de la volonté démiurgique du réalisateur. Cette laborieuse sélection m’a cependant permis, dans un premier temps, de disséquer d’autres films, d’y découvrir ici quelque organe invisible, là quelque connexion nerveuse insoupçonnée.

J’avais d’abord pensé, afin de donner corps à mon idée d’une « vivisection » du cinéma argentien – le livre de Jean-Baptiste Thoret Dario Argento, magicien de la peur (éd. Cahiers du cinéma, « Auteurs », 2002), qui n’existait pas encore lors de la première rédaction de ce travail, n’approfondit pas assez ses hypothèses et se présente plus comme un regard d’ensemble que comme une véritable autopsie –, j’avais donc d’abord pensé, disais-je, étudier un corpus plus large mais d’impasses en fausses pistes, au paroxysme d’un rapport quasi obsessionnel à l’Œuvre du réalisateur – ce qui aurait pu, si je n’y avais pris garde, avoir de graves conséquences sur ma vie amoureuse… –, le lumineux Ténèbres (blanc, piqueté de rouge profond) s’est peu à peu imposé non pas comme une synthèse, mais plutôt comme un cas tout à fait exemplaire ; un film incroyablement sous-estimé dont le scénario, la construction, la composition, la photographie, les cadrages, le montage, la bande-son, jusqu’au choix des acteurs, convergent vers un but unique, fruit de la volonté démiurgique du réalisateur. Cette laborieuse sélection m’a cependant permis, dans un premier temps, de disséquer d’autres films, d’y découvrir ici quelque organe invisible, là quelque connexion nerveuse insoupçonnée.L’étude qui suit – que mon ami Sébastien Wojewodka, dont vous pouvez lire sur ce blog un formidable texte sur eXistenZ de David Cronenberg, a qualifié un jour (je ne suis pas dupe, mais que son talent et sa noblesse d’âme soient encore remerciés !), de « quasiment exhaustive » – emprunte beaucoup à la psychanalyse. Il convient dès lors de préciser, afin de couper court aux objections indignées que je sens déjà poindre de toutes parts, que je ne m’adonne évidemment pas ici à l’un de ces délires d’interprétation psychologique dont sont se rendent souvent coupables les critiques et exégètes de toutes sortes : toutes mes hypothèses se fondent sur une observation formelle ; j'inaugure, en quelque sorte, la réalisation d'une psychanalyse filmique. J’avais en effet l’intuition – étayée par le soin patent apporté par le réalisateur à d’innombrables détails plastiques, comme nous le verrons – que Ténèbres déployait sciemment, méthodiquement, un dispositif « cathartique » (ici, pour résumer : le spectacle de la violence comme défoulement) savamment orchestré, dont le hurlement final sous une pluie diluvienne serait l’acmé libérateur. Or Ténèbres « met en scène » – jamais terme plus adéquat – notre plongée sensorielle dans un univers mental multiple, à la fois l'inconscient du tueur, celui, coalescent, du spectateur, sans oublier celui du réalisateur lui-même. Le film serait en d’autres termes la « matrice plastique », pour reprendre les mots de Thoret, d’un « esprit malade » (que Thoret assimile d'ailleurs, avec audace et acuité, à l'emprise télévisuelle sur le cinématographe). Il m’incombait subséquemment de discerner les schémas dynamiques à l’œuvre ; découper un cadavre ne suffit pas, il faut encore oser les expériences codicillaires, révéler d’invisibles liens entre les œuvres – d’où mon recours à de nombreuses références – et entre les éléments du film. Pourquoi avais-je, avec d’autres, cette certitude, à la vision de l’oeuvre, d’assister à un spectacle érotique bien qu’aucune image explicitement sexuelle n’y soit représentée ? Pourquoi ressentais-je une authentique jubilation à celui de morts sanglantes ? Il convenait alors, par une approche « textuelle » et sémiotique du film – qui n’exclut pas, on l’a dit, et bien que Ténèbres ne soit pas un « giallo réflexif » dixit Thoret [1], une dimension historique –, d’en repérer les récurrences, les correspondances, les détails, même infimes, qui lui confèrent cependant sa logique implacable, sa densité – je devais me faire « chercheur de traces », comme l’envoyé d’Imre Kertész et, comme lui, « laisser parler » le film, laisser le sens s’imposer à moi – ; puis, évidemment de les analyser – la recension ne saurait suffire, ou alors s’apparenterait à une lecture « astrologique », totalement arbitraire, de l’œuvre. Ce que j’ai tenté de mettre en lumière, c’est la structure interne du film, ce piège machiavélique – dont la catharsis constitue le but final – orchestré par un réalisateur-démiurge à notre insu, comme à notre corps défendant, avec une efficacité rien moins que salutaire.

[1] Op. cit., p. 131.