Gerry, fin de partie (09/07/2005)

« Le désert croît : malheur à celui qui recèle des déserts !

La pierre heurte la pierre, le désert dévore et étrangle.

La mort formidable jette un regard ardent et brun

et mâche –, sa vie, c'est sa mastication...

N'oublie pas, homme, que la volonté dessécha :

C'est toi – la pierre, le désert, c'est toi la mort... »

F. Nietzsche, Parmi les filles du désert.

Voici un texte, analytique plutôt que critique, consacré au film Gerry de Gus Van Sant, cinéaste auquel, je dois le préciser, je croyais ne plus jamais revenir après avoir subi un jour, près de deux heures durant, le misérable Good Will Hunting. Avec sa trilogie du malaise adolescent (Gerry, Elephant, Last Days, tous inspirés de faits divers authentiques), Gus Van Sant paraît avoir franchi un cap, comme si, ayant découvert Chantal Akerman, Tarkovski ou Béla Tarr, le réalisateur avait été soudain contraint à une véritable volte-face esthétique – et son vain remake de Psycho, n’en déplaise aux bobos pour qui le Godzilla de Roland Emmerich est un happening expérimental, ne laissait rien entrevoir de ce qu’il faut bien se résoudre à désigner comme une véritable conversion artistique. Et néanmoins, des trois opus, Gerry est sans conteste le plus pur. Les films suivants – un massacre dans un lycée, et la dérive suicidaire du leader d’un groupe de rock –, certes très beaux, élégiaques et, parfois, poétiques, seront aussi équipés d’une batterie d’effets de style qu’on me permettra de juger parfois inutiles : la musique, dans Elephant, ainsi qu’un montage trop signifiant à l’approche de la séquence finale, qui en dépit d’une distance indiscutable en disent trop long sur les intentions du cinéaste ; les scènes de gags, dans Last Days (les mormons et le représentant des pages jaunes), et une galerie de « guest stars » (Asia Argento, Harmony Korine, Kim Gordon…) qui crèvent l’opacité d’un film dont le principe repose avant tout sur l’hermétisme de son personnage. Rien de tel dans Gerry, et ce sont pas quelques effets mineurs (une poignée d’accélérés, et quoi d'autre ?) qui risquent d’en entamer la splendeur diamantine – et désespérée.

Cet article, qui propose les bases d’une étude symbolique du film – sans jamais s'éloigner vraiment de sa forme –, est déjà paru dans le Journal de la culture n°14.

Un an avant Elephant (palme d’or à Cannes en 2003) et deux ans avant Last Days, le cinéaste américain Gus Van Sant réalisait Gerry, sidérante expérience sensorielle et contemplative sans équivalent aux Etats-Unis, sans conteste l’un des films contemporains les plus fascinants, au même titre, par exemple, que Les Harmonies Werckmeister du Hongrois Béla Tarr – d’ailleurs remercié au générique. Faisant table rase des systèmes narratifs classiques, en vingt-six jours de tournage et une incroyable économie de moyens (seulement deux acteurs et une poignée de figurants), Gus Van Sant nous engage dans un puissant trip mystique, aride et élégiaque exploration de la Vallée de la Mort en compagnie de deux jeunes « angelinos » (Matt Damon et Casey Affleck) à l’allure décontractée – mais complètement perdus. Quelque part entre L’Avventura et 2001, Odyssée de l’espace – sans oublier Beckett –, Gerry est également une sorte de remake symbolique et neurasthénique de Stalker – les protagonistes s’enfoncent dans une Zone métaphysique où les attendent d’indicibles épreuves – et de Solaris – le désert, à l’aspect lunaire, fait surgir ses mirages, à l’instar de la mystérieuse planète du film de Tarkovski.

Un an avant Elephant (palme d’or à Cannes en 2003) et deux ans avant Last Days, le cinéaste américain Gus Van Sant réalisait Gerry, sidérante expérience sensorielle et contemplative sans équivalent aux Etats-Unis, sans conteste l’un des films contemporains les plus fascinants, au même titre, par exemple, que Les Harmonies Werckmeister du Hongrois Béla Tarr – d’ailleurs remercié au générique. Faisant table rase des systèmes narratifs classiques, en vingt-six jours de tournage et une incroyable économie de moyens (seulement deux acteurs et une poignée de figurants), Gus Van Sant nous engage dans un puissant trip mystique, aride et élégiaque exploration de la Vallée de la Mort en compagnie de deux jeunes « angelinos » (Matt Damon et Casey Affleck) à l’allure décontractée – mais complètement perdus. Quelque part entre L’Avventura et 2001, Odyssée de l’espace – sans oublier Beckett –, Gerry est également une sorte de remake symbolique et neurasthénique de Stalker – les protagonistes s’enfoncent dans une Zone métaphysique où les attendent d’indicibles épreuves – et de Solaris – le désert, à l’aspect lunaire, fait surgir ses mirages, à l’instar de la mystérieuse planète du film de Tarkovski.Gerry débute par un long travelling avant, sur les notes aériennes d’Arvo Pärt (Für Alina) et la magnifique lumière déclinante d’une fin d’après-midi américaine. Nous suivons une voiture (deux individus à bord) sur une route sinueuse et peu fréquentée ; la caméra s’en approche, s’en éloigne, se déporte tantôt vers la gauche, tantôt vers la droite, comme si nous voyions par les yeux d’un autre automobiliste. Déjà, le spectateur est comme engourdi, bercé par l’élégance de l’image et de la bande son, captif d’un projet esthétique radicalement opposé à la doxa hollywoodienne, sans jamais cependant sombrer dans la torpeur propice à la rêverie, caractéristique de certains métrages de Wim Wenders ou de Michelangelo Antonioni – Gerry, dont la tension va crescendo, n'est pas une errance moderne. Après deux minutes quarante-cinq passées derrière le véhicule survient enfin le contrechamp attendu : de l’extérieur, sans doute fixée sur le capot, la caméra cadre l’habitacle de la voiture : nous identifions bien les visages fermés, inexpressifs, de Matt Damon et Casey Affleck, mais un détail, déjà, jette le trouble : contrairement à ce que nous supposions, aucun véhicule ne les suit… La caméra opère même une nouvelle réduction symbolique puisque le troisième plan adopte le point de vue des deux hommes, comme s’ils n’étaient déjà plus qu’un… Après un plan identique au second, qui nous mène jusqu’à l’arrêt du véhicule à quelques pas d’un « chemin sauvage » (wilderness trail), commence la longue marche des héros qui, chose étonnante, s’appellent tous deux Gerry (nom qui, apprend-on dans quelque interview, signifie « ducon » ou « raté »). La musique d’Arvo Pärt, sereine et onirique, laisse place à un arrière-plan sonore inquiétant, nappe imperceptible de souffles, de sourds grondements et de cris d’animaux qu’on aurait volontiers adoptée en accompagnement d’une lecture de Heart of darkness, ponctuant l’introduction programmatique d’un film rien moins qu’expérimental – tandis que la caméra, œil omniscient, filme les jeunes hommes dans leur quiète déambulation, jusqu’à les perdre de vue un instant, préfigurant leur égarement imminent – le plan suivant nous les montre d’ailleurs au bord de la piste ; l’un d’eux déclare, allusion étrangement floue à leur hypothétique destination, que « tout y mène » (en anglais : « everything goes to the thing »). Suit une course en dehors des pistes balisées, vraisemblablement filmée à la steadicam, au terme de laquelle ils décident, modérément excités par leur obscure destination – qu’ils devinent envahie de touristes –, de rebrousser chemin. S’il est alors malaisé d’évaluer leur direction – la caméra zigzague au gré du terrain –, Gerry/Damon et Gerry/Affleck vont toujours de la droite vers la gauche de l’écran, comme s’ils ne faisaient que poursuivre le même chemin – comme si l’espace filmique prévalait sur l’espace diégétique. Et, de fait, ils se perdent…

Dès lors, le film n’est qu’une tentative d’épuisement des corps – saluons l’excellence des deux acteurs devenus « modèles » de Gus Van Sant, présences physiques, peaux, visages, plutôt que comédiens –, de la narration, et du plan, en même temps qu’une lutte frontale entre l’homme et la nature, entre l’individu, même dédoublé comme ici, et l’étendue pierreuse – entre la finitude des corps (aux textures presque palpables) et l’infinitude minérale. Les personnages, confrontés à eux-mêmes et au monde, sont captifs du plan et de sa durée, étirée mais finie, impuissants, incapables de sortir du labyrinthe. Le cinémascope, cache-misère de trop de réalisateurs sans talent, est exploité à bon escient : il n’est pas rare de voir les personnages chacun d’un côté de l’écran, séparés en réalité de plusieurs dizaines de mètres ou, au contraire, extrêmement proches, comme dans ce gros plan de quatre minutes trente sur leurs visages de profils, rythmé par le crissement hypnotique de leurs pas cadencés. Si Gerry & Gerry manquent de prudence et de jugeote, le spectateur, astreint à une certaine abstraction spatiale – nous passons par exemple, et sans repères géographiques ou temporels, d’à-pics rocailleux à de plates étendues vierges… –, n’est pas moins désorienté qu’eux : quelle est donc cette forme sombre que nous apercevons, par endroits, au beau milieu des élévations blanchâtres ou des étendues désertiques ? Est-ce le réalisateur ?... un mirage ?... ah ! mais le désert, selon Saint Matthieu, n’est-il pas plutôt peuplé de démons ?...

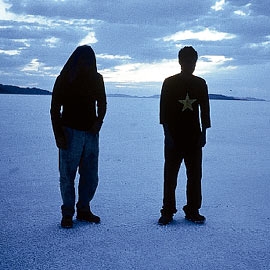

Dès lors, le film n’est qu’une tentative d’épuisement des corps – saluons l’excellence des deux acteurs devenus « modèles » de Gus Van Sant, présences physiques, peaux, visages, plutôt que comédiens –, de la narration, et du plan, en même temps qu’une lutte frontale entre l’homme et la nature, entre l’individu, même dédoublé comme ici, et l’étendue pierreuse – entre la finitude des corps (aux textures presque palpables) et l’infinitude minérale. Les personnages, confrontés à eux-mêmes et au monde, sont captifs du plan et de sa durée, étirée mais finie, impuissants, incapables de sortir du labyrinthe. Le cinémascope, cache-misère de trop de réalisateurs sans talent, est exploité à bon escient : il n’est pas rare de voir les personnages chacun d’un côté de l’écran, séparés en réalité de plusieurs dizaines de mètres ou, au contraire, extrêmement proches, comme dans ce gros plan de quatre minutes trente sur leurs visages de profils, rythmé par le crissement hypnotique de leurs pas cadencés. Si Gerry & Gerry manquent de prudence et de jugeote, le spectateur, astreint à une certaine abstraction spatiale – nous passons par exemple, et sans repères géographiques ou temporels, d’à-pics rocailleux à de plates étendues vierges… –, n’est pas moins désorienté qu’eux : quelle est donc cette forme sombre que nous apercevons, par endroits, au beau milieu des élévations blanchâtres ou des étendues désertiques ? Est-ce le réalisateur ?... un mirage ?... ah ! mais le désert, selon Saint Matthieu, n’est-il pas plutôt peuplé de démons ?...La tragédie qui se noue alors entre les deux jeunes hommes – au terme du périple, Gerry/Damon (Daemon ?...) étrangle son ami à l’agonie avant de s’apercevoir que la route salvatrice se trouvait en fait à quelques pas seulement – s’abreuve aux sources d’une symbolique aussi riche que souterraine. Pour les chrétiens, le désert, lieu de l’érémitisme par excellence, est aussi celui de la tentation de Jésus, comme celui du châtiment d’Israël : or le T-shirt noir de Gerry/Affleck, que ce dernier conserve jusqu’au bout comme s’il ne pouvait s’en séparer – comme s’il était par lui déterminé –, est frappé d’une éclatante étoile jaune à cinq branches… Comment ne pas y voir à la fois le signe annonciateur de sa mort inéluctable (une étoile jaune en évoquant une autre de sinistre mémoire) comme celui de son intangibilité – l’étoile est aussi symbole angélique, et le pentagramme représente souvent la lumière de l’esprit éclairant les ténèbres de l’inconscient – ? Gerry/Affleck, en d’autres termes, n’existerait pas en tant quel tel mais seulement en tant que représentation (plutôt féminine, fragile, enfantine : innocente) d’un Gerry générique dont Gerry/Damon serait le successeur (masculin, fort, adulte : coupable). Avant de s’éteindre sous l’étreinte mortelle de son alter ego, étendu sur la surface virginale du désert de sel, l’ange gardien Gerry/Affleck prévient son protégé : « I’m leaving » (je m’en vais), comme s’il choisissait, une fois sa mission accomplie (mener l’autre Gerry à bon port) de s’effacer au bénéfice de son double « daemoniaque » (c’est-à-dire, pour Gus Van Sant : humain). Celui-ci apparaît d’ailleurs à Gerry/Affleck, peu avant, sous la forme d’un mirage envoyé peut-être à dessein par le désert tout-puissant qui seul connaît la tournure fatale des événements (ici, contrairement à Solaris, c’est l’apparition qui élimine le rêveur)…

Eminemment métaphysique, Gerry (le second titre d’Arvo Pärt utilisé s’intitule Spiegel im Spiegel, soit « miroir dans le miroir »…) pourrait donc n’être in fine que la quête initiatique – on sait l’importance de la marche pour de nombreux penseurs –, existentielle et spirituelle d’un jeune homme confronté au silence de Dieu, l’odyssée mythologique dont le désert serait le décor symbolique plutôt qu’une authentique terre inhospitalière, le récit de passage à l’âge adulte, de l’abandon de l’enfance et, peut-être, des dernières tentations homosexuelles ou homo-érotiques (l’étreinte finale) du sujet : tel Caïn tuant Abel, Gerry/Damon évince l’angélique Gerry/Affleck qui achève alors son destin christique – l’étoile de son T-shirt serait-elle aussi celle de Bethléem ? –... Le désert, espace indéfini où Dieu règne en maître absolu (voir ces plans de ciels, de nuages au mouvement accéléré, qu’on rencontrera également dans Elephant), n’est-il pas le lieu symbolique de la quête de l’Essence, de la Terre promise – c’est-à-dire, de la prise de conscience par l’être de sa propre finitude, comme chez Buzzatti – ? Dans une séquence au burlesque ascétique, juché sur un gros rocher tel Simon du désert, Gerry/Affleck surplombe Gerry/Damon de plusieurs mètres (l’ange, spirituel, tenté par le démon, matériel ?), ce qui s’avère, à évaluer la hauteur du rocher, totalement irrationnel – s’il ne peut s’y trouver, c’est peut-être tout simplement qu’il ne s’y trouve pas : le plan d’ensemble, très long et seulement interrompu par une contre-plongée sur Gerry/Affleck (caméra subjective Gerry/Damon, donc), est construit comme le niveau d’un jeu de plateforme pour Playstation (cf. Prince of Persia par exemple) : encore une fois, Gerry/Affleck n’est que pure virtualité – les observateurs attentifs auront d’ailleurs reconnu, dans le jeu de « shoot’em up » auquel s’adonnent les jeunes tueurs d’Elephant, l’avatar numérique de Casey Affleck, avec la même étoile jaune…

Eminemment métaphysique, Gerry (le second titre d’Arvo Pärt utilisé s’intitule Spiegel im Spiegel, soit « miroir dans le miroir »…) pourrait donc n’être in fine que la quête initiatique – on sait l’importance de la marche pour de nombreux penseurs –, existentielle et spirituelle d’un jeune homme confronté au silence de Dieu, l’odyssée mythologique dont le désert serait le décor symbolique plutôt qu’une authentique terre inhospitalière, le récit de passage à l’âge adulte, de l’abandon de l’enfance et, peut-être, des dernières tentations homosexuelles ou homo-érotiques (l’étreinte finale) du sujet : tel Caïn tuant Abel, Gerry/Damon évince l’angélique Gerry/Affleck qui achève alors son destin christique – l’étoile de son T-shirt serait-elle aussi celle de Bethléem ? –... Le désert, espace indéfini où Dieu règne en maître absolu (voir ces plans de ciels, de nuages au mouvement accéléré, qu’on rencontrera également dans Elephant), n’est-il pas le lieu symbolique de la quête de l’Essence, de la Terre promise – c’est-à-dire, de la prise de conscience par l’être de sa propre finitude, comme chez Buzzatti – ? Dans une séquence au burlesque ascétique, juché sur un gros rocher tel Simon du désert, Gerry/Affleck surplombe Gerry/Damon de plusieurs mètres (l’ange, spirituel, tenté par le démon, matériel ?), ce qui s’avère, à évaluer la hauteur du rocher, totalement irrationnel – s’il ne peut s’y trouver, c’est peut-être tout simplement qu’il ne s’y trouve pas : le plan d’ensemble, très long et seulement interrompu par une contre-plongée sur Gerry/Affleck (caméra subjective Gerry/Damon, donc), est construit comme le niveau d’un jeu de plateforme pour Playstation (cf. Prince of Persia par exemple) : encore une fois, Gerry/Affleck n’est que pure virtualité – les observateurs attentifs auront d’ailleurs reconnu, dans le jeu de « shoot’em up » auquel s’adonnent les jeunes tueurs d’Elephant, l’avatar numérique de Casey Affleck, avec la même étoile jaune…Gus Van Sant n’ignore sans doute pas en effet que symboliquement le désert est aussi la peau stérile sous laquelle, ou derrière laquelle, se dissimule la réalité soi-disant fertile. Le désert de sel chauffé à blanc par le Soleil, théâtre beckettien de la tragédie finale – décor épuré à l’extrême, absurdité de la situation –, m’évoque immanquablement cet autre long plan-séquence de Stalker, inoubliable, où le passeur introduit ses « clients » dans la Zone sur une draisine : au son des roues sur les rails (mixé par Artemiev) du film de Tarkovski se substitue celui, non moins hypnotique, des pas des deux Gerry dans le désert de sel. En fin de partie, lorsque, enfin délivré de sa mue adolescente – on n’entrevoit l’issue du labyrinthe de l’existence qu’avec la mort –, lorsque, enfin seul, Gerry/Damon contemple, interdit, les paysages désertiques à l’abri de l’habitacle d’une berline familiale, c’est bien en adulte qu’il regagne le monde réel. En adulte, c’est-à-dire, du point de vue de Gus Van Sant, l’âme meurtrie, corrompue et déicide. Thèbes, dans le jeu de stratégie que Gerry/Affleck décrit lors du premier bivouac du périple, lui a échappé parce qu’il lui manquait un cheval – un détail. La civilisation, le monde, la partie, sont perdus d’avance. Il n’y pas de monolithe. Il n’y a plus d’espoir.

GERRY, film américain de Gus Van Sant, 2002 (DVD chez MK2 éditions, 1h39, 28 €).

00:35 | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer

Imprimer